2008년쯤부터일 거예요. 사람들은 갑자기 3D에 열광하거나 싫어했죠. 제 주변엔 싫어하는 사람들이 더 많았습니다. 제 기억이 맞다면 특히 영화에 애틋한 마음을 가졌거나, 영상을 전통적으로 다루어야 한다고 믿는 분들 중에 꽤 있었습니다. 즉 3D를 싫어하는 분들은 영화에 대해 보수적인 성향을 가진 분들일 가능성이 높았죠.

그런데 지난 글에서부터 계속 말했듯이, 영상이란 것 자체가 고전적인 예술이 아니예요. 시네마토그래피가 만들어진 것이 1895년이었으니 인류의 역사에 비하면 그리 오래되지도 않았고, 처음부터 예술로서 인정받은 것도 아니었습니다. 과학 기술을 가지고 카메라니 뭐니 하는 걸 뚝딱뚝딱 만들더니, 우리도 얼추 예술 냄새 흉내낼 수 있다면서 예술 내로 편입시켜 달라고 졸라대던 무뢰배 사기꾼 같은 거였어요. 하지만 지금은 사진이나 영화가 예술의 장르임을 모두가 인정하죠.

이제 어떤 것이든 예술이 될 수 있는 시대입니다. 그걸 인정하지 않으면 때로는 전복적이고 투쟁적이기도 하는 현대 예술과는 멀어지죠. 저는 그런 의미에서 스마트폰 같은 것도 예술이 될 수 있다고 봅니다. 전통적인 사진 예술가들이 들으면 불쾌해하겠지만, 수동 카메라를 다루는 고급 기술을 배제하고 아이폰으로만 찍은 사진도 사진 예술이 되는 시대입니다.

나아가 인간을 연구해서 만들어지는 HCI, 무의식을 고려해 디자인하는 GUI, 군더더기 없이 아름다운 코딩, 예술적으로 건축된 프로그래밍 등, 이러한 것들이 왜 예술이 되지 못하겠어요? 한 줄 한 줄 읽어내리는 것이 전부이던 컴퓨터에, 마음대로 화면을 휘젓고 다닐 자유를 고안한 과학자 더글러스 앵겔바트Douglas C. Engelbar의 혁신적인 마우스는 어떨까요? 모든 것은 연결되어야 한다, 고압적이고 선형적인 인쇄텍스트는 이제 분산되어 의도에 따라 사용자 앞에 호출되어야 한다, 그렇게 말했던 인터넷의 아버지 테드 넬슨Theodor Holm Nelson의 하이퍼텍스트 개념은 어떻습니까?

억압적인 기존의 규정을 뒤집고 저항하고 개선하는 자세, 이것들이 예술이 되지 못한다면 뒤샹의 <샘>부터 예술이 될 수 없는 것입니다.

그래서 저는 영화가 굳이 과학기술을 배척할 필요는 없다고 보는 입장입니다. 게다가 3D 영화를 만드는 사람들도 다 알아요. 모든 영화 장르를 3D로 만들 필요가 없다는 것을요. 3D는 임장감을 위한 거니까요. 예전부터 시각 경험을 최대한 현실과 가깝게 하려는 기술적 노력-19세기의 파노라마(panorama)나 시네오라마(cineorama), 마레오라마(Mareorama) 등과 같은-은 끊이질 않았으며, 3D기술도 그런 노력들 중에 하나거든요.

시각적 현장성을 재현하는 것이 그리 중요한 영화가 아니라면 3D 기술자들도 굳이 3D로 만들고 싶어하지 않을 것입니다. 3D 기술자들, 혹은 3D 기술을 소유한 엔터테인먼트 자본가들이 탐욕스럽게 모든 영상을 3D로 만들어야 한다고 주장한 적도 없어요. 게다가 3D를 싫어하는 분들이 하고 있는 가장 큰 오해는, 3D가 단순히 영화의 일부인 줄 안다는 것입니다.

3D 정의

3D(Three-dimensional)영상이란 스테레오 영상을 뜻하는 말이며 ‘stereo’나 ’3D’, 또는 ‘Stereophonic 3D’라고 지칭될 수 있습니다. 예전에 3D라고 하면, 전통적인 2D나 셀 애니메이션과의 구분을 위한 컴퓨터 애니메이션, 게임 영상 등을 뜻했으나, 이제는 보통 입체영상을 지칭합니다. 그러니까 대략적으로 2008년 이전에는 3D라고 했을 때는 대체적으로 마야나 맥스 같은 걸로 만들어진 CG를 말하는 거였죠.

하지만 지금 3D라고 하면 입체 안경부터 떠올리죠. 이 둘의 구분을 위해서 입체 3D일 경우에는 S3D라고 부르자는 의견(이에 대해서는 2009년 시그라프(SIGGRAPH) 학회에서 피터 루드(Peter Lude)가 3D to the home이라는 발표에서 Stereoscopic 3D라고 하여, S3D라는 용어를 제안하였습니다.)도 있었어요. 국내에서는 3D 입체, Stereoscopic 등으로 사용하고 있지요.

3D 원리

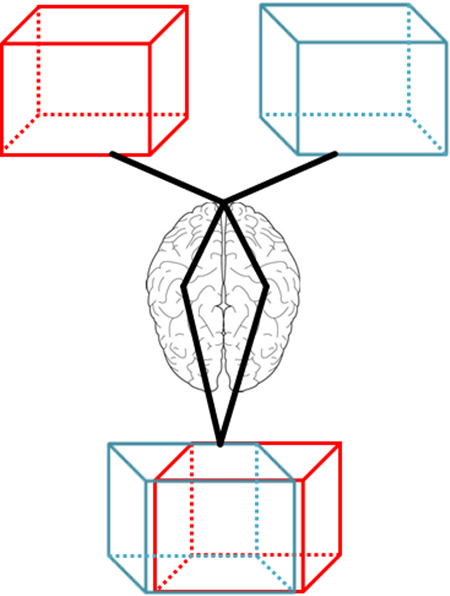

사람은 3차원의 공간에 익숙해져 있는데, 3D를 인식하는 것은 양쪽 눈의 차이에서 이루어집니다. 이 차이를 양안시차stereoscopic vision라고 하는데요, 무언가를 바라 볼 때 왼쪽이 보는 2D 이미지와, 오른쪽이 보는 2D 이미지가 사실 다르다는 거예요. 이렇게 각각의 눈이 각각 바라보는 2차원의 이미지는, 투시각perspective과 소실점vanishing point에서 차이가 나죠. 이 다른 두 개의 2차원 이미지가 뇌로 전달되어야만 비로소 하나의 입체 이미지로 인식되는 것입니다. 즉 입체가 완성되는 곳은 눈이 아니라 뇌인 거예요.

이렇게 인간이 입체를 인식하는 방식을 그대로 카메라에 적용시키면 입체 사진이나 동영상을 얻을 수 있게 되겠죠. 두 개의 렌즈를 인간의 안간interocular차에 맞도록 나란히 배치하여 동시에 찍으면, 왼쪽 눈의 이미지Left image와 오른쪽 눈의 이미지Right image를 각각 얻어낼 수 있을 것입니다.

위 포스터를 보면 입체 카메라와 뷰어를 같이 팔고 있는 걸 알 수 있습니다. 아래쪽의 스테레오 카메라로 입체 사진을 찍고, 위의 뷰어로 찍힌 사진을 보면 입체로 보이는 거죠. 이처럼 두 개의 왼쪽 오른쪽 이미지를 하나의 입체로 보기 위해서, 보통은 3D 영상용 특수 안경이 필요합니다. 이 안경의 필터는 왼쪽 눈은 왼쪽 이미지만, 오른쪽 눈은 오른쪽 이미지만 볼 수 있도록 하는 거예요.

위와 같이 입체를 기술적으로 구현하는 방식은 여러 가지로 고안되었지만 결국은 어떤 방식의 필터를 적용할까 하는 것입니다. 어떤 필터를 이용하여 왼쪽 이미지는 왼쪽 눈으로, 오른쪽 이미지는 오른쪽 눈으로 서로 교차하지 않고 최대한 깨끗하게 분리하여 배달시켜줄 수 있을까, 그렇게 연구해 온 것이죠. 즉 입체기술이 발달한다고 해도 근본적인 원리는 원래 인간의 눈이 가지고 있는 기능인 양안 차에 의한 입체 인식이예요 (미래는 어떻게 될 지 모르지만).

요약하자면, 어떤 방법이든 상관없으니 양 눈이 각각의 대응되는 이미지를 서로 방해 받지 않고 독립적으로 볼 수 있게 만들기만 하면 되는 것입니다.

3D 역사

시각 정보의 인식에 대해 최초로 설명을 시도한 것은 기원전 300년경 그리스의 수학자 유클리드였습니다. 유클리드는 오른쪽 눈과 왼쪽 눈이 서로 다른 시각 정보를 받아들인다는 것을 비롯해, 두 눈을 통한 시각 정보 인식에 대한 몇 가지 정리를 내놓았습니다.

15세기에 레오나르도 다빈치는 우리의 두 눈이 각기 다른 시각 정보를 받아들임으로써 원근을 느낄 수 있다는 것을 알아낸 후, 이러한 인식 과정을 입체시라고 불렀습니다. 레오나르도 다빈치는 과학/미술사의 중요한 발명에 이름을 빠뜨리는 법이 없네요. 중세 동안 응축되어있던 인간의 지적 에너지가 폭발해서 레오나르도 다빈치가 만들어졌나 봐요.

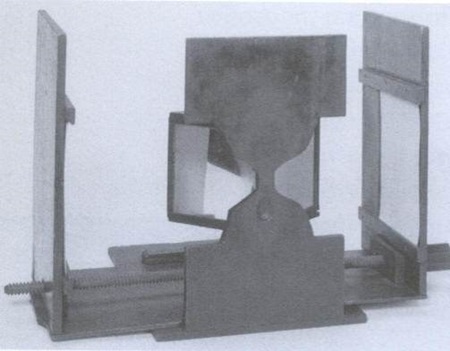

1833년에 드디어 영국의 찰스 휫스톤(Charles Wheatstone. 1802-1875)이 최초로 입체 도면을 만들었습니다. 그는 곧 스테레오스코프(stereoscope)라는 입체경을 발명하였죠. (참조 : 장 폴로 : 3D포토에 대해 알고 싶은 모든 것들, 다빈치)

그리고 입체로 가족 사진을 찍었습니다. 가족부터 찍고보는 좋은 남자였군요, 휫스톤은.

사진술이 발명되고 3D포토가 유행하면서, 많은 입체 카메라가 개발되었어요. 입체 사진 뿐 아니라, 직접 그려서 만드는 입체 이미지도 유행하였죠. 하지만 입체 이미지란 것은 돈 많은 사람들이나 즐기는 놀이였습니다. 그들은 입체경으로 아래와 같은 카드를 사다가 즐겨 보곤 했습니다.

그러다 1853년, Rollan이 두 가지 색으로 입체를 표시하는 원리를 제시하고, 1858년에는 D’Almeida에 의해 애너글리프 방식이 발표되었죠.

위에서 입체의 원리를 말씀 드릴 때, 왼쪽 눈과 오른쪽 눈이 각각 대응하는 이미지를 서로 방해받지 않고 독립적으로만 볼 수 있다면 입체로 인식할 수 있다고 했었죠? 왼쪽 눈에 빨강 필터, 오른쪽 눈에 푸른 필터로 된 안경을 끼면, 왼쪽 눈은 빨간 색 이미지는 볼 수 없고 오른쪽 눈은 푸른 색 이미지를 볼 수 없겠죠. 간단하죠?

이렇게 ‘색상’을 필터로 삼는 입체를 레드블루, 혹은 애너글리프Anaglyph 방식이라고 합니다. 이 방식은 서민들도 입체 사진만 구하면 입체를 볼 수 있게 된 것입니다. 애너글리프 안경은 가격도 싸고, 쉽게 만들 수 있으니까요. 철도 여행이 흔해지고, 사람을 여행자와 원주민으로 구분하던 파리의 파사주 시대, 여행을 떠나볼 수 없었던 서민들은 이국의 풍경을 담은 입체 렌티큘러 엽서, 애너글리프 사진들을 사다가 보면서 여행하는 기분을 냈습니다.

1869년에는 프랑스 과학자 뒤코 뒤 오롱Louis Ducos du Hauron이 3색 사진술을 발명하였습니다. 그는 자신이 개발한 컬러 필터를 써서 입체 이미지를 인화하는데 성공하고, 1891년에 입체 사진에 대한 특허를 받았습니다.

1903년에는 패럴랙스 방식의 입체가, 1932년에는 렌티큘라 방식의 입체가 등장하는데요, 이것들은 안경을 쓰지 않고 볼 수 있는 입체였습니다. 기본적인 원리는 오돌토돌한 돌기가 있는 카드에 두 개의 다른 그림을 인쇄하는 것인데요, 돌기의 각도에 따라 다른 그림을 볼 수 있는 원리였어요. 지금도 관광지에 가면 많이 파는 카드가 렌티큘러 카드죠. 머리를 좌우로 흔들면 그림이 번갈아 바뀌는 그거요.

입체라는 주제를 가지고 좀 더 나가자면, 1948년에는 영국의 Dennis Gabor가 X-ray를 이용한 홀로그래피를 고안하고, 1962년에는 미국의 Emmet Leith 레이저를 광원으로 한 홀로그래피를 제안했지만 홀로그래피, 홀로그램은 나중에 기회가 되면 다시 다루기로 합시다.

3D 영화의 역사와 디지털 기술의 도입

실사로 3D입체를 찍고 그것을 보는 기술이 생겨남에 따라, 3D입체 영화를 만들어서 극장에서 상영하고자 하는 시도도 등장했습니다. 1903년에는 뤼미에르 형제가 지난 회에 말씀드렸던 <열차의 도착L’arrivée du train>을 3D로 제작했어요.

편광 방식은 아직까지도 극장이나 3D TV에 이용되고 있어요. LG에서 나온 3D TV가 편광방식이죠. 극장에서 3D 영화를 보신 적이 있다면 편광 안경으로 보신 거예요. 편광 방식은 색상 차를 필터로 삼은 것이 아니기 때문에, 자연색을 모두 살릴 수 있다는 장점이 있습니다. 다만 각각의 눈에 들어오는 영상의 해상도는 절반이 되죠. 결국 눈 하나당 영상은 화면 면적의 반 밖에 이용하지 못하니까요.

![3DTV방송진흥센터[4]](https://ppss.kr/wp-content/uploads/2013/05/113.jpg)

게다가 셔터글라스는 편광 안경에 비해 매우 비싸서, 안경을 분실할 가능성이 높은 극장에서는 이 방식을 쓰지 못합니다. 가정용 삼성 3D TV 정도나 되어야 셔터 방식을 쓰는 거죠. 별로 예민하지 않은 분들은 셔터글라스 입체가 확실히 해상도가 높고 깨끗하니까 한 번 도전해 보세요.

여튼, 50년대로 돌아가서, <브와나 악마>는 평론가들에게는 혹평을 받았지만, 상업적으로는 크게 성공했어요. 여기서 50년대 3D 입체 영화의 붐을 단적으로 보여주는 유명한 짤을 올립니다. 모두들 이 사진은 한 번쯤 보았을 것입니다.

3D영화는 1950년대에 상당한 발전을 이룩하였지만 광학 가변성의 격차를 줄이지 못하여, 관객들에게 두통 등의 부작용을 경험하게 하였습니다. 왼쪽 눈에만 들어가야 할 이미지가 오른쪽에 들어간다던가 하는 식으로 서로 방해하는 현상을 크로스토크cross talk라고 하는데, 크로스토크가 심하면 고스트 현상이 일어나요. 그리고 좌우 아날로그 카메라를 동시에 싱크시켜서 촬영하는 것 자체가 힘들었으니 당연히 입체 정합도 완벽하지 않았습니다. 그렇게 되면 인간의 눈이 매 순간 억지로 정합하면서 보아야 하므로 뇌에 과부하가 걸리거든요. 한 마디로 멀미 크리가 터지는 겁니다.

그러다가 입체영화는 갑자기 짜식어서, 테마파크 정도에나 남아있는 특별한 종류의 영상으로 취급받게 되었습니다. 그에 대해서는 물론 기술적인 문제도 있지만, ‘신기한 입체쑈!’ 라는 기분에서 벗어나지 못하고 영화 예술로서는 수준이 낮은 걸 만들어댄 까닭도 큽니다. (50년대 입체 영화 붐이 일었을 때, 히치콕도 <다이얼 M을 돌려라>를 입체로 제작했는데, 그건 예외로 합시다)

다시 3D

하지만 현대에 들어서 디지털 편집 기술의 등장으로 그런 부작용을 줄일 수 있게 되었죠. 이제 입체영화를 찍을 때, 거대한 입체 카메라 리그를 가지고 낑낑대며 찍을 필요가 없어요. 리그가 너무 거대해서 웬만해선 실내로 들어가지 못하는 일도 없죠. 카메라 워크를 다양하게 주지 못할 이유도 없고, 달리-인으로 바짝 다가가며 찍는 것이 불가능하지도 않습니다. 디지털 입체 카메라가 좌안과 우안으로 촬영되는 이미지의 타이밍을 완벽하게 싱크해줄 수 있기 때문에 입체 정합도도 좋고요.

나아가, 아예 처음부터 끝까지 진짜 카메라는 잡을 필요도 없는, 순전히 디지털로만 제작하는 영상이라면 더 말할 것도 없겠죠.

위는 3D 입체 영화인 베오울프의 한 장면입니다. 저 병사가 거대한 삼각형의 무기를 들고 있는 것 같지만, 사실 긴 창을 겨누고 있을 뿐이예요. 창 끝을 중심으로 이 정도까지 원근을 준 겁니다. 저런 건 실사 3D입체 카메라 리그로는 못 찍습니다. 버추얼 카메라니까 이렇게까지 원근을 왜곡하는 것이 가능한 것이죠.

예전에는 3D입체 촬영 및 편집 기술의 한계 때문에 시도하지 못한 여러 연출이, 디지털 영상 시대에서는 다 가능해진 것입니다. 가상의 카메라를 입체로 세팅하면 되니까요. 그래도 이렇게 말로 하자니 쉬워보이지만, 디지털 영상이라고 해도 이렇게 입체값을 잡는 것은 상당한 기술이 필요해요. 이러한 기술자들을 스테레오그래퍼라고 하죠.

현재 입체 제작 기술은 크게 3가지가 있는데, full CG 방식과 2D to 3D 컨버팅 방식, 3D 실사 촬영방식이 있습니다. full CG방식은 마야와 같은 툴을 이용하여 모델링, 애니메이션, 렌더링의 전 과정을 컴퓨터로 진행하는 것이고, 2D to 3D 컨버팅 방식은 2D 영화를 입체화 하는 것인데 이때 많은 수의 감독급 스테레오그래퍼와 수작업 스테레오그래퍼가 필요합니다. 입체값을 사람이나 기계가 임의로 잡기 때문에 실제 공간을 완벽히 재현하는 것을 불가능하지만, 한 번 2D로 제작되었던 영화를 다시 3D화 할 수 있는 장점이 있죠.

3D 실사 촬영 방식은 입체 카메라로 촬영하는 방법입니다. 이는 거리 조정 등 촬영에 여러 한계가 있지만 Avatar의 촬영을 마친 제임스 카메론 감독은 3D 실사 영화의 촬영도 체계화되고 있음을 피력하고 있다네요.

3D 영화는 기존 영화에 비해 제작비용이 증가하는데다 전용 극장 및 장비가 필요하며, 기존 영화에 비해 콘텐츠가 부족하다는 점이 단점입니다. 하지만 홈 씨어터 등이 발전하고 콘텐츠의 불법복제가 성행함에 따라 타격을 입는 기존의 영화와는 달리 쉽게 복제가 되지 않는 성질의 콘텐츠라는 점은, 관객을 극장으로 끌어들일 수 있는 새로운 돌파구가 될 것으로 보았어요. 그래서 디즈니 같은 경우에는 3D에 사활을 걸었고, 성공했죠.

이제 다시 50년 대 <브와나 악마> 때도 그랬듯, 몇몇 영화 예술로 보기에는 실망스러운 3D 입체 영화를 본 사람들은 3D 자체를 싫어하게 되었습니다. 하지만 애초에 3D 기술은 모든 영화에 어울리는 것은 아닌 걸요. 영화에 적용된 3D 기술이란 결국 ‘엔터테인먼트’를 빼고 말할 수 없는 거죠. 3D 입체 영화는 때로는 일종의 어트랙션이기도 한 것입니다.

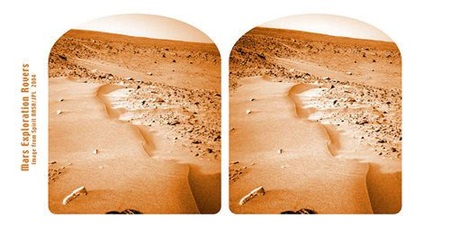

그 외의 3D

사실 3D는 영화보다 다른 분야에서 더욱 진지하게 연구되어 왔습니다. 고집 센 예술가들의 불평을 들을 필요가 없는 곳이죠. 예를 들어 의료 분야라던가, NASA 같은 데라던가. ‘거리’, 즉 스크린 앞 뒤의 길이인 Z축 값이 중요한 분야에서 말입니다.

3D 입체는 영화만 있는 게 아닌 것이지요. 나아가 3D는 3D 매핑으로, 4D로, 5D로 발전하고 있습니다. 이에 대에서는 ‘실감 미디어’라고 하여 다시 다룰 예정이에요. 하지만 글을 마무리하기 전에 랄프 로렌의 4D Experience을 소개할까 합니다. 전시기법이자, 일종의 미디어아트로 연출되어 있죠.

3D도 예술의 기법이 됩니다.

저는 3D를 싫어한다는 사람에게 물어보고 싶습니다.

“3D가 뭐죠?”