페친이신 곤수르 님과 오전에 잠시 이야기하다 보니 〈오징어 게임〉의 제작비 얘기가 나왔다. 총제작비 200억 원, 회당 제작비로 치면 약 22억 원으로 이를 달러로 환산하면 회당 200만 달러 정도다. 이걸 다른 넷플릭스 오리지널과 비교해보자.

회당 제작비

- 더 크라운: 약 1,300만 달러

- 기묘한 이야기: 약 1,200만 달러

- 더 위쳐: 약 1,000만 달러

- 마르코 폴로: 약 900만 달러

- 브리저튼: 약 700만 달러

- 킹덤: 약 300만 달러

- 오징어 게임: 약 200만 달러

보면 알겠지만 제작비가 엄청나게 낮다. 그런데 〈킹덤〉이나 〈오징어 게임〉은 제작비가 남아서 정말 아낌없이 쓰려고 노력했다는 것이 드라마 내에서나 제작진의 인터뷰에서도 드러난다. 엄청난 가성비를 자랑하는 콘텐츠라 할 수 있다.

개인적으로 흥미로운 부분이 바로 이 지점이다. 미국의 미디어 제작사들이 영국, 호주 등 영어권 국가의 배우들과 프로덕션을 활용하기 시작한 것은 바로 미국 내의 치솟는 인건비 때문이었다. 기왕이면 같은 영어를 함에도 영국 배우가 더 싸니까, 그리고 그보단 호주나 뉴질랜드 배우가 더 싸니까. 이런 식으로 점점 확산된 것이다. 즉 콘텐츠 산업에서의 오프쇼어링 효과라 할 수 있다.

하지만 여기에는 언어라는 제약이 존재한다. 제조업의 경우라면 미국산이든 중국산이든 파키스탄산이든 전 세계 어느 나라 사람이 쓰는데 아무런 차이가 없다. 하지만 콘텐츠의 경우는 일차적으로 언어가 크나큰 제약이 되기 때문에 확산의 제한 요소가 된다. 물론 여기서 더 나아가면 인종, 문화적 요소까지 더해지지만 그것도 일단 말과 글이 통해야 따질 거 아닌가.

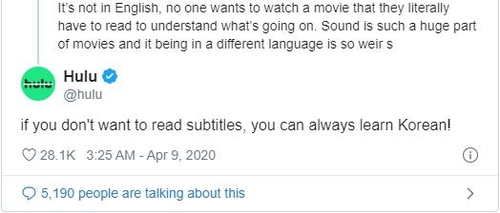

물론 영어권 문화 바깥에서 이런 콘텐츠를 받아들이는 문화권의 사람들은 더빙이나 자막을 보는 게 일상화되어 있긴 하지만, 적어도 가장 큰 시장인 영어권 베이스에선 이 부분을 넘어서기가 힘들었다.

이 부분에서 넷플릭스가 대단한 시대를 만들어냈다. 어디까지나 제작의 중심이 미국에 있던 전통적인 미디어 기업들과 달리, 오리지널에 목마르던 넷플릭스는 넷플릭스가 진출한 국가들의 프로덕션을 활용해 콘텐츠를 만들기 시작했다.

물론 넷플릭스도 미국 프로덕션이 중심이 되긴 했지만 OTT 플랫폼의 특성상 지속적으로 많은 양의 콘텐츠가 공급되어야 하기에 해외의 다른 지역을 활용하지 않을 수가 없었던 것이다. (물론 여기엔 넷플릭스가 진출한 국가의 소비자들을 개별 공략하기 위한 목적도 있긴 했다만.)

어쨋든 이 덕분에 라틴 아메리카 출신 배우들이 거의 스페인어로 대화하는 〈나르코스〉 같은 드라마가 나올 수 있었고, 다크처럼 아예 비영어권 국가에서 제작한 드라마도 넷플릭스란 동일한 플랫폼을 타고 전 세계로 확산될 수 있었다.

이러한 OTT 플랫폼은 기존의 영어권 콘텐츠 소비자들에게도 기존의 비영어권 소비자들과 동일한 방식으로 비영어 콘텐츠를 소비하게 만들었다. 더빙이나 자막의 방식으로 말이다. 그 덕분에 흥한 드라마가 스페인 드라마인 〈종이의 집〉이라 할 수 있다. 넷플릭스가 아니었다면 각 언어권 단위로 리메이크가 됐으면 됐지 이 정도로 글로벌한 인기를 얻긴 어려웠을 테니 말이다.

즉 OTT 플랫폼은 기존에 언어란 장벽으로 분리되어 있던 벽을 허물고, 영어권 국가의 강력한 문화유산과 프로덕션 능력으로 콘텐츠를 비영어권까지 확산하던 탑다운 형태의 콘텐츠 소비구조를 수평적으로 만들었다. 콘텐츠 시장이 언어권별로 분리된 별개의 시장에서 느슨하게 결합된 하나의 거대 시장으로 변한 것이다.

이러한 상황은 비영어권 콘텐츠를 제작하는 프로덕션에게 호재가 되었다. 기존의 비영어권 프로덕션에게 있어 콘텐츠는 언제나 내수용 상품이었다는 것을 생각해보자. 하지만 이제는 수출이 가능한 상품으로 그 특성이 변모한 것이다.

여기서 비영어권 프로덕션이 가지는 강점이 드러난다. 앞서 보았듯이 저렴한 제작비다. 영어권 프로덕션에서 제작한 콘텐츠와 비슷한 결과를 낼 수 있다면 더 저렴한 제작비로 콘텐츠를 만드는 것이 효율적이니 그야말로 높은 가성비를 가진 것이다.

물론 문화 콘텐츠의 특성상 해당 국가의 경제력과 소비력이 일정 이상 뒷받침되지 않으면 제대로 된 콘텐츠가 나올 수 없다. 그런 점에서 우리나라의 포지션은 참 절묘하다. 국가별 GDP 순위에서 10위권 초반을 오르내릴 정도로 우리나라는 잘 사는 나라다. 거기에 인구도 5,000만을 넘어서 크다고 하긴 무리지만 일정 규모를 갖춘 데다 개별 소비자들의 구매력도 높다.

이처럼 문화 콘텐츠를 위한 토양 자체는 좋은데 그동안은 단일 언어권으로는 제약사항이 여러모로 커서 제약이 있었다. 영화건 드라마건 콘텐츠 제작에서 배우와 스태프들의 인건비가 매우 큰 비중을 차지하는데(미술도, 특수효과도 다 인건비 때문에 비싸진다는 걸 생각해보라) 비영어권은 원래 확산의 제약 때문에 영어권보다도 이 부분이 낮게 형성된다는 걸 생각해보자.

즉 시장의 경계가 매우 옅어지고 느슨하고 거대한 단일 시장이 되면서, 그동안 우리에게 제약사항이었던 부분이 이제는 비용 측면에서 강점으로 바뀐 것이다. 이는 마치 제조업들이 인건비로 인해 선진국에서 중진국으로 제조 공장을 옮겨 갔던 것에 비유할 수 있다.

글로벌 시장으로 변해가는 콘텐츠 시장에서 제작비란 가성비적 요소 때문에 벌어지는 오프쇼어링 현상으로 이해할 수 있단 이야기다. 물론 제조업과는 달리 그렇다 해서 영어권, 그리고 미국의 프로덕션이 텅 비진 않고 우리를 비롯한 다른 언어권의 프로덕션들이 보완적인 형태로 가세하겠지만 말이다.

아무튼 이 때문에 〈오징어 게임〉의 성공은 앞으로 OTT 콘텐츠와 그 제작의 방향에 시사하는 바가 크다고 생각한다. 이토록 가성비가 좋은 데다 추가적으로 메가 히트를 기대해볼 수 있는 상황이라면 이 시장과 프로덕션에 돈을 밀어 넣는 것이 당연하다. 그 덕분에 프로덕션들의 제작 능력 향상과 콘텐츠의 질적 향상도 나타날 것이고 말이다.

물론 나중에는 우리도 지금 누리는 자리를 다른 국가에게 내줄 수 있다. 하지만 현재 우리가 그 ‘콘텐츠의 오프쇼어링’이란 방향성의 중심에 서 있는 것은 확실해 보인다.

원문: 김영준의 페이스북

함께 보면 좋은 글