요즘 청년 세대가 선호하는 웹툰이나 웹소설에는 꽤나 명확한 경향이 있다. 과거에는 그런 장르에서 인기 있는 게 일종의 ‘성장물’이었다면, 갈수록 단순한 성장물보다는 이미 ‘성공’이나 ‘힘’이 보장된 인물들이 주인공이 된다. 그러니까 밑바닥에서부터, 힘이 없는 상황에서부터 온갖 역경을 겪어가며 갖은 고생을 하고, 서서히 성장하는 스토리는 점점 ‘고구마’처럼 답답한 이야기라는 취급을 받는다.

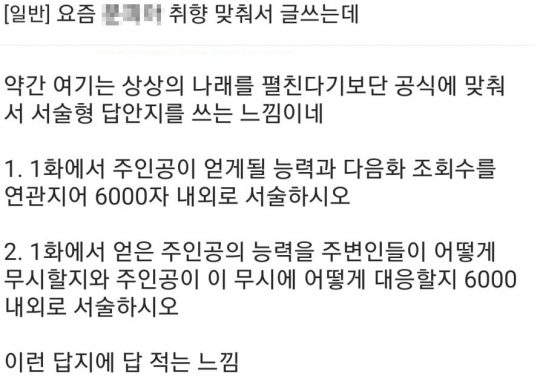

반대로 흥행하는 이야기의 주인공은 ‘인생 2회차’처럼 앞으로 펼쳐질 모든 사건을 예언자같이 알거나, 이미 강한 힘을 숨겼거나, 몇 가지 계기로 힘을 되찾기만 하면 되는 입장이다. 이들은 대개 눈앞의 위험이나 도발하는 적들을 우습게 여기고 내려다본다.

이야기의 유행이라는 것이 단순히 돌고 도는 것이라고 볼 수도 있겠지만, 이런 이야기들의 대성행에 대해 사회적인 맥락에서 살펴보는 것도 의미 있을 듯하다. 말하자면 주인공들에게는 진정한 위험이 없다. 이를 독자 입장에서 보면 독자들이 주인공이 겪는 ‘진짜 위험’을 견디기 어려워하는 것이다.

위험은 당연히 어렵지 않게, 능숙하게, 사이다처럼, 속 시원하게 해결될 것이 예정되어야만 이야기에 들어올 수 있다. 주인공들은 이미 전생에 경험했거나 다른 방식으로 알게 된 위험의 해법들을 다 안다. 아니면 애초에 너무 강한 힘을 가진 나머지 위험을 우습게 넘기는 게 일반적이다.

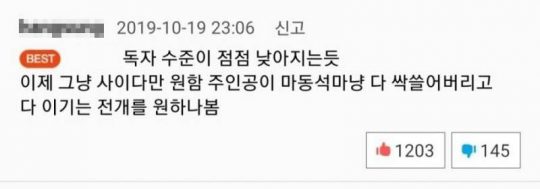

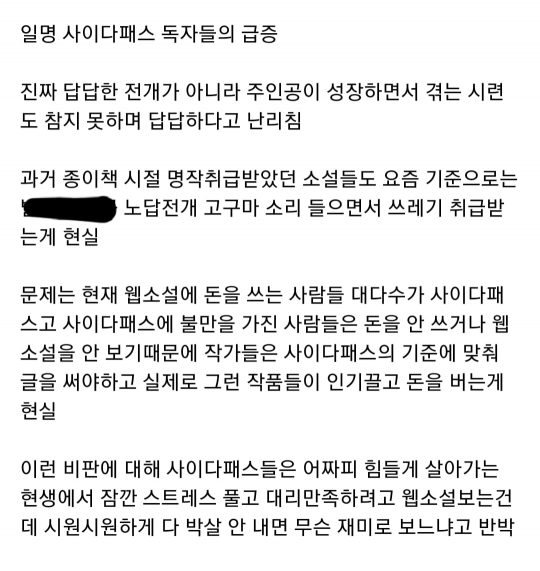

독자들은 그런 주인공에 깊이 몰입하면서 대리만족한다. 유행하는 웹툰이나 웹소설의 댓글을 보면, 주인공에 매우 강하게 동일시하면서, 악인들을 비난하는 데 열을 올리는 현상을 볼 수 있다. 물론 과거에도 이런 ‘먼치킨’류의 작품들이 없었던 건 아니지만, 지금처럼 보편적이지는 않았고, 오히려 대표적인 장르 소설들은 ‘약자’에서부터 시작하는 전형적인 성장물이 많았다.

장르소설의 기술이란 대개 결정적인 성장의 순간을 ‘지연’시키면서, 독자들을 몰입하고 안달 나게 하는 데 있었다. 그러나 근래 유행하는 작품들은 대개 모든 것을 아는 주인공이 게임하듯이 자기에게 주어진 인생을 살아낸다.

인생을 일종의 공략집을 가진 게이머의 입장에서 보는 이런 관점은 그 핵심에 ‘편안함’을 둔다. 작품이 위험한 자극이 되지 않을 것, 편안하게 사이다 마시듯이 모든 걸 해결할 것, 그런 자연스러운 승리가 가장 매력적인 서사가 되어가는 셈이다.

이는 독자가 주인공에게 자기 자신을 대입시켜서 일종의 ‘플레이어’로서 공감하는 것보다는, ‘관조자’로서 공감하는 것에 가깝다는 인상을 준다. 원래 대중 작품 자체가 일종의 대리만족이고, 대리경험이긴 하지만, 어느 순간 그런 ‘대리만족과 대리경험’조차 ‘관조자’로서의 성향이 강하게 나타나는 것이다.

이는 우리 시대에 전반적으로 확산되는 ‘구경꾼 문화’와도 무관하지 않아 보인다. 게임도 직접 ‘플레이어’로서 하는 것보다는 유튜버 등이 하는 게임을 관조하는 성향이 강하게 나타난다. 정치 싸움은 더 이상 직접 수많은 사람이 플레이어로 참여하는 것 이상으로, 유튜버를 통해 싸움을 구경하고 부추기는 문화 쪽으로 기울기도 하다.

SNS가 자기 삶을 전시하는 데 중점을 두기도 하지만, 항시적으로 타인들의 삶을 구경하게 하는 측면을 무시할 수 없다. 예능 또한 이미 어느 순간부터 ‘관찰예능’류가 완전한 대세로 자리 잡았다. 플레이보다는 구경과 관조가 시대적 현상이 된 것이다.

이렇게 삶에 직접 참여하는 실감보다는, 타인을 구경하고, 규정하고, 평가하며, 무시하고, 조롱하고, 업신여기는 문화 전반의 현상이 서로 맞물려 있는 것처럼 느껴진다. 우리는 그야말로 ‘대’구경의 시대에 산다. 구경하는 자아가 너무 확고한 나머지, 이런 자아의 나르시시즘마저 갈수록 심화되는 건 아닐까 싶기도 하다.

구경하는 자아들이 만들어내는 세상은 그만큼 세부적인 윤리들이 작동하는 시대일 수도 있지만, 동시에 타자에 대한 섣부른 규정들이 범람하는 시대와도 무관하지 않아 보인다. 구경 자체는 좋은 것도 나쁜 것도 아니겠지만, 구경이 낳는 것들은 우리 사회의 최전선을 형성한다. 그렇기에 ‘구경’을, 구경이 낳는 것들을 주시해야 한다.

원문: 문화평론가 정지우의 페이스북

이 필자의 다른 글