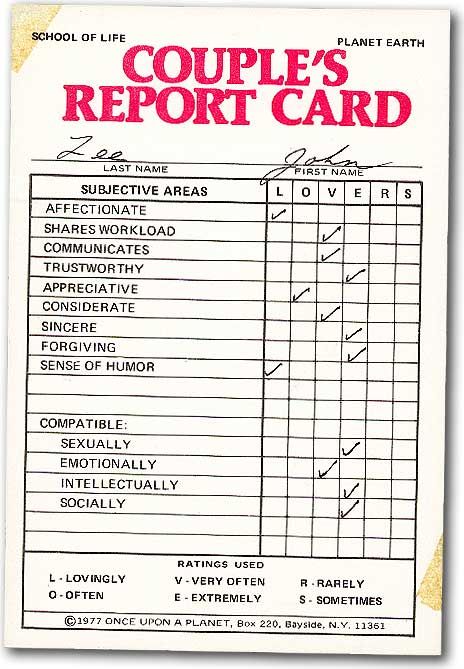

우리는 언제 함께하고 언제 각자 행동할지를 협상하며 관계의 계약서를 암묵적으로 작성해 나간다. 보통 한 사람이 마음속 캐비닛에 보관해 둔 계약서는 파트너의 계약서와 다를 때가 많다.

현대 사회의 사랑은 근간에 ‘계약관계’를 두었다. 에스터 페렐의 책 『우리가 사랑할 때 이야기하지 않는 것들』은 그런 계약관계에 초점을 맞추면서, 사람이 외도를 하게 되는 심리와 이유 등을 파고든다. 대개 외도의 출발점은 서로가 무엇을 외도로 ‘규정’하느냐와 관련되어 있다는 것이다.

외도한 사람들은 하나같이 그것은 진정한 의미에서의 외도가 ‘아니’라고 주장한다. 마음을 주지 않았다거나, 육체적 관계를 맺지 않았다거나, 배우자와의 약속을 어기지 않았다는 등 스스로의 외도가 정확히 말해 외도가 아니었다는 변명을 먼저 한다는 것이다. 마치 법정에서 계약 위반을 하지 않았다고 주장하는 피고처럼 말이다.

그처럼 거의 모든 사랑은 암묵적인 계약을 통해 이루어지며, 사랑의 관계마다 각기 다른 조항 및 특약들이 존재한다. 그렇기에 사랑의 문제에서 가장 ‘분노’를 불러일으키는 것은 ‘계약위반’이며, 이러한 계약위반이야말로 이별의 가장 큰 근거가 되곤 한다.

모든 사랑이 끝날 때, 연인은 상대방에게 ‘계약위반사항’에 대해 읊게 된다. 당신은 연락의무, 선물의무, 다정함의 의무, 정조의무 등을 위반했다는 것이 이별의 과정에서 주로 발화된다. 대개 이별에서 주도권은 더 중요한 계약 조항 또는 의무 위반을 주장하는 측에 있게 된다.

그에 비하면, 사랑이 있고 없고, 감정이 어떻고 저떻고는 차라리 부차적인 문제처럼 보인다. 감정이야 늘 기복이 있기 마련이고, 사랑이란 실체가 뚜렷하지 않다는 것에 대한 공감대는 점점 더 확산되는 것 같다. 사랑이 그토록 확고한 것이라면, 썸만 추구하는 현상이라든지, 스펙의 중요성이라든지, 사랑과 인생의 밸런스를 중시하는 경향 등이 그토록 유행하긴 어려울 것이다.

오히려 사랑 타령은 각 계약 주체들의 계약조항의 준수의무보다 덜 중요한 것이 되었다. 사랑의 싸움은 사랑하느냐 아니냐가 아니라, 사랑해도 소용없다, 사랑하면 의무를 준수했어야지, 의무 없는 사랑은 없다 같은 쟁점으로 기울고 있다.

그에 따라 각각의 사랑에는 저마다의 규칙들이 더욱 중요해진다. 어떤 사랑의 관계에서는 매일 ‘연락’이 핵심적 계약 조항이다. 혹은 100일 단위의 기념일 챙기기라든지, 생일에 명품 선물하기라든지, 다른 이성과 술자리 금지라든지 같은 조항들이 추가된다.

이에 대한 명확한 협의는 사랑에서 매우 중요한 부분이다. 한쪽이 멋대로 다른 이성과 술자리 정도는 괜찮다고 규정한 반면, 다른 한쪽은 그에 대해 절대적으로 금지한다는 특약을 두었다면 그야말로 전쟁이 시작된다. 따라서 사랑을 해나가면서 어떤 계약조항을 확고히 규정하느냐가 사랑 관계의 ‘평화’에도 핵심이 된다.

흔히 사랑에서 믿음이 중요하다곤 하지만, 그 믿음의 근간에는 먼저 ‘확고한 계약조항’이 전제되어야 한다. 한 명은 포르노 시청을 전혀 외도라고 생각하지 않아서 자유롭게 즐길 수 있지만, 다른 한쪽이 볼 때는 명백한 계약 위반일 수도 있다. 그러므로 당사자 간에 어디까지를 ‘외도’로 규정할 것인가에 대한 합의야말로 믿음의 전제조건이다.

‘당신이 결코 그런 일을 하지 않을 거라고 믿어’라는 건, 엄밀히 말해 ‘사랑에 대한 믿음’이라기 보다는 ‘계약조항 준수 의무’에 대한 믿음에 가깝다. 그리고 모든 계약관계가 그렇듯이, 이런 의무를 위반할 경우, 손해배상이나 위자료(선물)를 청구하고, 선처를 바라며(반성의 편지), 계약 파기 및 해제(이별과 이혼)를 직면하게 될 것이다.

그래서 우리 시대에서 좋은 사랑의 관계란, 서로 끊임없이 대화하며 계약 조항을 확인하고, 때로는 수정하면서 계약의 합의를 충실히 해나가는 관계다. 과거의 결혼에는 이런 사항들이 어느 정도 도덕과 윤리, 관습에 의해 정해져 있었다면, 갈수록 모든 사랑에 통용되는 규칙은 사라지고 있다.

나아가 결혼이 드물어지는 시대일수록 연애 관계의 계약적 성격이 결혼 못지않게 강해지면서, 서로가 구속되며 지켜야 할 항목들을 잘 구축해야 하게 되었다. 사랑이 막연한 감정이나 믿음보다는 확고한 계약이 되어가는 것이다.

이런 시대의 사랑관이 개탄할 만한 것이라거나 낭만이 없다고 생각할 필요는 없을 듯하다. 어찌 보면 사랑에도 ‘합리성’이라는 측면, 그리고 ‘개인화’라는 경향이 깊이 들어온 셈이다. 다만 사랑이라는 것에 때로는 계약관계를 넘어서는 지점들이 있다는 것도 잊지 않았으면 싶다. 특히 사랑의 가장 큰 특별함은 끊임없는 재계약과 새로운 계약관계의 창조에 있을 것이다.

인간은 살아가며 변해가고, 서로에게 영향받아 성장한다. 그에 따라 사랑의 관계라는 것도 계속 새로운 계약관계를 만들어나간다. 사랑의 창조성이라는 것은 현대사회에서도 다르지 않게 작동하며 우리를 더 나은 관계와 삶으로 이끌어나갈 수도 있는 것이다.

원문: 세상의 모든 문화 / 글: 정지우

함께 보면 좋은 글