덮는 게 가능할까 싶을 정도로 속을 꽉 채워 빵을 꾸왁- 누를 때, 여기저기 떨어지는 자투리를 주워 빵 틈바구니에 넣을 때마다 그 빈약한 샌드위치가 떠오른다.

주머니는 가볍고 꿈만 많던 그 시절에 먹던 빈약한 샌드위치는 어느새 추억이 되어버렸다. 속이 텅텅 빈 샌드위치는 젊은 날 차마 채우지 못했던 패기였고, 나는 빵과 빵 사이를 채우려 아등바등했다. 마침내 그사이를 가득 매워 여기저기 자투리가 떨어질 지경이 되었을 때 비로소 기뻐했다. 샌드위치의 두께는 곧 여유의 척도라고 여긴 것이다.

통장에 따박따박 꽂히던 ‘월급’은 마치 샌드위치의 속 재료와 같았다. 해마다 월급이 찔끔 오를수록 나의 샌드위치는 다양한 재료로 채워졌다. 온갖 것이 나고 자라는 6월부터는 빵과 빵 사이에 푸성귀와 가지, 오이, 토마토가 끼워졌다.

시장 보는 재미가 덜한 겨울 즈음에는 캔 참치와 달걀이, 또 어떤 때는 진짜 게살을 끼워 넣기도 했다. 하다 하다 먹다 남은 닭갈비도 잘게 다져 넣었더란다. 모든 게 결핍돼있던 지난날이 떠올라서 싫다던 나의 얇은 샌드위치(정확히는 크로크뮤수st. 였다)는 그렇게 진화했다.

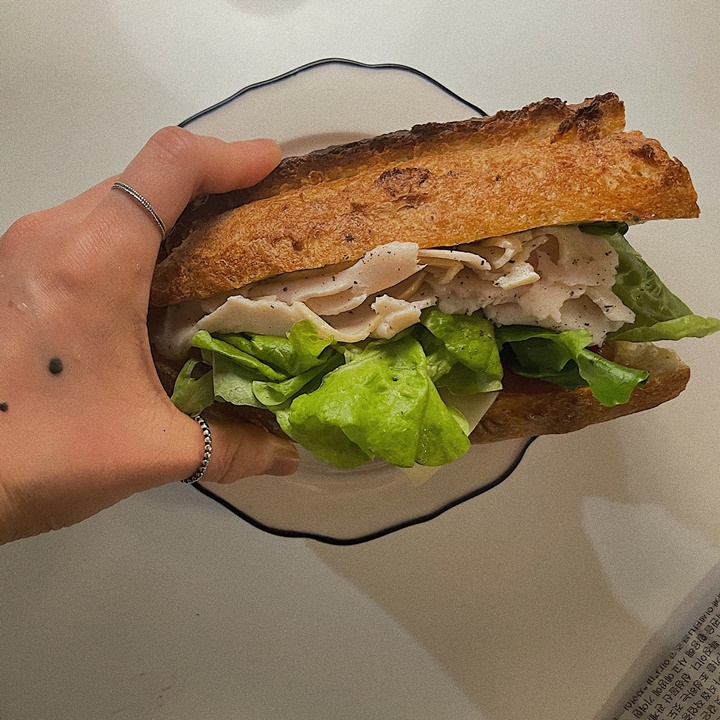

그렇게 속이 꽉 찬 샌드위치는 맛있긴 했지만, 가볍게 먹으려던 요량이 요리로 틀어져 곤혹을 치루기도 했다. 애초에 간단하게 먹자고 만들던 샌드위치이거늘, 자고로 그 속은 꽉꽉 채워야 한다는 의지가 때론 피곤하게 느껴진 것이다. 그래도 야무지게 채운 그 속은 세상 어떤 샌드위치보다 훌륭했다.

빵집을 열기로 결정하고서부터는 이 샌드위치 제품군을 고민하지 않을 수 없었다. 옹골지게 채운 속 재료에 내가 만든 빵이라니. ‘두께는 여유의 척도’라던 믿음에 비로소 완성의 마침표를 찍은 것 같았다.

그리하여 나는 직접 만든 바게트에 속재료를 이리저리 바꿔가며 거듭 테스트를 했다. 평소에 즐겨 먹던 조합부터 유행한다는 각종 레시피, 샌드위치 관련 책도 참고했다. 그런데 무슨 일인지 딱히 이거다 싶은 맛이 없었다.

무엇보다 내가 만든 빵의 풍미가 느껴지지 않는 것이 가장 큰 문제였다. 게다가 바로 먹는 것이 아니다 보니 금세 물기가 생겨 빵이 눅눅해졌다. 터질 것만 같은 속을 무리하게 누른 탓에 모양도 흐트러지기 일쑤였다. 다양한 재료가 들어가다 보니 맛이 얽혀 ‘니 맛도 내 맛도 아닌’ 경우도 있었다. 내가 먹는다면 아무렴 상관없지만 상품으로써는 턱없이 부족했다.

나는 하릴없이 물기가 많은 채소부터 하나둘 빼기 시작했다. 급기야 토마토 없는 샌드위치는 초코 없는 칸초와 같다고 여기던 내가, 결국 토마토를 빼는 데까지 이르렀다.

그렇게 남은 건 치즈와 햄뿐. 그렇다. 젊고 없던 시절에 지겹도록 먹던 그것이었다. 하지만 놀라운 사실은 내 바게트의 훨씬 풍미가 돋보였다는 것이다. 날렵하게 선 바게트의 칼집이 부드러운 속 재료와 어울려 입속에 재미를 더했다. 그러다 문득 우연히 보게 된 프랑스 어느 빵집의 이미지가 생각났다.

쩍 갈린 바게트 안에 햄과 노란 것이 끼워져 투박하게 쌓여있던 그것. 그게 ‘잠봉뵈르 Jambon beurre’라는 사실을 알기까지는 얼마 걸리지 않았다. 여기서 ‘잠봉Jambon’은 햄을 뜻하고 ‘뵈르Beurre’는 버터를 뜻한다. 말 그대로 햄과 버터가 든 샌드위치이다. 안 그래도 햄과 치즈의 조화가 다소 뻔한 맛이어서 고민이 되던 차였다. 햄과 버터, 복잡한 샌드위치의 속내는 이렇게 두 가지만 있으면 될 것이었다.

프랑스 햄인 ‘잠봉Jambon’은 돼지 뒷다릿살을 염장한 것이다. 겨울에 묻어두고 봄에 숙성하고, 여름부터 가을까지 건조해 완성되는 느릿한 음식이다. 스페인의 프로슈토나 이탈리아의 살라미도 나라별 명칭만 다를 뿐 만드는 과정과 부위는 동일하다 한다.

그런데 문제는 이 잠봉을 어떻게 구할 것인가였다. 버터는 좋은 버터가 시중에 많이 있다고 하더라도, 프랑스 전통 햄을 한국에서 찾는 게 쉽지 않을 것 같았다. 게다가 육가공류 특성상 첨가물이 들어가지 않은 햄은 보기 어려운 것도 걱정이었다.

역시나 걱정은 기우였다. 여기저기 수소문한 끝에 우리나라에도 국내산 돼지 뒷다리로 첨가물 없이 잠봉을 만드는 곳을 알아냈고, 몇 번의 테스트를 거쳐 지금의 잠봉뵈르를 완성했다. 특히 첨가물이 없고 담백한 맛에 깊은 의의를 두기로 했다.

프랑스 현지에서 먹는 잠봉뵈르는 간이 세다고 하지만, 나의 잠봉뵈르는 짠맛이 거의 없다. 무염버터를 넣고 짜지 않은 잠봉을 구한 건 나의 바게트를 돋보이게 하기 위한 선택이었다. 한입 베어 물면 잠봉이 씹히고, 이게 뭐지 싶을 정도로 다소 밋밋한 버터가 훅 혀를 감싼다. 이내 고소해진 버터의 풍미를 즐기다 보면 바삭한 바게트가 미끄덩한 입안을 개운하게 쓸어준다.

물론 속재료가 푸짐한 샌드위치를 즐기는 것도 여전히 즐겁다. 다만, 이때는 바게트나 깜빠뉴같이 풍미가 중요한 빵보다 식빵이나 잉글리시 머핀같이 풍미가 짙지 않고 부드러운 빵을 선호한다. 이런 빵들은 오히려 속재료의 맛을 끌어올리는 재주가 있다.

바게트의 반을 가르며 고르게 성긴 기공을 살피는 일은 매일 겪어도 기쁘다. 여기에 가느다랗게 썬 버터와 잠봉을 꾸깃하게 넣을 때마다, 속 재료에 열을 올리던 그때가 떠오른다. 빵과 빵 사이를 꾸악- 눌러 결핍된 속을 채우던 그때가 말이다.

이런 연유로 추측건대, 프랑스의 샌드위치가 화려하지 않은 이유를 알 것만 같다. 그러니까 내가 만약 실력을 갖춘 유능한 베이커라면, 바게트 본연의 풍미를 해치지 않고 조화를 이루는 최소의 재료만 고집했을 것 같다. 바게트와 잠봉 그리고 버터는 속을 가득 채워야만 하는 샌드위치 틈에서 승리를 거두었다. 속이 그득그득 들어차지 않아도 된다. 빵의 풍미를 돋궈주는 싱싱한 버터와 시간으로 천천히 염도를 축적한 잠봉만으로도 충분한 것이다.

나도 이제 빵을 굽는 인간이 된 이상, 속재료 대신 빵의 풍미를 중요히 여기지 않을 수 없다. 그리고 빵과 빵 사이를 좋은 식재료로 적당히 채우는 일, 이제 나의 업이 되었다.

원문: 오가닉씨의 브런치

이 필자의 다른 글 보기