지방러의 ‘서울 방’ 구하기

20대 중반에 들어서니 내 주위에도 한둘 집에서 독립하는 친구들이 늘어났다. 먼저 독립해서 혼자 살고 있던 친구들은 대부분 이렇게 말했다.

난 혼자 사는 게 너무 좋아. 자유롭고 편안해.

대학을 졸업할 때까지 난 혼자 지내본 적이 없었다. 고등학생까지는 가족들이랑 등교 전쟁을 벌이며 학교를 다녔고, 대학에 가서는 한 방에 4명이서 지내는 기숙사에서 방순이들과 복작대며 지냈다. 그래서 저런 얘기를 듣고 있자면 ‘혼자 사는 삶’에 대한 로망 같은 게 몽실몽실 커졌다. 왜 그 드라마에 나오는 혼자 사는 직장인 여성의 까리한 삶 있잖나.

이렇게 예쁘게 자취방을 꾸며놓고 혼자 셀프 인테리어를 하고, 맘에 드는 소품들로 방을 채우고, 퇴근하자마자 좋아하는 크러쉬의 음악을 틀고, 화장을 지우고 샤워를 싹 한 다음 맛있는 저녁을 만들어서 넷플릭스를 보면서 편안히 앉아 먹고는 먹는 삶…

상상만 해도 즐겁고 짜릿했다. 하지만, 지방에서 서울로 첫 직장을 잡고 올라오면서 이 상상들은 처참히 깨졌다. 마케팅을 전공한 나는 IT회사 마케팅팀에서 첫 커리어를 시작했다. 시작한 계기도 호기롭게 0년 차인 내가 8년 차 PR담당자를 구하는 파트에 지원을 하면서 연이 닿았다. 보통이라면 무시 할 수도 있을 텐데 첫 직장의 매니지먼트는 나에게 맞는 마케팅팀으로 직무를 바꿔서 채용해 주었다.

첫 직장을 정한 기쁨의 순간도 잠시, 서울에 지낼 곳을 알아보던 나는 충격을 받았다. 월세방을 알아보니 50만원, 60만원이 기본인데다가 전셋집은 보증금이 몇천은 있어야 했다. 대학 4년 중 마지막 학기 정도의 학자금 빚이 있던 나에게는 수중에 몇백의 보증금도 없었다. 물론 더 저렴한 방들도 있었지만, 그 방들은 반지하 혹은 옥탑방이었다. 처음 여자가 혼자 사는 집을 고르기에는 위험하다는 생각이 들어서, 여자들끼리 사는 ‘하우스메이트’로 눈을 돌렸다.

서울살이를 하는 친척 언니의 조언으로 ‘피터팬의 좋은 방 구하기’ 앱을 알게 됐다. 이 앱은 월세, 전세부터 룸메, 하메까지 다양한 형태의 주거환경을 팔고 사는 사람들이 이용하는 커뮤니티다. 4년 내내 기숙사 생활을 해온 탓에 공동체 생활에 만랩이 되어있었지만, 방은 혼자 쓰고 싶어서 하메 게시물을 주로 찾아봤다. 하지만 여기에도 치열한 방 경쟁이 있었다. 깔끔한 집인데 방값이 저렴하면 누구보다도 빠르게 댓글이 달렸다.

첫 직장의 출근 일자는 다가오고 나는 청주에서 온통 방 구하는 글만 찾아 헤맸다. 서울에 집이 없다고 출근을 미루는 천치로 보이긴 싫었다. 30분마다 들어가서 새로고침을 하던 글 하나가 눈에 띄었다.

한강 뷰 아파트, 같이 살 하메 구해요.

그 글은 다른 글보다도 조회수가 압도적으로 높았는데 그도 그럴 것이, 그 집은 36평대에 한강이 보이는 신축 아파트였다. 그중 큰방 하나를 하메를 주고 싶다는 글이었다. 게다가 살고 있는 언니가 인테리어 관련 부업을 하고 있어서, 그 집이 담긴 사진은 정말 예뻤다.

내가 앞으로 10년간 일해도 이 아파트에서는 살 수 없다는 걸 직감했다. 왜 슬픈 예감은 자꾸 들이맞는 걸까. 4년이 지난 지금 그 아파트는 내가 살 수 없다. 하지만, 놀랍게도 당시 그 언니가 제시한 방값은 보증금 없이 월세 30만 원이었다.

생애 최초 ‘하우스메이트’ 면접 보기

그 집의 하메 경쟁률은 매우 셌다. 우선 시세가 말이 안 됐고, 그렇게 좋은 컨디션의 거실, 부엌, 화장실, 방 한 칸을 내 집처럼 쓸 수 있다는 것도 말도 안 되는 일이었다.

청주에서 여러 집들을 방문하겠다는 약속을 잡고 엄마 손을 잡고 서울로 올라왔다. 집은 6군데 정도 봤는데, 정말 다리가 너무 아팠다. 지하철 노선도도 헷갈려서 더 많이 걸었던 것 같다. 집을 하나둘 볼 때마다, 이런 시설의 집에 방 한 칸을 쓰는데도 이렇게나 비싸구나 싶었다. 서울에 집이 있는 친구들이 부러워지는 순간이었다. 하, 지금은 더 부럽다.

그 한강뷰 집에 들어갔을 때, 속으로 감탄이 나왔다. 모델하우스에 들어간 것 같은 느낌이었거든. 아파트 집주인 언니는 생각보다 나이가 어렸다. 36살 정도 됐다고 했는데, 주식이 대박나면서 이 집을 살 수 있었다고 했다.

막상 집을 사니 혼자 쓰기에는 방이 너무 남아서 하우스메이트를 구하고자 글을 올렸는데, 올리고 나서 폰에 불이 난 것처럼 연락이 많이 왔다고 했다. 그래서 지금 한명 한명 면접을 보면서 자신과 잘 맞을 것 같은 친구와 살 거라는 무시무시한 말을 꺼냈다.

아니, 이제 겨우 첫 직장에 합격했는데, 집 구하는 것도 면접을 봐야 하다니..! 취업스터디에서 단련되었던 나의 면접 스킬을 꺼내야 되는 건가?

머릿속으로 시뮬레이션을 하며 빠르게 면접관의 동태를 살폈다. 언니는 고급스러운 찻잔에 티를 내려주며 이렇게 엄마랑 같이 온 친구는 없었다고 했다. ‘오호라. 엄마 손을 잡고 올라온 지방 소녀의 이미지가 신선하게 먹혔군.’ 나는 오늘 아침 9시에 청주에서 여기까지 올라온 것을 어필하며 얘기를 시작했다.

서울에 직장을 구하게 돼서 2주 뒤 출근인데 아직까지 집을 구하지 못했다고. 4년 내내 학교 기숙사 생활을 하며 공동체 생활을 배웠다며 조용히, 없는 사람처럼, 방만 쓰고 살 수 있다고 얘기했다. 지금 생각하면 웃기는 말들이었지만, 그때 나는 너무 간절했다. 서울에 내가 마음에 드는 방 하나 구한다는 게 쉬운 일이 아니었음을 알게 됐다. 나의 처절한 독립기의 시작을 알리는 사건이었다.

하지만 언니는 안타깝게도 지금 내놓은 방은 본인에게 영어를 알려준다던 외국물 먹은 친구를 고려하고 있다고 했다. 같이 생활하며 영어도 배우고 좋을 것 같다고. ‘아… 영어를 잘하는 건 이럴 때도 쓸모가 있구나..’ 영어에는 자신 없던 내 자신에게 1023번쯤 실망스러운 순간이었지만, 모든 일은 끝날 때까지 끝난 게 아니었다.

그 집 구조는 다용도실까지 방이 4개였는데, 집을 둘러보니 작은 방 하나에 커다란 옷장 하나만 두고 쓰고 있었다. 언니는 나의 사정을 듣더니 물어봤다.

혹시 그 방도 괜찮으면 옷장을 뺄까 생각 중인데 괜찮나요?

나는 처음 보는 그 집주인 언니 손을 덥석 잡고는 정말 깨끗하고 조용히 잘 쓰겠다며 적극적으로 돌진했다. 갑작스러운 나의 스킨십에 언니는 하하 웃으며 곧이어 몇 명의 면접자가 더 올 테니 다 보고 나서 결과를 알려주겠다고 말했다.

엄마와 나는 퉁퉁 부은 다리를 시외버스에 싣고 청주에 내려왔다. 이제야 돈을 좀 버나 했는데, 돈을 벌기 위해서는 보증금도 필요하고, 월세도 내야하고, 혼자 식대도, 관리비도 다 해결해야 하다니. 게다가 학자금은 언제 다 갚는담. 돌아오는 버스에서 혼자 사는 길은 생각보다 만만치 않구나 생각했다.

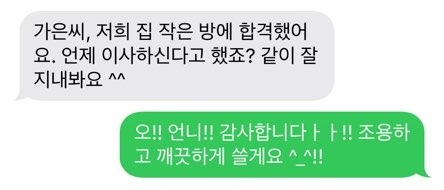

그리고 그날 밤, 문자가 도착했다.

와아악! 엄마 나 합격했대!

좋아서 엄마랑 방방 뛰다가 서로 배를 잡고 웃었다. 그렇게 나는 첫 번째 직장도, 첫 번째 하우스메이트도 합격했다. 누가 상상이나 했을까. 청약도 아니고 하우스메이트 합격된 일이 이렇게나 좋은 일이라는 것을. 어쨌거나 그날 나는 두 다리 뻗고 잤다.

상상했던 시작과는 조금 다른 서울살이가 곧 개막을 앞두고 있었다.

원문: 앤가은의 브런치

함께 보면 좋은 글