여행을 못 가면 어때, 음료수가 있잖아

코로나 19로 인해 여행은커녕 집 밖에 나가기도 무서워진 시대가 왔다. 네이티브 집돌이인 나는 다를 바 없는 삶을 살지만, 여행이 인생의 낙이자 힐링인 친구들은 갈 곳이 없어 방황을 거듭 중이다.

여행할 곳을 찾아서 구글 지도로 랜선 여행을 한다는 친구, 집 근처 산을 알프스인 양 노닌다는 친구의 이야기를 듣다 보니 나도 어디론가 떠나야 할 것 같은 기분을 느낀다. 그런데 여행의 목적이 음료라면, 그냥 그 나라 음료를 한국에서 마시면 되는 거잖아?

마셔서 세계 속으로! 오늘은 한국에서 만날 수 있는 나라별 국민 음료를 알아본다.

네덜란드의 환타, 씨씨(sisi)

1951년생, 오렌지군단 네덜란드를 대표하는 오렌지 음료다. 1936년에 조지 베흐트(George Becht)가 자몽맛 드링크인 Ja-Ja를 만들었는데, 그의 아들이 이어받아 sisi라는 이름의 오렌지맛 음료를 냈다. 집안 대대로 이름 짓는 규칙이 있는 것이 분명하다.

씨씨는 작년부터 한국에 들어와서 백화점이나 대형마트 등에서 만날 수 있다. 환타라고 생각하고 만나기 쉽지만 환타보다는 맑고, 당이 적은 게 특징이다. 탄산의 강렬함보다는 건강을 챙기며 적당히 즐기고 싶은 이들에게 어울리는 음료랄까.

스페인의 초코에몽, 카카오랏(Cacaolat)

1933년생, 세계 최초로 병에 담긴 코코아 쉐이크다. 카카오랏은 일찍이 한국에서도 만나볼 수 있는 스페인의 대표 초콜릿 음료다. 모르는 사람들이 보기에는 초코에몽이나 허쉬드링크 같은 것을 생각하는데 생각보다 훨씬 더 선배이자 조상님 같은 녀석이라고!

카카오랏을 상징하는 것은 바로 병을 들고 달리기를 하는 캐릭터. 패피다. 패션피플은 아니다. 분명 초기에는 근육질이었는데. 점점 어려지더니 2D 캐릭터가 되었다. 음료계의 벤자민 버튼이라고 할까?

그래도 다른 녀석들에 비해 편의점 등에 유통이 잘 되어서 쉽게 만날 수 있다. 초콜릿 음료인데도 비교적 깔끔한 끝 맛이 자랑이다. 스페인 출신이라서 마시는 사람, 맛있어서 마신다는 사람도 많은 편.

프랑스의 쌕쌕, 오랑지나(Orangina)

1935년생, 프랑스의 오렌지 탄산음료다. 트리고 박사(Dr Trigo)가 스페인어로 ‘작은 오렌지’란 뜻의 나랑지나(Naranjina)라는 오렌지주스 농축액을 만든 게 시초라고 한다.

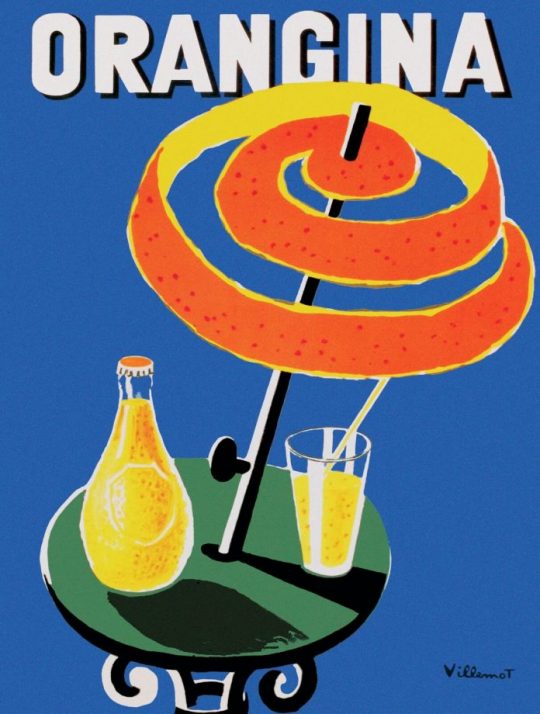

예술의 나라 프랑스답게 첫 광고부터 독특했다. 파란색 배경에 주황색 오렌지 껍질로 차양을 만든 광고는 사람들의 뇌리에 기억되었다. 초기에는 8온스짜리 동그란 병을 고집했는데, 가게나 식당의 주인들은 자리를 비효율적으로 차지하는 이 음료의 불편을 호소했다고.

카카오랏과 마찬가지로 오랑지나도 편의점과 마트에서 쉽게 만날 수 있는 음료다. 오렌지 탄산이면서도 펄프가 살짝살짝 느껴지는 게 특징. 한국에서 태어났으면 쌕쌕이었을텐데, 너는 프랑스에서 태어나 오랑지나가 되었구나.

스위스의 밀키스, 리벨라(Rivella)

1952년생, 리벨라는 1949년 스위스의 젊은이 로버트 바르트(Roberth Barth)가 만든 것이다. 그는 우유에서 단백질과 지방을 제거하고, 탄산수, 허브 에센스 등을 섞어 만들었다. 여러 성분이 들어가 ‘키 크는 탄산음료’ 정도로 알려진 듯하다.

국내에서도 온라인에서 판매해서 마셔봤는데. 밀키스 맛이 날 것 같다는 생각과는 달리 탄산이 조금 빠진 오로나민C, 혹은 탄산이 조금 들어간 미에로화이바의 맛이 났다. 건강 건강을 외치는 듯한 탄산의 맛. 거기에다가 왠지 스위스와 알프스를 생각하면 힐링을 하는 느낌을 주는 녀석이었다.

독일의 짬짜면, 슈페찌(Spezi)

1956년생, 슈페찌는 브랜드명이면서 사람들이 섞어서 마시는 음료를 부르는 명칭이기도 하다. 독일에서는 콜라와 오렌지 소다를 합친 음료를 그냥 슈페찌라고 부르는 듯하다. 하지만 그 시작은 원래 맥주였다고.

슈페찌라는 맥주를 만들던 양조장 사람들은 무알코올 음료를 만들고 싶었다. 그러던 어느 날 식당에서 사람들이 콜라와 오렌지주스를 섞어서 마시는 광경을 목격하게 되어 만든 것이라고. 과연 코카콜라 덕후의 국가, 코카콜라를 잃었더니 환타를 만든 국가 답지 않은가(심지어 메조믹스라는 환타+코카콜라 느낌의 음료도 독일에서 만들어졌다).

슈페찌는 한국에서는 구할 수…는 없다. 하지만 콜라 60%에 오렌지탄산 40%를 섞으면 잘 만든 슈페찌의 맛이 난다고 한다. 그야말로 독일의 소맥. 독일의 짬짜면이라고 할 수 있다.

음료로 세계를 일주할 수 있는 시대

그저 편의점 매대에 있는 음료였을 뿐인데, 출신을 묻고 이야기를 들으면 굉장한 음료가 된다. 또 이런 음료의 숨은 이야기를 들으면 그 음료가 특별해지기까지 한다. 세상에 아무런 사연 없는 음료가 어디 있겠어.

바깥을 나가기도 조심스럽고, 온갖 흉흉한 소식으로 마음이 메마른 이때. 우리에게 필요한 것은 맛있는 음료. 그리고 즐거운 이야기다. 오늘 각국의 이야기를 담은 음료들을 마셔보는 것은 어떨까?

원문: 마시즘

함께 보면 좋은 글