살아남는 것이 죄가 될 수 있을까? 『나목』은 그 죄인 된 자의 고백이다.

박완서는 세상의 온갖 아름다움에 대해 침을 튀기며 연설하는 종류의 작가는 못 된다. 그보다는 인간의 허영심과 욕망에 대해 신랄하게 직시하고 냉소적으로 통찰하는 작가에 가깝다. 그것이 전쟁통에서 가까스로 살아남은 유일한 가족 어머니에 대한 증오심까지 진솔하게 발화하는 것에 이를 때, 박완서 특유의 통렬함은 가부장제에 대한 날카로운 통찰과 맞물려 그 진솔함의 날을 한껏 세운다.

제기랄 어머니이기 때문일까? 썅, 저따위가 어머니라니. 울화통이 부글부글 치밀며 쌍소리가 목구멍을 뿌듯하게 치받쳤다.

- 박완서, 『나목』(세계사, 2012)

이것은 ‘어머니’라는 이름이 진한 향수 그 자체로 변모하여 남성 작가들의 그리운 고향으로 환원되는 것과는 절대적으로 다르다.

어쩌면 하늘도 무심하시지. 아들들은 몽땅 잡아가시고 계집애만 남겨놓으셨노.”

- 박완서, 『나목』(세계사, 2012)

그것은 『나목』의 주인공 경아가, 아버지의 사랑을 독차지했던 막내딸 경아가, 교육받을 수 있는 특권 계층의 경아가 ‘계집’이기 때문이다. 그리고 이러한 자기 위치에서 시작된 통렬한 독백은 시대와 역사, 그리고 전쟁을 여성의 관점에서 발화하고 마는 확장의 발판으로 이어진다.

전쟁을 말하는 그녀의 이야기는 전쟁 한가운데서가 아닌, 전쟁의 후방 어느 PX로부터 시작된다. 『나목』의 전쟁 서사는 시시각각 위협받는 생존과 공포, 잔인한 피해에서 시작되지 않는다. 교동 골목에 살며 PX로 출근하는 어느 세일즈걸로부터 시작된다. 나는 이 점에서 이 이야기가 전쟁 서사로서 가치를 지닌다고 생각한다. 전쟁에 대한 목격담과 경험의 고통은 모든 인간에게 그 형태가 같지 않다. 그럼에도 전쟁 서사의 얼굴은 숭고한 남성 군인과 그 군인을 기다리는, 마찬가지로 숭고한 아내 혹은 어머니의 얼굴로 재현된다.

박완서가 내세우는 얼굴은 어느 젊은 여자다. 학살의 현장에서 오빠들이 다 죽은 가운데 유일하게 살아남았다는 이유로 죄인이 되고 만 딸, 죽은 아들을 그리워하느라 살아있는 딸에 잔인할 정도로 무관심한 어머니에 대한 애증, 시시각각 떠오르는 학살의 기억과 그럼에도 꾸역꾸역 살아내는 삶.

죽고 싶다. 죽고 싶다. 그렇지만 은행나무는 너무도 곱게 물들었고 하늘은 어쩌면 저렇게 푸르고 이 마당의 공기는 샘물처럼 청량하기만 한 것일까. 살고 싶다. 죽고 싶다. 살고 싶다. 죽고 싶다.

- 박완서, 『나목』(세계사, 2012)

이 글은 전쟁의 서사이기도 하고 여성의 이야기이기도 하며 어머니를 애정하고 증오하는 딸의 이야기, 그리고 방황하는 청춘의 이야기 그 모두다. 분명 경험되었으나 말해지지 않았던 삶, 그 삶은 박완서의 맹렬한 기록을 통해 비로소 역사성을 획득한다. 그렇게 전쟁을 경험한 젊은 여자도, 어머니를 증오하는 딸도, 방황하는 어느 청춘도 역사의 주체로 끼어들 틈을 확보했다.

나는 내가 도저히 견제할 수 없는 여러 갈래의 많은 ‘나’의 제멋대로의 아우성 속에서 살고 있는 것이다. 그 아우성들을 간추린다거나 억누를 생각 같은 건 해본 적도 없이 그 아우성들에게 나를 조금씩 나누며 빙빙 어지럽게 맴을 돌고 있을 뿐인 것이다.

– 박완서, 『나목』(세계사, 2012) 중에서 (ebook을 참조함)

나는 『나목』이 작가 박완서의 개인적 체험의 기록이라는 평가를 떠올릴 때면, 개인의 상처까지 직시하며 소화해내고 만 박완서의 성찰성에 감탄하곤 한다. 어머니와의 애증 어린 관계, 전쟁의 한가운데 가족이 학살당하는 것을 목격하고 만 트라우마, 죽고 싶을 정도로 누군가를 열렬히 사랑하고 싶고 살고 싶을 정도로 증오하고 싶은 청춘의 방황.

고통스러울 정도의 자기 객관화의 과정을 거치지 않았다면 지리멸렬한 자기연민에 영원히 갇히고 말았을지도 모르는 트라우마의 순간, 박완서는 그 순간에 갇히지 않고 끊임없이 성찰하는 확장의 과정을 통해 이 글을, 이 문장을 우리 앞에 내놓았다.

박완서는 삶의 곡절에서 겪은 아픔과 상처를 반드시 글로 쓰고야 말겠다는 생각으로 고통의 시기를 살아냈다. “이것을 기억했다가 언젠가는 글로 쓰리라.” 숙부와 오빠 등 많은 가족이 희생당했으며 납치와 학살, 폭격 등 죽음이 너무나도 흔한 시절이었다. 이름 없이 죽어간 가족들을 개별적으로 살아 숨 쉬게 하는 것이 처음 글을 쓴 목표였다. 그러나 막상 글을 통해 나온 건 분노가 아닌 사랑이었다. 그는 글로써 자신을 치유해 나갔다. 하고 싶은 이야기가 많았다.

- 박완서, 『나목』(세계사, 2012)

박완서의 맹렬할 정도의 자기 직시와 통렬할 정도의 기록에 대한 의지는 경아의 생존 의지와 닮았다. 경아는 죽고 싶을 정도로 괴로워하고 누구인지도 모를 존재를 증오하고 또한 열렬히 사랑하는 가운데, 동시에 죽고 싶을 정도로 살고 싶어 한다. 삶에 대한 생존 의지를 놓지 않는다.

이것은 박완서의 문장이 인간의 욕망과 허영에 대해 신랄할 정도로 통찰함에도 불구하고 동시에 삶, 사람에 대한 희망을 놓지 않는 부분과 정확히 일치하는 지점이다. 그리고 이 점에서 우리는 박완서가 남긴 진한 여운을 느낀다.

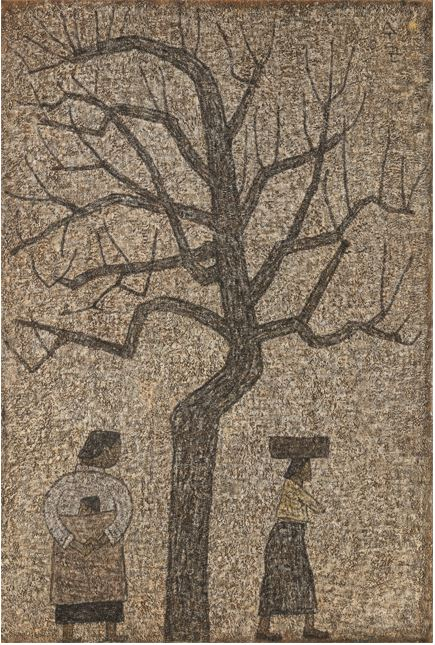

그렇기에 견뎌내는 스무 살 청춘, 경아의 삶은 고목이 아니라 나목이었고 지금을 견뎌내는 우리의 삶 또한 고목이 아니라 나목이었음을, 모든 생엔 멀지만 봄에의 믿음이 있음을, 박완서는 지치지도 않고 건넨다. 50여 년의 세월을 건너.

여인들의 눈앞엔 겨울이 있고, 나목에겐 아직 멀지만 봄에의 믿음이 있다. 봄에의 믿음. 나목을 저리도 의연하게 함이 바로 봄에의 믿음이리라.

- 박완서, 『나목』

원문: 레인의 브런치

이 필자의 다른 글 읽기