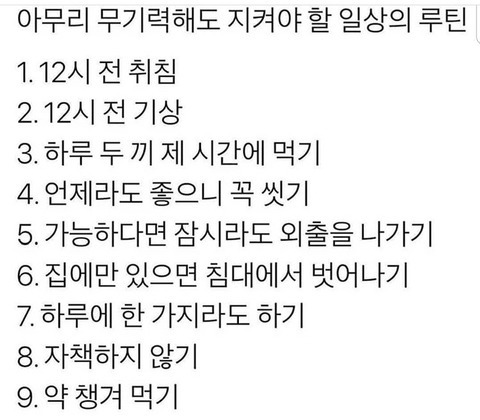

나는 흔히 사회적 기준에서 ‘백수 생활’이랄 것을 제법 해본 편이다. 그런데 백수가 과로사한다는 우스개소리도 있듯이, 백수 생활이야말로 제대로 하지 않으면 순식간에 폐인이 되거나 이 생활에서 벗어나고 싶어서 발버둥 치게 된다. 실제로 내 주변에서도 퇴직하고 두세 달쯤 지나니 죽을 것 같다면서, 어디라도 들어가고 싶다고 하소연하는 사람들이 있었다.

백수 생활에서 가장 무서운 것 중 하나는 ‘손만 뻗으면’ 있는 쾌락들이다. 가령 넷플릭스나 유튜브 같은 걸 한번 틀기 시작하면, 하루종일 콜라 마시고 과자 먹으면서 시간이 ‘삭제’되는 일이 순식간에 일어난다. 현대의 온갖 물질문명과 소비문화가 우리의 원초적인 쾌락들을 너무나도 잘 겨냥하고 있기 때문이다. 알고리즘, 당분, 편리성 같은 것들은 축복인 동시에 저주이기도 하다.

사람은 누구나 노동과 출퇴근을 싫어하기 마련이다. 인생의 꿈이 ‘일 안 하는 부자 되기’라는 말도 있다. 하지만 그 모든 걸 없애버린 삶을 오래 ‘행복’하게 견뎌낼 수 있는 사람은 그리 많지 않을 것이다. 오히려 적당한 일과 의무, 나를 일으켜 세우는 억지스러움이 나를 ‘살게’ 한다. 그렇기에 백수 생활에서도 중요한 게 있다면 스스로에게 의무를 부여하는 것이 아닐까 싶다.

아침에 일어나 TV 켜고 누워 있다 보면 오전 시간이 금방 ‘삭제’된다. 하지만 한강에 나가 달리기라도 하고 나면, 하루가 성실한 ‘준비 상태’로 채워진다는 걸 느낄 수 있을 것이다. 나는 백수 생활을 할 때 스스로를 깨우기 위해 억지로라도 아침에 한 번 나갔다 오거나 글을 썼다. 아니면 전날 밤, 다음 날 아침에 할 것을 정해두고 일어나서 곧바로 해보기도 했다. 그러면 원초적인 쾌락들로 채워지기 쉬운 하루가, 무언가 쌓아 올린다는 것처럼 시작된다.

핵심은 시작할 때의 고통이다. 그런데 그 고통을 한 번은 넘어서야 하루가 제대로 펼쳐진다. 직장을 다닐 때는 그것이 ‘출근길의 고통’이겠지만, 백수에게는 무엇이 되었든 스스로에게 부여하는 고통이 된다. 그런데 이 고통 회피에 고도로 길들여지게 되면, 하루 자체를 온전히 시작하는 게 쉽지 않다. 물속에 뛰어드는 건 항상 차갑다. 그런데 그 차가움을 지나면, 물속의 온도에 적응되면서 즐겁게 수영을 누릴 수 있다.

인생이란 게 비슷하지 않나 싶다. 나는 전방위적으로 나 자신에게 시스템을 만들어주려고 한다. 시스템은 (하루키의 말마따나) 폭력이 될 때도 있지만, 역시 (규칙적인 운동으로 채워진 하루키의 삶처럼) 축복이 되기도 한다. 백수 생활을 즐기기 위해서라도, 삶을 어떤 궤도로 올려놓을 수 있는 의무들이 있어야 한다.

나는 의무가 삶을 죽이는 게 아니라 살리는 것이라 믿고 있다. 그런 믿음은 ‘백수 생활’을 하면서 더 확신하게 되었던 것이기도 하다. 백수 생활이 3개월이라면, 3개월을 무형의 나태함으로 놓아둘 게 아니라, 유형의 시스템으로 만들어야 한다.

개인적으로 좋아했던 방법 중 하나는 시사 토론 모임이나 독서 스터디 같은 걸 찾아가는 것이었다. 사람들과 토론하고 이야기 나누면서 자극받고 배우는 게 많았고, 그 경험은 이후 살아갈 인생의 힌트를 많이 보여주었다. 사람들을 만나 팟캐스트를 하거나, 뉴스레터를 만들어 의무적으로 글을 쓰는 방법도 좋았다. 공모전 날짜들을 늘어놓고 계속해보다 보면, 몇 번쯤은 당선되기도 했다. 그렇게 하면 몸이 열 개라도 부족하기보다는, 몸이 열 개쯤 될 만큼 인생에 에너지가 생겼다.

백수 생활의 관건은 자기 안의 화학 물질을 관리하고 쾌락 시스템을 제어하며, 레고를 조립하듯이 삶을 건설하고자 하는 의지가 아닐까 싶다. 이는 언제나 일정 정도의 고통이 있지만, 그냥 나태하게 있을 때보다 더 큰 행복을 주었던 듯하다.

핵심은 에너지다. 어떻게 해야 나는 넘쳐나는 에너지로 살 것인가? 삶에서 채워진 에너지의 감각을 느끼게 될 것인가? 그것은 늘 약간의 고통을 감수하는 데서부터 시작된다.

원문: 문화평론가 정지우의 페이스북

이 필자의 다른 글 보기