대학수학능력시험(수능)이 태어난 지 27살이 됐다. 언젠가부터 수능이 끝나면 ‘물수능’이니 ‘불수능’이니 하는 말들이 의례적으로 터져 나왔다. 대학에서 공부할 수 있는 능력을 가늠해 본다는 본래 목표는 사라지고 얼마나 완벽하게 학생들을 줄 세웠느냐를 두고 성패를 따지는 대상으로 전락한 수능의 현주소를 보여주는 풍경이다.

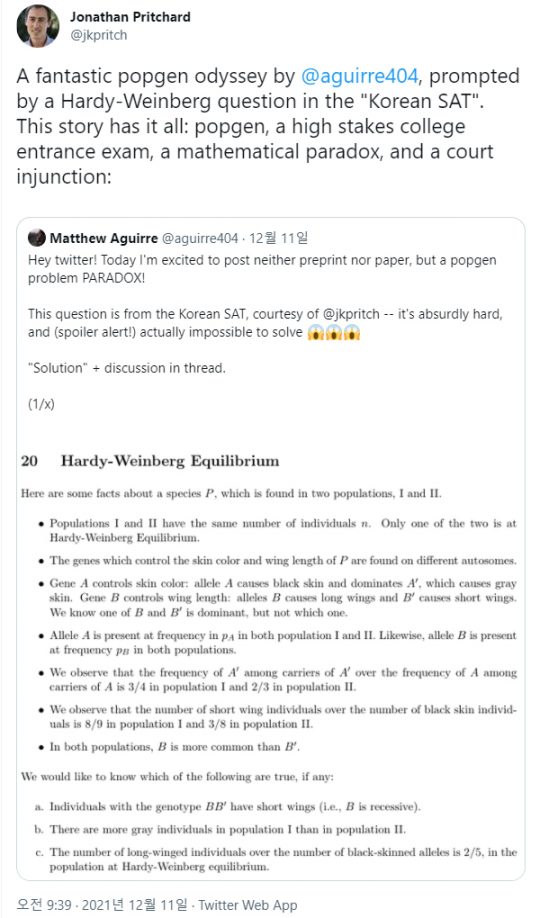

올해 수능에 관한 품평들을 보면 분위기나 결이 여느 해와 크게 다른 것 같다. 출제 오류 논란에 휩싸인 생명과학 20번 문항이 법원 판결을 받는 처지가 되더니, 세계적 석학에게 진지한 목소리로 오류를 지적당하는 신세가 됐다.

2017년부터 2년간 한국교육과정평가원장으로 재직하면서 수능 업무를 총괄한 경험이 있는 성기선 카톨릭대 교수는 《경향신문》과의 인터뷰에서 이렇게 말했다.

수능의 수명은 이제 다했죠. 교과 중심으로 풀 수 있는 수능을 넘어섰어요.

수능은 수험생들의 대학입학 여부를 가르는 주요 ‘룰’이다. 출제 오류나 법원 처분 대상에 올랐다는 사실 자체가 ‘룰’로서의 위신에 치명타를 가하는 요소가 아닐 수 없다. 그렇다고 오류 하나 없는 교과형 수능 문항으로 ‘룰’로서의 완벽성을 실현할 수 있을까. 나는 그럴 수 없다고 본다.

나도 성 교수처럼 수능 종말론에 동의한다. 그리고 수능 폐지론을 주장하고 싶다. 종말이나 폐지에 관한 한 우리는 그 시기를 아무리 빨리 앞당겨 실시해도 지나치지 않다.

룰은 아무리 잘 만들어도 완벽할 수 없다. 수능은 더욱 그렇다. 현재의 수능은 선별, 배제, 탈락 같은 변별 기능을 유지하는 것이 핵심이며, 이런 시험에서는 문제 풀이에 최적화한 소수의 상위권 학생들만이 주로 이익을 챙긴다. 나머지 대다수 학생은 이들의 들러리나 배경 구실에 머문다.

그런데도 우리는 이 거대한 시험 이벤트를 전 국가적인 차원에서 조직적으로 치밀하게 준비해 실행한다. 수능 시험 결과가 모든 학생의 인생을 좌우하는 것인 것처럼 선동하면서 말이다. 구조적으로 수능 패배자가 될 수밖에 없는 학생들은 이런 생각을 강요받는다.

내 노력이 부족했어.

성 교수의 말마따나 “거시적으로 보면 (수능처럼-글쓴이) 이렇게 불공정한 평가는 없다”. “할아버지 때부터의 경제력, 엄마의 정보력, 교육열, 유전인자, 학교에 가기 전까지 보인 초기 사회화 과정 등 학습 능력의 대부분은 이미 학령 전에 결정돼 나”오고 그 차이가 “학교를 다녀도 좁혀지지 않고 쭉 벌어지”는 상황에서 수능 시험 한 방으로 인생이 결정되(리라고 믿)는 것만큼 불합리하고 불공정한 일이 있을까.

얼마 전 독립연구자 박동섭이 쓴 『동사로 살다』(빨간소금, 2021)를 읽다가 농구의 ‘24초 룰’을 화제로 한 긴 대화문 꼭지를 재미있게 읽었다. 24초 룰은 공을 가진 팀이 24초 안에 무조건 골대나 그 근처로 공을 날리는 슛을 해야 한다는 규칙이다.

농구는 1891년에 발명됐고, 1898년 미국에서 처음으로 프로농구가 출범했다고 한다. 24초 룰은 1954년 어느 프로농구팀 구단주가 제안해 경기에 적용되기 시작했다. 그사이 미국 프로농구는, 전반전에서 이긴 팀이 후반전에도 이기는 경기를 유지하려고 공을 드리블만 하면서 시간을 보내는 이른바 ‘침대 농구’의 늪에 빠졌다.

선수나 감독이나 구단주들은 경기가 재미도 없고 의미도 없을 것이라는 점을 깊이 생각하지 않은 채 각자 최선을 다해 달렸다. 특히 선수들은 “진짜 문제는 룰에 있는데 그것도 모르고” 각자의 노력 부족을 자책했다. 참으로 우스운 일이다.

교육의 이름으로 비교육을 행하는 것만큼 비교육적인 일은 없을 것이다. 수능 시험으로 우리가 만들어 내려는 인간상이나, 그들이 살아갈 사회상이 무엇일지 근원적으로 생각해 보아야 할 때다.

원문: 정은균의 브런치

함께 보면 좋은 글