습기로 끈적한 장판 바닥, 무거운 공기 속. 회전하는 선풍기를 따라가다 아-하면 아——하는 소리가 난다. 이 기괴한 놀이에 심취하기 시작할 즈음, 엄마는 둥근 접시를 내왔다.

설탕 좀 더 뿌려줘.

어휴, 하는 소리도 잠시. 이내 설탕이 수북이 담긴 숟가락이 다가와 토마토를 적신다. 너무 차갑고 미끄덩한 식감에 입에 넣자마자 단맛을 쪽쪽 빨아 뱉고, 다시 입으로 넣는 몇 번의 호들갑을 떨고 나면 비로소 대미를 장식해야 할 순간이 온다.

단 한 방울도 놓칠 수 없다. 이때만을 위해 달지 않은 순간도 참아왔다. 토마토 씨가 잔뜩 벤 설탕 국물 앞에서 한 방울이라도 흐를까, 마지막 한 방울까지 입안에 무사히 털어 넣었다. 그렇게 한여름의 순간을 보내고 나면 어느새 무더운 여름이 지나갔다.

열대 과일이 올라간 빙수, 물 건너온 아이스크림, 젤리, 디저트…. 요즘이야 맛있는 여름 간식이 널렸지만, 어릴 적 이맘때 우리 엄마가 준 간식이라고는(사실 그냥 우리 엄마 간식이었던 듯) 토마토, 옥수수, 찐 감자, 수박이나 자두 정도였다. 가끔 길쭉한 플라스틱 통에 주스와 과일을 넣고 얼린 형형색색의 ‘하드’를 먹는 그 날은 소위 ‘엄마의 계 탄 날’이 아닌가 싶었다.

하지만 뭐니 뭐니 해도 설탕을 뿌린 토마토는 정말이지 우주 최고의 간식이었다. 우리 엄마는 토마토를 입에 넣자마자, 달달하다는 둥 짭지름하다는 둥, 시큼하다는 둥 여하간 표현을 다양하게도 하셨다. 고작 소금 뿌린 토마토를 두고 말이다(엄마는 소금을 뿌려 드셨다).

그러다 토마토에 설탕을 넣으면 토마토 고유의 영양성분이 파괴된다는 호환 마마보다 무서운 이야길 들은 다음부터 간식으로 설탕 토마토를 보기 어려워졌다. 그렇게 나도 토마토와 멀어졌다.

어느 날인가부터 밥상 위에 내 기억 속에 존재하는 ‘빨갛고 동그란 토마토’가 아닌 토마토소스나 케첩, 주스, 통조림, 심지어 아이스크림까지 다양한 형태의 토마토(?)가 오르기 시작했다. 달달한 설탕 토마토 국물의 추억을 잊었다 깨닫기도 전에 난 이미 토마토 ‘맛’에 익숙해져 있었다. 그 사이 토마토를 두고 과일이냐, 채소냐로 언쟁을 벌이는 게 예삿일이던 시절도 있던 것 같다.

여하간 토마토와 당류의 상관관계 때문인지, 여름 간식의 대명사였던 설탕 뿌린 토마토는 우리네 밥상에서 서서히 자취를 감추기 시작했다. 급기야 여름마다 토마토 찬양을 하는 내게 무슨 (토마토) 소스를 먹길래 그렇게 맛있다고 호들갑이냐고 묻는 지인이 늘기 시작했다. 이러다 토마토가 무형의 액체나 무슨 향쯤으로만 각인되어, 끝내는 아이들이 토마토와 케첩을 구분하지 못하는 지경에 이르는 것이 아닌지 걱정이다.

그도 그럴 것이 영국의 셰프인 제이미 올리버가 진행한 리얼리티 다큐멘터리 <스쿨 디너(Jamie’s School Dinner, 2005)>를 보면 어느 오지라퍼의 괜한 걱정이라고만 치부하긴 어렵다. 아이들이 평소에 즐겨 먹는 가공품(케첩, 프렌치프라이, 코울슬로, 과일향 우유 등)과 그 원재료인 토마토, 감자, 옥수수 등의 채소를 매칭해보라는 요청에 대부분이 난감해하며, 끝내는 몇몇이 오답을 외치는 장면을 보면 말이다.

비단 토마토만이 아니다. 딸기‘향’ 우유, 멜론‘맛’ 아이스크림, 오렌지‘맛’ 주스 등 합성착향료로 색과 맛을 내고, 농축 과정에서 다 빠져버린 영양소를 인위적으로 주입한 일종의 ‘ooo 맛’과 ‘ooo 향’을 즐기고 있는 건 아닌지 생각해볼 문제다.

그렇게 나의 역사 속으로 사라졌을(?) 뻔한 토마토와 재회하게 된 계기가 있다. 5년 전에 일어난 일명 ‘토마토 사태’때문인데, 당시 나는 공동체지원농업(Community Supported Agriculture)이라 불리는 제철 농산물 꾸러미 사업을 담당하고 있었다. 25주간 농산물이 쉬지 않고 꾸려(?)지는데, 토마토가 한창인 이때가 문제였다.

토마토를 ‘따도 따도 또 난다’는 생산자와 ‘먹고 먹어도 쌓인다’는 소비자 사이에 끼어 적잖이 애를 먹었다. 6월부터 8월까지 거의 매주 그랬으니 양측 모두 그럴 만했다. 결국엔 많지만 이렇게라도 즐기시라는 마음을 담아 지지고, 볶고, 짜고, 으깨고, 끓이는 등 국적 불문의 각양각색 레시피를 상자 안에 넣기 시작했다.

제때 나는 걸 제때 먹으면 굳이 지지고 볶고 할 것도 없어요. 많이 난다는 건, 그만큼 맛있을 때라는 거지요. 영양소가 오를 대로 오른 토마토 한 알이면 이 더운 여름도 거뜬히 날 텐데….

한여름 토마토의 맛을 알아서일까, 왜인지 그 말씀의 의미를 알 것 같았다. 그 사이 끌어모으다 못해 영혼까지 갈아 넣은 레시피는 바닥이 났다. 자포자기하는 심정으로 몇 줄의 메시지를 적어 보냈다.

설탕을 뿌려 드세요. 아이에게도 주시고요. 설탕을 넣으면 영양소가 파괴된다지만, 추억으로 먹으면 없던 영양소도 생길 거예요. 아니면 소금을 살짝 뿌려 드셔 보세요. 저희 엄마는 그게 제일 맛있다고 하네요.

설탕 토마토의 맛을 기억했던 걸까. 연일 쌓여만 가는 토마토 때문에 한동안 퉁명했던 소비자의 반응이 그 어느 때보다 좋았다.

토마토‘맛’ 대신 진짜 토마토를

글로 배우고, 내 멋대로 옮겨 적은 토마토 요리 백과

- 썩둑 썬 토마토에 양파와 부추, 그리고 매콤한 고추장 소스를 살짝 넣어 비비면 여름에 어울리는 김치 같은 느낌이다. 더 맛있는 건 쫄면이나 비빔면에 넣어 먹는 거다. 콩국수에도 넣어 먹으면 밍밍한 맛 속에서 ‘재미’를 느낄 수 있다.

- 볶음 요리를 할 때 팬 한쪽에 토마토를 조심조심 익혀 굽거나, 재료와 함께 볶아내면 고급진(?) 맛이 난다. 열을 가한 토마토는 음미할수록 달고, 짜고, 신맛이 더 잘 느껴진다. MSG의 원료인 ‘글루탐산’이 토마토에 들어있기 때문이란다. 그래서 카레에 넣으면 카레가 더 맛있어진다.

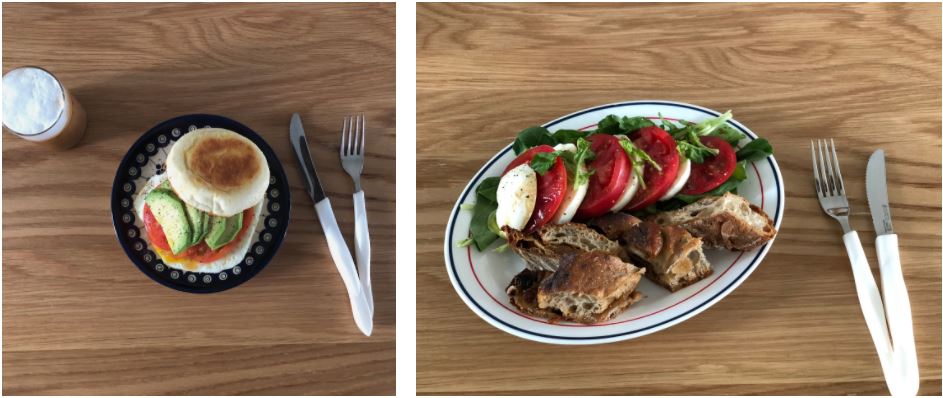

- 토마토는 올리브유와 단짝이다. 소금과 후추, 허브 가루, 토마토에 올리브유를 넣어 설설 비비면 최고의 와인 안주가 된다.

- 껍질을 벗긴 미끄덩한 토마토에 단식초(발사믹도 가능)를 끼얹어 냉장고에 하루 정도 두면 이름도 있어 보이고 시간도 많이 들인 것 같은 토마토 마리네이드가 완성된다. 시큼하고 시원한 것이 여름 간식으로 딱이다. 술안주로도 최고다.

- 올리브유에 맞서는 또 다른 단짝, 바질과 루꼴라. 잎을 손으로 찢어 토마토와 곁들여 먹으면 이탈리안 레스토랑에 온 기분을 느낄 수 있다. 마치 토마토 쌈을 싸 먹듯.

- 더운 여름, 우리의 삼계탕처럼 유럽의 보양식st.로 애호박, 양파 등 여름 채소를 잔뜩 넣어 볶다가 토마토를 넣어 뭉근히 끓인다. 여기에 고기를 넣으면 헝가리에 가지 않아도 굴라쉬를 즐길 수 있다. 해장에 딱이다.

- 채소와 토마토를 넣어 끓이다가 잘잘한 고기를 넣어 졸이면 볼로네즈 소스가 된다. 미트볼을 넣어 굴려도 좋다. 여기에 달걀 몇 개를 깨 넣으면 에그인헬(샥슈카) 완성.

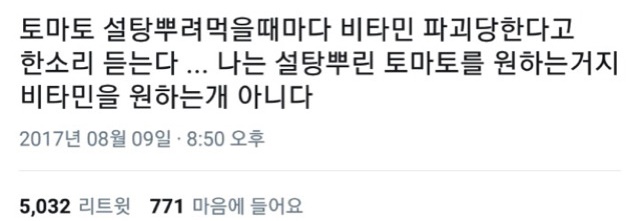

- 특별한 아침을 먹고 싶을 때 ‘토달토달(토마토달걀토마토달걀토마토달걀…토마달..갸…ㄹ)’ 을 먹으면 우리 집이 호텔이다.

- 살짝 데쳐서 껍질을 벗기고 이맘때 나는 채소와 과일을 모아 윙 갈아 마셔도 좋다. 남편에게 넣지도 않은 꿀을 잔뜩 넣었다는 뻥치는 재미는 덤이다. ‘역시 꿀을 넣어 달달하다’는 말을 듣는 재미. 낄낄.

- 사실 토마토가 토마토마한 이 여름엔 그냥 먹는 게 최고다. 추억을 즐기려면 설탕도 좋고, 소금을 살짝 뿌려 먹으면 토마토의 갖가지 맛을 골고루 느낄 수 있다. (Feat. 선풍기)

여하튼 토마토 사태 이후로 잊고 살던 토마토를 찾았다. 여러 조리법이 있지만, 사실은 요리를 하다가 한 조각 집어 후딱 입에 넣는 토마토가 제일 맛있다.

지지고 볶아도 맛있고, 그냥 먹어도 맛있는 여름 토마토. 부디 이 여름의 맛이 세대와 밥상의 장벽을 넘어 쭈욱 이어지길.

원문: 오가닉씨의 브런치

이 필자의 다른 글