지금껏 살아오면서 특정 브랜드에 푹 빠지거나 그들에게 감동해본 경험이 아주 드물지만 몇 번 있었다. 그중 하나는 스위스 브랜드 프라이탁(FREITAG)이다.

13년 전 즈음 이 브랜드에 대한 스토리를 회사 동료에게 듣고 바로 매료되었다. 두 형제가 만든 브랜드, 친환경, 유럽을 돌아다니는 트럭 타프천을 활용, 같은 디자인의 제품의 단 한 개도 없다는 것, 자동차 운전 벨트를 가방의 끈으로 사용. 리사이클, 업사이클. 이런 얘기를 듣고 정말 멋지다고 생각했다. 당시에는 업사이클링이란 개념조차 생소했기에 이들의 스토리에 더 매료되었던 것 같다.

당연히 국내에선 살 곳이 없었다. 그해 여름 베를린으로 여행 가면서 처음으로 프라이탁 제품을 구매했다. 오랜 기간 사용하면서 그 유니크함과 튼튼한 내구성에 매료되어(그러는 동안 프라이탁도 국내에 판매를 시작했고) 지금은 가방만 6개 정도 된다. 파우치와 액세서리를 포함하면 10개가 넘는 프라이탁 제품을 보유하고 있다. 자타공인 프라이탁 헤비 유저이자 자칭 브랜드 전도사가 되었음은 물론이다.

운 좋게 프라이탁 창업자 중 한 분을 직접 만나 대화도 나누고, 그분 앞에서 회사 소개도 하고, 내 프라이탁 가방에 친필 사인을 받기도 했다.

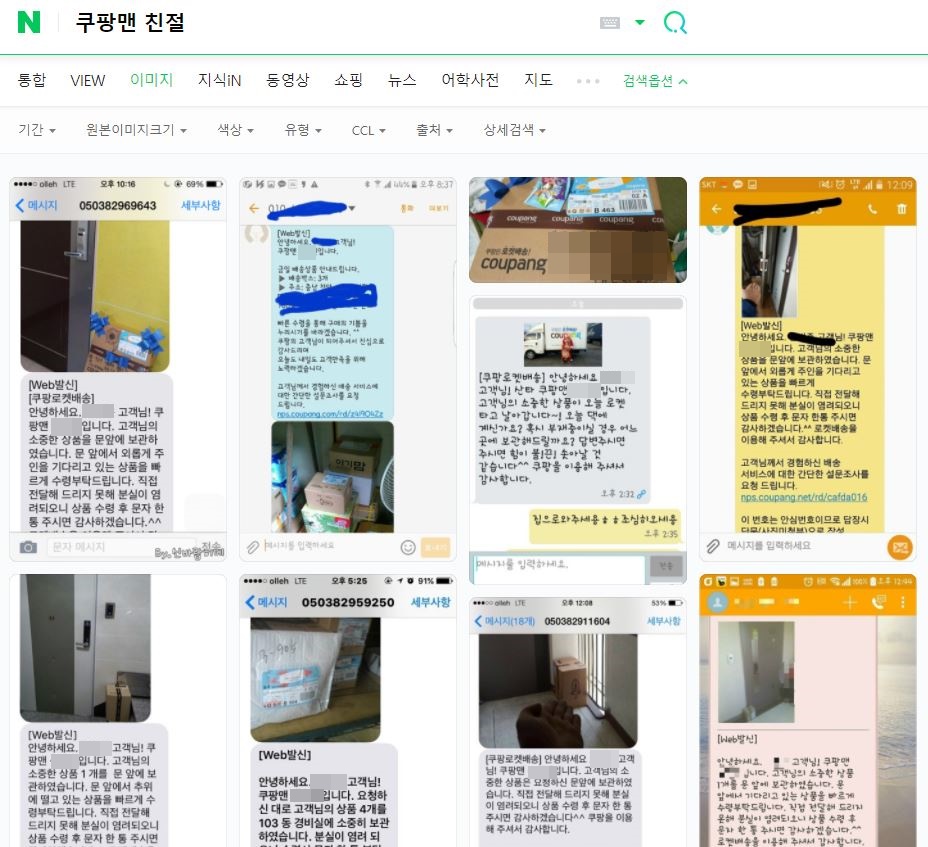

또 하나 기억에 오래 남는 브랜드는 쿠팡맨이다. 쿠팡 아니고 ‘쿠팡맨’이다. 오해 없길 바란다. 지금은 흔한 일이 되었지만 배송 전 몇 시에 방문할 예정이고 어디에 물건을 놓기를 원하는지, 물건 도착 후 혹시 아기가 있다면 벨을 누르지 않기를 원하는지 등을 먼저 물어보는 것은 당시 쿠팡맨이 유일무이했다. 배송 완료된 사진을 직접 찍어 보내주는 것들이 많은 사람들에게 꽤나 인상적이고 세심한 감동으로 다가왔던 것 같다.

이 감동은 구매할 제품이 최저가가 아니더라도 자연스럽게 쿠팡을 사용하는 것으로 이어졌다. 나도 모르게 친절함을 한 번 더 느끼고 싶어 그들을 기다리는 경험에까지 이르렀다. 즉 이것이 커머스에서 가장 중요한 부분인 가격 민감도마저 무너뜨린 것이다.

한 번은 더운 여름날 배송하는 쿠팡맨에게 조금이나마 도움이 되고 싶어 차가운 탄산수를 한 병 건네드린 적도 있다. 배려심이라곤 별로 없는 나를, 무엇이 이렇게 만들었을까.

브랜딩은 브랜드의 팬을 만드는 모든 활동

개인적으로 브랜딩은 그 브랜드의 팬을 만드는 ‘모든’ 활동이라 생각한다. 그렇다면 위의 두 브랜드에게 난 완벽하게 브랜딩 당하고(?) 말았다. 누가 시키지 않아도 엄청난 자발적 바이럴을 유도했다.

거의 브랜드 엠버서더 수준이었다. 나에게 설득당해 프라이탁을 처음 구매한 지인이 주변에 4명 이상이었고, 쿠팡맨에 대한 감동을 개인 소셜 계정에 몇 번이나 올린 적도 있었다. 당시 주변 사람들에게 “쿠팡 써요? 쿠팡맨 알아요?”라는 화두를 던지고 내 경험을 조목조목 얘기해서 쿠팡맨을 경험해보게끔 했음은 물론이다.

시장에선 대부분 브랜딩이 마케팅의 한 부분이라 생각한다. 그래서 보통 마케팅 조직 내에서 퍼포먼스 마케터, 콘텐츠 마케터, 브랜드 마케터 등으로 분류하고 있지 않은가. 하지만 위의 경험들로 보았을 때 과연 브랜딩이란 것이 마케팅의 용어 중 하나로 불리는 것이 맞는 것인지 생각해보지 않을 수 없다.

과연 이것을 마케팅의 영역이라고만 볼 수 있을까? 사람들에게 최종적으로 제품을 사게 하는 모든 행위가 마케팅이라고 정의한다면 모르겠지만, 일반적으로 우리가 아는 마케팅의 역할로 보면 내가 경험한 사례는 그들의 기획에서 나온 작품(?)은 아니었을 것이다. 프라이탁은 이전 어떤 브랜드에서도 찾아볼 수 없었던 그들의 창업 스토리이자 제품 철학이었고 쿠팡맨의 경우에도 과거 택배기사님에서는 단 한 번도 경험해보지 못했던 그들의 세밀한 친절이었다.

그것은 소비자가 경험하는 모든 접점에서 이루어질 수 있다. 결국 브랜딩은 마케팅의 영역을 넘어 소비자가 브랜드를 직간접적으로 경험하는 다양한 접점에서 만들어진다. 한 예로 미국의 온라인 신발 유통회사 자포스는 차별화된 그들만의 CS(고객 응대)로 굉장히 유명하지 않았나. 그러니 브랜딩을 마케팅 용어 중 하나로만 보지 않았으면 좋겠다. (그래서 개인적으로 브랜드 마케터라는 표현을 그리 좋아하진 않는다)

한편으로 기업에서 브랜딩을 하는 사람들은 마케팅 사이드(혹은 디자인 사이드)에서만 머물지 않았으면 좋겠다. 브랜드가 고객과 만나는 접점들을 돌아보고, 가장 차별화된 인상을 심어 줄 수 있는 경험을 찾아내고, 없다면 새롭게 설계해서 어떻게 알리고 또 보여줄 수 있을지 고민해 봐야 한다.

그 영역이 기술 영역이든, UX 디자인 영역이든, CS나 프라이탁 같듲 창업 스토리 혹은 철학이건 간에 말이다.

원문: 전우성의 브런치

함께 보면 좋은 글