브랜딩 하면 떠오르는 브랜드는 많다. 스타벅스, 애플, 발뮤다, 무인양품 등 해외 유명 브랜드를 보면 기업가치는 물론이고, 해당 브랜드를 말하면 떠올리는 브랜딩 이미지가 대부분 비슷할 만큼 브랜딩에 성공한 회사라는 생각이 강하게 든다.

이런 해외 유명 브랜드를 보면서 우리나라에는 왜 브랜딩 잘하는 회사가 드물까? 싶었는데, 그만큼 고도 성장기 동안 브랜딩이라는 것을 만들 만큼 여유가 없었고 숨 돌릴 틈 없이 달려온 반증이 아닐까 싶다. 그래도 2000년대 이후 제대로 된 브랜딩이라는 걸 하는 회사들이 나오기 시작했다.

2000년대에는 현대카드, 빙그레 2010년대에는 카카오, 배달의민족 정도가 브랜드 잘한다고 소문난 회사가 아닐까 하는 생각이 들었다. 특히 브랜딩과 별로 상관없어 보이는 금융회사가 브랜딩에 20년 가까이 투자해 온 이유가 궁금했는데, 최근 오픈한 6개 영상을 통해 해소되었다.

오히려 대중 B2C 비즈니스를 하는 기업들의 브랜딩 이야기를 듣다 보면 사례 중심으로 성공한 무용담을 늘어놓기 바쁜데, 이런 사례집의 나열은 진짜 브랜딩을 하고 싶은 사람들의 본질적인 궁금증을 해소해주기 어렵다. 그래서 브랜딩과는 상관없어 보이는 금융회사 CEO가 말하는 브랜드의 본질적 접근에 대해 나의 생각과 함께 정리할 기회가 있으면 좋겠다고 생각해 글로 남긴다.

브랜딩이란

브랜딩에 대해서 이야기하려면, 깊게 파고들기 전에 한 번 정리하고 갈 것이 있다. 바로 영업, 마케팅, 브랜딩의 혼용에 대한 문제다. SNS에서 신박하다 싶으면 우리는 보통 마케팅 잘한다고 한다. 시장에서 핫하면 마케팅 미쳤다고 한다. 마케팅이 상품&서비스 판매에 관한 관점을 모두 포괄한다고 보기 때문에 마케팅으로 묶이는 경우가 있는데, 엄연히 영업/마케팅/브랜딩은 다르다.

영업은 물건을 직접 파는 기능을 말하고 단기적이며 실천적이다. 영업 잘한다는 것은 있는 것을 잘 팔면 된다. 많이 팔면 되고, 목표 매출을 달성하면 되는 것이다. 현장에서 결정되는 수많은 변수를 컨트롤해야 하기에 영업이 원칙 세우기 힘들다.

마케팅은 상품을 개발하고 가격을 책정하고, 판촉을 기획하는 일이다. 영업이 가장 전면에서 고객을 만난다면, 마케팅은 가장 후단에서 고객을 만난다. 어떤 상품을 개발해야 할지 대수의 고객을 분석하고, 회사에서 부여되는 ROI를 기준으로 가격을 책정한다. 또한 전체가 아닌 최대 다수를 위한 효율을 높이기 위한 판촉을 기획한다.

마케팅 ≠ 브랜딩

브랜딩은 기업과 상품이 갖고 있는 페르소나를 만들어가는 과정이다. 마케팅과는 다르다. 그래서 브랜딩 못함에도 장사가 잘되는 회사도 많다. 또 브랜딩은 잘해놓고 돈 못 버는 회사도 많다. 분명 브랜딩이라는 것은 마케팅의 한 줄기인데, 같지 않고 다르다.

기업과 상품이 가진 페르소나라는 것은 다양하게 발현될 수 있는데, 발뮤다의 페르소나는 자연, 미니멀리즘을 추구하는 소비자일 것이고, 애플의 페르소나는 사용자 경험에 최적화된 스마트폰 유저일 것이며, 나이키의 페르소나는 자기 자신에 집중하는 당당한 인격이 될 것이다.

이런 페르소나는 그 기업이 상품을 통해 전달하고자 하는 철학, 존재 이유, 방향성을 꾸준히 어필해오며 만들어가는 것이기 때문에, 1분기 실적에 좌우되거나, 1년 실적에 휘둘리지 않는다. 가화만사성이라고 가훈을 지은 집에서 아들이 1학기 중간고사 망쳤다고 매를 들지 않는 것처럼.

브랜딩은 수식어, 미사여구가 아니다

돌아오면, 이런 브랜딩이라는 것은 마케팅을 할 수 있는 기업의 기저에 깔린 정신 같은 것이다. 그래서 브랜딩은 쉽게 변하지 않고, 화려하게 포장하는 수식어 미사여구가 아니다.

브랜딩 = 페르소나 매니지먼트

앞에서 간단히 언급했지만, 브랜딩은 이러한 페르소나를 만들고 관리하는 과정들이다. 브랜딩을 위한 단어를 뽑는 과정은 기업과 상품의 특질을 담아낼수록 좋은 브랜딩 단어가 된다. 그래서 많은 기업이 브랜딩을 할 때 욕심을 부린다.

회사가 커질수록 이들은 신뢰, 편의, 안정이라는 단어를 좇기 바쁘다. 이에 더해 친사회적이어야 하고, 미래지향적이면서 혁신적이어야 한다. 다 하고 싶은 것이다. 이노베이션이 유행한다 싶으면 이노베이션, 파격 이런 단어들을 몽땅 때려 넣는다.

그래서 사실 한국의 많은 대기업을 보면 푸른 배경에 5G, 4차 산업혁명, 클라우드, 데이터를 상징하는 아이콘을 띄워놓고 최첨단의 회사에서 고객 만족을 위해 노력한다고 말하는데, 과연 이 회사는 무엇을 하는 회사인가? 라고 생각한 적이 한두 번이 아니다. 이런 실패는 다 넣으려다가 단 한 가지도 전달하지 못했다는 것을 반증하는 것이다.

자기만의 단어, 페르소나를 찾는 것

현대카드에서는 이런 단어, 페르소나 찾는 과정을 어떻게 수행할까? 일단 단어를 모두 모은다. 단어를 모으는 과정은 위에서 밝힌 것처럼 매우 신나고 재밌다. 우리회사에 적용할 수 있는 긍정적인 것들을 모으는 과정이니까

그러나 중요한 것은 진짜 회사가 말하고 싶은 걸 더하고, 회사 방향의 선명성을 해치는 모호한 단어들을 빼고, 아쉽지만 메시지 중복이 되는 단어들을 제거하는 등의 과정을 거치는 것이다. 매우 지루하고 기나긴 고통의 시간을 버텨내는 과정이다. 이 과정에서 간과해서는 안 될 것이 ‘도구적인 언어’를 골라서는 안 된다는 것이다.

파격은 도구이지, 그 자체가 회사일 수는 없다. 파격이라는 단어는 어떤 가치를 창출하기 위한 도구적 행위이다. 그런데, 그런 행위가 좋다고 ‘파격 자체가 우리 회사의 모토야’ ‘이노베이션이 우리 회사의 모토야’ 하는 것은 주객이 전도된 브랜딩이다. 따라서 단어를 찾을 때는 도구적인 단어를 피해 나만의 단어를 찾아야 한다.

브랜딩의 확장과 페르소나의 통일

단어를 찾는 과정이 끝나고 정말 우리에게 맞는 단어만 남는다면 발견되는 것이 있다. 단어 그 자체다. 단어는 가장 개념적인 도구이기 때문에 적은 수로도 그 확장을 만들어 낼 수 있는 좋은 재료가 된다. 좋은 단어만 덩그러니 존재하는 것이 아니라 단어를 더 확장하고 풀어주는 작업이 시작되는 것이다.

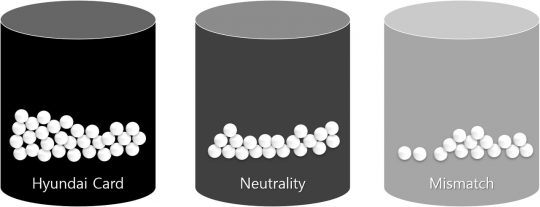

현대카드에서 이전에 시행했던 작업 중에는 그해에 발표되는 모든 곡을 분류해서 A그룹은 현대카드와 굉장히 매칭되는 것, B는 중립적인 곡, C는 우리 행사 또는 광고에서 쓰여선 안 되는 곡을 분류했었다.

또, 음악이 아닌 것 중에서도 어떤 디자인이 현대카드와 맞는 것, 어떤 것은 맞지 않는 것인지 그때그때 나눠나가기도 했다. 이는 단어뿐 아니라 단어로부터 만들어진 개념적인 것을 음악, 디자인에서도 매칭되는 걸 찾아 만들어가면서 선명성을 더욱 강화하는 것이다.

그리고 이런 확장에 더불어 진행되는 것은 ‘싱크로나이제이션’이다. 개념, 직위, 정체성, 브랜딩에 맞는 행동을 하는 것이다. 이런 싱크로나이제이션은 100군데 300군데에서 벌어진다. 간단히 예를 들어 회사가 정직하다는 이야기를 TV광고에서만 하는 게 아니다. 홈쇼핑, 팜플렛, 콜센터의 말투에서도 싱크로나이제이션은 해야 한다는 것이다.

현대카드가 브랜딩을 잘한다고 일컬어지는 건 ‘현대카드가 한국에서 제일 창의적인 게 아니라, 싱크로나이제이션을 가장 강하게 하는 회사’이기 때문이다. 반면 매우 파격적이고 참신한 것으로 말해놓고, 갑자기 우리는 대한민국을 대표하는 회사라고 말하는 것처럼 브랜드에서의 싱크로나이제이션에 실패하는 회사들이 나올 수밖에 없는 이유기도 하다.

그래서 브랜드에서 차지하는 비중이 크리에이티비티가 40%라고 보면, 싱크로나이제이션은 60%나 그 이상일 수 있다고 보는 것이다.

전술했듯이 이런 싱크로나이제이션은 전사적으로 적용되어야 하는 부분이다. 영업부서의 소구점, 마케팅, 가격정책으로, 콜센터의 스크립트, 팜플렛, 앱에 나가는 문구, 포탈에 검색하면 나오는 결과물들까지 모두 싱크로나이제이션을 해야 한다는 것은 매우 힘든 일이다.

브랜딩 잘한다는 회사들은 싱크로나이제이션의 매니지먼트가 집중화된다. 하나의 조직에서 전사의 그런 포인트를 싱크로나이제이션하는 작업을 거친다. 전반적으로 감독하다 보면 실행도 늦어지고 깐깐해지면서 불만이 터져 나올 수도 있다. 그래서 이렇게 종합적으로 맞추는 노력이 많이 들고, 굉장히 고통스럽고 지루한 작업이 된다.

원문: 글쓰는 워커비의 브런치

함께 보면 좋은 글