언젠가 가죽공방 원데이 클래스에 간 적 있다. 카드 지갑, 필통, 키링 등 단 몇 시간 안에 결과물을 낼 수 있는 짧은 수업 중 하나를 고를 수 있다. 그중 난 필통 만들기를 택했다. 재단된 가죽에 구멍을 내고, 실로 꿰맨 후 똑딱이 버튼을 박는 것으로 마무리하는 단순한 작업. 2–3시간 만에 제법 모양을 갖춘 핸드 메이드 필통을 완성해 냈다. 세상에서 단 하나뿐인 내 필통이 탄생했다. (자세히 보면 바느질 상태는 삐뚤빼뚤하지만) 생애 최초 가죽 공예 작품(?)을 품에 안고 집으로 돌아가며 생각했다.

어느 하나 쉬운 게 없구나. 그냥 뚝딱 완성되는 건 없구나.

뭐든 직접 해보지 않으면 알 수 없다. 손바닥만 한 가죽 필통을 하나 만드는데도 가죽을 고르고, 자르고, 다듬고, 구멍을 내고, 꿰매고, 버튼을 박는 복잡한 과정이 날 기다렸다. 쉽지 않겠다 가늠만 했지 이토록 번잡한 과정이 있는 줄 몰랐다. 하루에도 몇 번씩 여닫으면서도 이런 수고가 쌓여야 하나의 필통이 탄생하는지 직접 ‘경험’하고서야 알았다.

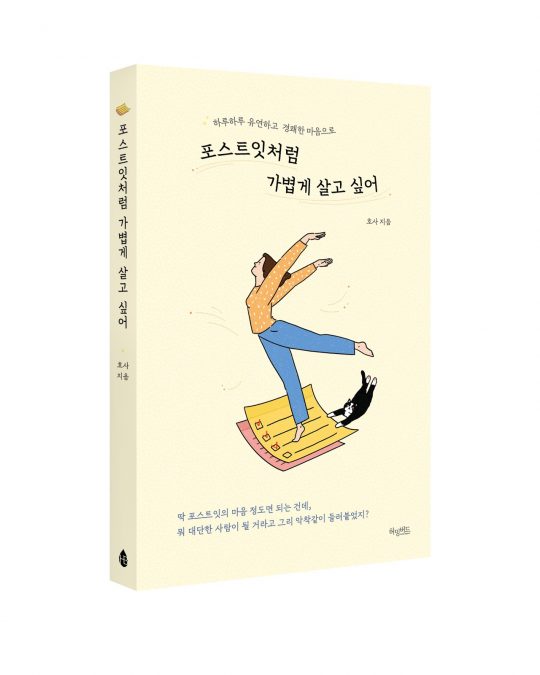

본격적으로 글을 쓰기 시작하고 또 책을 낸 후 여러 이야기를 듣는다. 내 글과 책에 대한 다양한 사람들의 의견이 쏟아진다. 쉽게 지나치는 일상 속에서 글감을 캐치하는 게 놀라웠다는 말. 아는 언니가 건네는 조언 같아 위로됐다는 말. 비슷한 고민을 안고 있었는데 긍정적으로 문제를 바라보게 됐다는 말. 그 따뜻하고도 따끔한 말이 에너지 드링크가 되고, 채찍이 되어 다시 글을 쓰게 된다.

여러 후기 중 짬짜면처럼 기분을 한 그릇에 담기게 하는 말이 있다. ‘쉽게 읽힌다’ 이 말을 들으면 기분이 짜장면처럼 달콤하면서도 짬뽕처럼 맵싸한 상태가 된다. 처음 들었을 때는 기분이 좋았다. 애초에 내가 의도하는 바였으니까. 태생이 배움의 깊이가 얕고 가벼운 사람이라 어렵게 쓰려고 해도 그럴 능력이 없다. 그러니 내 의도가 있는 그대로 읽는 사람들에게 술술 전달되길 바랐다. 의도는 적중했다. 내가 쏜 화살이 과녁 한가운데에 꽂혔다. 내가 처음 활시위를 당길 때 조준했던 그 위치에 딱!

사람의 생각은 각기 다르다. 그러니 짜장면처럼 달달한 후기만 있는 건 아니다. 불짬뽕처럼 톡 쏘는 매운맛을 느끼게 하는 포인트는 바로 이거다. ‘쉽게 읽힌다’라는 문장 뒤에 이어지는 덧말. ‘쉽게 읽히는 걸 보니 일기처럼 쉽게 썼나 보네’라는 말이다. 내가 했던 고민과 노력의 시간들을 지우개로 박박 지우는 기분이었다. 생각해 봤다. 난 정말 쉽게 썼을까?

맹세하건대 술술 읽힌다고 쉽게 쓰진 않았다. 편하게 쓰진 않았다. 아니 쉽게 읽히도록 조금 더 신경 썼다. 한자 표현으로 간결하게 쓸 수 있는 단어를 걸러냈다. 대신 그 자리에 일상 속에서 흔히 쓰는 쉬운 단어와 누구나 온몸으로 느낄 수 있는 표현을 집어넣었다. 읽는 사람의 입장에서 이해하기 쉽도록 세심하게 단어를 골라 문장을 만들었다. 이렇게 알록달록한 내 노력이 ‘쉽다’는 그 까만색 단어로 뒤덮이는 거 같아 서운했다. 솔직히.

불짬뽕 맛 코멘트를 보고 들을 때면 생각한다. 하나의 결과물을 내기까지 과정에서 쏟은 피, 땀, 눈물이 ‘악마의 편집’을 당한다면 이런 기분이었겠구나. 나도 누군가가 낸 눈에 보이는 결과만 보고 과정에서 쏟아부었을 노력을 서둘러 판단하진 않았을까? 내가 뱉었던 말, 행동들을 천천히 돌이켜 봤다. 나에게도 분명 그런 무지의 순간들이 있었다.

별점 버튼을 누르는 건 채 1초도 안 걸린다. 하지만 책 한 권을 쓰기 위해서는 별점 버튼을 누르는 수천수만 배의 시간이 필요하다. 하다못해 A4 한 장 반도 안 될 ‘이 글’도 쓰는데 두 시간이 넘게 걸린다.

평가하는 건 쉽지만, 만드는 건 쉽지 않다. 그러니 누군가의 결과물을 함부로 속단하지 말자. 겉으로 드러나는 것만 보고 그게 전체인 양 지레짐작하지 말자. 직접 하기 전까진 전부를 알 순 없으니 함부로 결론 내리지 말자. 무지함을 무기 삼아 무례한 짓을 하지 말자. 그래서 오늘도 섣부른 마음을 단단히 다잡는다.

원문: 호사의 브런치

이 필자의 다른 글