얼마 전 동아닷컴에서 아주 흥미로운 기사를 냈다. 모두 알고는 있었지만 귀찮으니까 딱히 문제 삼지도 않는, 바로 은행 앱 문제였다.

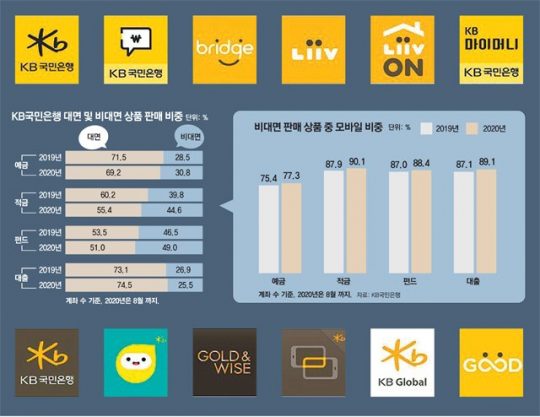

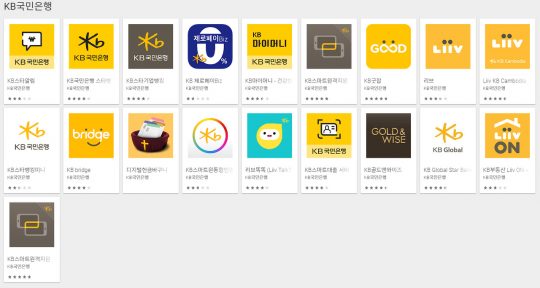

앱 많기로 유명한 KB국민은행의 앱 출시 전략에 많이 궁금했을 터. 이와 관련해서 국민은행 고위관계자의 전언에 따르면 “모바일 앱 기반에서 인터넷은행과의 싸움에서 밀리지만 다음 세대에서의 경쟁을 위해 콘텐츠를 계속 만들고 더 많은 앱을 선보일 것”이라고 밝힌 것을 보면 앞으로도 이런 전략을 고수하겠다는 심산이다.

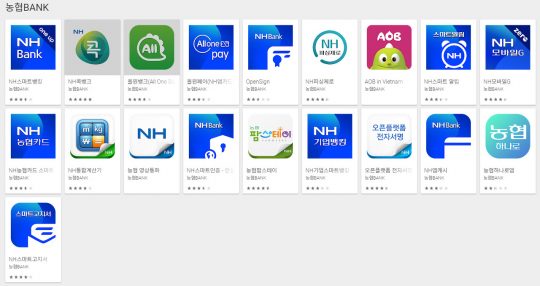

사실 이 문제는 비단 KB만의 문제가 아니다. 은행 앱 좀 써본 사람이라면 모두 느끼듯이 국민, 우리, 신한, 하나, 농협 등 주요 은행의 모바일 앱 출시 전략이 비슷하다. 그중에서 국민과 농협이 좀 더 많다뿐이지 별반 다를 게 없다.

1. 은행 디지털 전략의 어려움, 실패의 그늘

먼저, 위 인터뷰에 따른 명목적 전략에 대한 분석을 해보자. 금융 앱은 언번들링(Unbundling)과 번들링(Bundling) 전략 두 가지를 취하는 쪽으로 나뉜다. 국가별 금융 인프라와 상황에 따라서 크게 달라지지만, 전통적인 금융업을 영위하는 경우 언번들링에 초점을 두고 서비스를 쪼개는 반면, 신규 사업으로 추진하는 회사들은 언번들링으로 고객을 모으고 리번들링으로 고도화하는 경향이 짙다.

한국에서는 전통 은행 앱이 언번들링에 초점을 두고 지속하며, 신생 금융업의 대표회사인 카카오뱅크, 토스, 뱅크샐러드 등은 언번들링 이후 리번들링으로 전략을 고도화한다.

일반적으로 언번들링하는 이유가 서로 다르다. 전통 은행 앱의 경우 디지털 트랜스포메이션이라고 거창하게 말은 하지만, 은행 업무라는 것이 보통 조회, 송금 업무 외에 크게 나아간 것이 없다. 다양한 주택 대출, 자동차 대출, 생활 대출, 펀드 가입, 보험 가입 등 고도화한 금융 상품을 모바일을 통해서 가입시키려고 노력하지만, 비대면으로 고객을 커버하기에는 전통 은행 앱의 영업 대상 연령 범위가 지나치게 넓다. 어르신들이 모바일로 이용하기 어렵다는 이야기다.

이는 결국 그럼 디지털 트랜스포메이션의 대전제 2개 중 하나를 깨뜨리게 된다. 서비스 공급자 관점에서의 편의성 증대와 서비스 이용자 관점에서의 편의성 증대 중 후자를 포기할 수밖에 없는 환경이라는 것이다. 그럼에도 지속적으로 언번들링 하는 것은 이런 앱 쪼개기를 통해 실제 현장에서는 민원 처리 속도가 매우 빠르게 개선되기 때문이다.

은행원이 직접 조회하고, 심사 내용을 알려주고, 대출을 실행해주는 과정들을 링크 하나 문자로 공유하는 것으로 대체하고, 인장날인 하는 것까지 고객의 공인인증서 앱을 통해 해결할 수 있어 금융상품 가입, 이용을 위해 은행을 3–4번 오가야 했던 업무들이 1–2번으로 줄어든 게 사실이다. 그만큼 은행원들은 더 많은 고객을 커버할 수 있었다. 그 많은 은행원이 희망퇴직을 하고 은행은 지점을 폐점해도 돌아가는 게 바로 이런 효과 덕분이다.

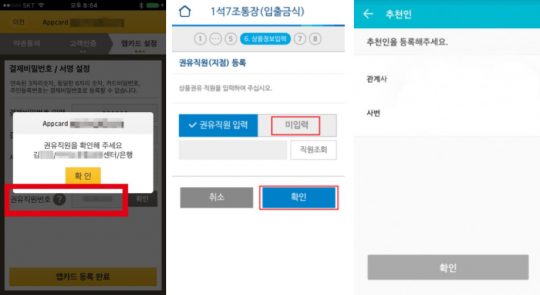

반면 고객들은 이런 프로세스 중간중간에서 직접 기능별 앱을 따로 설치해야 했기에, 분명 프로세스가 개선되었음에도 영문도 모르는 채 여러 개의 앱을 깔 수밖에 없는 고통을 받아 편의성이 증대되는 느낌을 받을 수 없는 것이다.

토스나 뱅크샐러드, 카카오뱅크, 카카오페이, 보닥, 렌딧, 어니스트펀드 등 핀테크 스타트업으로 불리는 회사들의 특징은 그 시작을 언번들링에서 가져왔다는 것이 크게 다르다. 이들의 경우 기존 전통 금융산업이 제대로 해내지 못하는 조회, 송금, 상품 가입, 투자 등을 하나씩 떼와서 그 기능만큼은 전통산업을 넘어서 버리면서 시작했다.

토스는 은행의 송금 기능을 해체해 가져와 히트를 쳤고, 뱅크샐러드는 다수의 은행 가입자들이 겪는 전체 계좌조회 정보를 한눈에 볼 수 있도록 만들었으며, 카카오뱅크는 계좌 개설, 금융상품 가입 등을 비대면으로 논스탑 제공했고, 렌딧은 P2P 투자와 대출이라는 금융권 내 높은 허들을 쉽게 무너뜨리고 간편하게 만들었다.

다 잘할 수는 없으나, 딱 한 기능만 각각의 은행에서 해체하고 가져와 키울 수 있었던 주요인은 기존 산업이 고민했던 영업 대상 연령 범위를 좁히고 시작했다는 데 있다. 전 국민이 모든 은행 업무를 한 곳에서 볼 수 없다면 송금/조회/투자/대출 만큼은 우리 회사 서비스를 통하게 만들자는 목표로 짧게는 2년, 길게는 5년에 걸쳐 집중해서 시작했다.

돌이켜보면 토스의 사용자는 20대 대학생 등을 중심으로 한정적으로 시작해 그 연령대가 1040까지 확장되었다. 만약 처음부터 10대부터 60대까지 모두 쉽게 쓸 수 있는 송금 앱을 만들고자 했다면 지금의 토스는 없었을 것이다. 언번들링이 효과적일 수 있는 가장 효율적인 비즈니스였다.

분명 이런 언번들링으로 성공한 회사들이 점차 다른 금융상품 리번들링까지 하게 되면서 기존 전통 금융 회사가 위기의식을 느꼈을 것이고, 위에서 밝힌 것과 같이 뒤늦게 언번들링에 뛰어들며 이도 저도 아닌 앱을 만드는 기행을 벌일 수밖에 없었을 것이다.

2. 만들고자 하면 만들어지는 바로 그 이름, 다운로드 숫자

처음에는 은행 앱도 이런 식으로 굳이 여럿 만들 필요도 없었다. 2010년대 초반만 하더라도 은행 앱 하나면 모든 서비스를 이용할 수도 있었다. 그러나 상술한 핀테크 서비스들의 등장은 은행을 위기로 몰아넣었고, 공인인증서 없이도 송금하고 아이디 비밀번호를 잊어버려도 어렵지 않게 이용할 수 있게 만드는 금융 앱이 나오며 은행 내부에서도 대안에 관한 목소리가 나오기 시작했다.

그리고 새로운 행장이 취임하거나 디지털/신사업/핀테크 사업부 수장이 교체될 때마다 디지털 트랜스포메이션을 외치면서 신규 앱 개발에 박차를 가했다. 이전보다 더 편한 모바일 서비스를 만들겠다고 공언하면서 구 ○○은행 앱이 생겨나고, 새로운 앱으로 이사했다.

그리고 신규 모바일 서비스들의 성패는 편의성이 아니라 다운로드 횟수로 가늠했다. 그도 그럴 것이 당시 은행 앱이라는 것이 데일리로 매일 들어올 필요도 없다고 생각했으니 MAU를 측정할 것도 아니고, 전통적으로 내부보고용 달성 KPI 지표로는 다운로드만 한 게 없었을 것이다.

그리고 각 은행은 앞다투어 행원들에게 할당 다운로드 수치를 내려보내기 급급했다. 전국 지점 실적이 실시간으로 중계되는 은행 특성상 매일, 매주, 매달 지점 내 달성수치를 순위로 나래비 세우고 미친 듯이 실적 압박을 가했다. 그리고 이전 앱을 사용하기 어렵게 만들면서 반강제로 신규 앱으로 옮길 수밖에 없는 환경을 만들어냈다.

그리고는 곧 ‘○○은행 500만 돌파!’ ‘□□은행 800만 돌파!’를 외치며 각자의 디지털 트랜스포메이션 성공을 자축하고, 프로모션에 이벤트 팡파르를 울리기 바빴다. 2010년대 중반부터 5년 가까이 벌어진 이와 같은 참사의 반복 결과가 지금의 앱 지옥에 떨어진 대한민국 금융의 민낯이다.

3. 홍철 없는 홍철팀, 전속 개발자 없는 디지털 회사

각 은행은 디지털 트랜스포에이션을 주창하며 현재의 내부 전산시스템을 갈아엎는 데 수천억 원을 붓는 과정을 거쳤으며, 이런 대형 프로젝트 외에도 수십억 원대의 작은 프로젝트를 매년 이어나간다. 그리고 대형, 중소형 프로젝트를 위해 대형 SI 회사들과 계약을 맺어 디지털 개발인력자원을 충원한다.

각 은행에 소속된 전속 개발자는 거의 전무하다 싶을 만큼 턱없이 부족하고 ‘갑’인 은행이 ‘을’인 SI업체에게 프로젝트를 의뢰하면 을은 병, 정, 무, 기, 경, 신, 임, 계… 1차, 2차, 3차, 4차, 5차, 6차, 7차, 8차 심지어 9차, 10차 하청업체를 통해 개발자를 소싱한다. 이런 과정에서 발생하는 문제는 다음과 같다.

- 서비스 기획자와 디자이너, 개발자 간의 유기적인 커뮤니케이션이 불가능하다.

- 회사에서 부서별로 만드는 데이터 간 간섭이 발생해도 서로 공유가 되지 않고, 밀어붙이고, 이후 제품 불량이 난다.

- 단기 파견, 계약직들과 단기계약을 맺고 진행하기 때문에 프로젝트에서 개발자가 철수하면, 히스토리 관리가 거의 되지 않는다.

- 프로젝트 단위로 계약하기 때문에 마감 일정이 있고, 일정에 맞춰 가장 합리적인(싼) 비용을 제시한 업체에 주로 사업을 맡기기에 개발 환경이 열악해 품질 저하까지 만들어낸다.

- 비용과 스케줄에 따라 움직이기 때문에 모바일 서비스에 대한 정체성, 전략, 페르소나, 시장 대응이 거의 전무한 채 런칭이 진행된다.

- 사업팀-기획팀-IT개발관리부서-SI업체-하청업체순으로 커뮤니케이션이 전달되는 과정에서 업데이트, 문제 발견 시 대응 리드타임이 길어진다.

사실 위의 이야기를 하나씩 떼어보면 하나씩만 다뤄도 글 하나를 팔 수 있을 만큼 사례와 문제점들이 많겠지만 각설하고. 이는 결국 은행이 비용 문제로 인해 전속 개발자를 고용하지 않고, 프로젝트 단위로 유연하게 고용하는 배경에 기인한다.

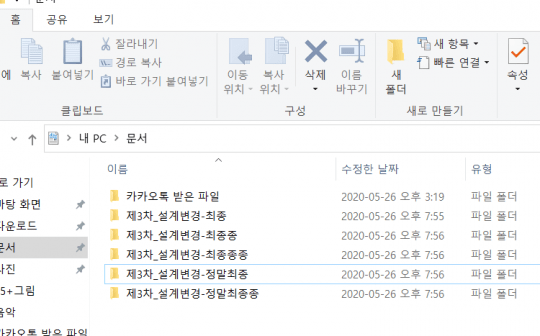

이로 인해 A앱을 만든 후 A앱을 모르는 개발자들이 새 프로젝트로 들어와서 B앱을 만든다. 그런데 A앱에서 사용 가능했던 데이터, API 호출 등 단순한 인수인계 사항도 넘어오지 못해 B앱을 다시 개선하고자 C앱 개발을 위한 신규 개발 프로젝트가 생긴다. 이런 반복이 최종, 최종최종, 최종최종최종, 진짜최종, 진짜최종최종 같이 수십 개의 금융 앱을 찍어냈다.

그나마 다행인 것은 신한은행에서 만든 쏠만큼은 은행 모바일 서비스 중에서도 발군이다. 하나의 앱에서 모든 것을 이용 가능하게끔 다시 구현했다. 신한은행이 쏠로 꽤 호평을 받자 다른 은행도 이제 조금 각성했는지 점차 다시 통합 앱을 만들어가려는 움직임이 보인다.

은행 앱뿐 아니라 우리가 마주하는 수많은 정부 모바일 서비스들도 크게 다르지 않은 이유로 이렇게 중복된 앱을 만들어냄이 안타깝다. 토스, 뱅크샐러드, 카카오뱅크가 기존 금융업계를 삼켜가는 것이 오늘내일 일이 아니다. 차라리 잘된 것일지도 모른다. 정부에 맡기느니 유능한 스타트업들이 나와서 정부의 못난 서비스들도 개선해줬으면 하는 바람이다.

원문: 글쓰는 워커비의 브런치

이 필자의 다른 글