성적이 그게 뭐니. 취직은 언제 할거니? 애인은 있니? 결혼은? 애는 언제 낳을 거니? 둘째는? 애들 성적은 어떠니? 등등 아주 흔한 오지랖들이 물 만난 고기 마냥 터져 나오는 추석을 뒤로 하고 써 보는 ‘현대심리학으로 풀어보는 오지랖과 꼰대질’ 제 3탄이다. (지난 글 : 오지랖과 꼰대질이 별 필요 없는 이유 / 우리는 왜 꼰대가 되는가?)

지난번에는 우리는 서로가 다르다는 걸 생각보다 잘 이해하지 못하고, 때로는 자기 삶을 합리화 하기 위해 타인에게도 자기 삶의 방식을 강요하기 때문에 오지랖을 부리게 된다고 했었다. 이런 개인 수준의 이유들이 오지랖에 영향을 주기도 하지만 오지랖에는 좀더 큰 ‘사회적’인 원인도 있다. 즉 우리 사회를 뒤덮고 있는 오지랖이 전부 개인들의 탓인 것은 아니다. 이번 글에서는 오지랖과 꼰대질의 사회적 원인과 그 결과에 대해 이야기해 보자.

집단주의: 개인 VS. 집단에서 집단이 이기는 사회

심리학에서 ‘문화’를 이해하는 여러 가지 방법 중 하나가 문화를 ‘집단주의-개인주의’라는 축 위에서 살펴 보는 것이다. 행복과 문화연구로 유명한 사회심리학자 Ed Diener에 의하면 개인주의 사회와 집단주의 사회는 다음과 같은 차이를 보인다.

우선 개인주의적인 사회에서는 ‘개인’이 가장 기본적이고 중요한 단위가 된다. 모든 사람들은 고유하고 특별한 존재이며, 개인의 욕구가 집단의 목표와 상충되더라도 개인들은 자신이 원하는 선택을 내릴 권리가 있다고 여겨진다. 개인주의 사회의 사람들은 집단주의 사회의 사람들에 비해 직업, 배우자, 학교 등을 자신이 원하는 대로 선택한다. 일반적으로 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드나 서부유럽 국가들이 개인주의 문화권으로 분류된다.

반면 집단주의 문화권에서 중요한 주체는 가족, 학교, 회사 등의 ‘집단’이다. 개인들은 고유하고 개별적인 욕구를 가진 자유로운 존재이기보다 집단의 구성원으로써 특정 역할과 의무를 수행하는 존재로 여겨진다. 사람들 간의 관계도 개별적이고 고유한 개인들의 1:1 관계이기보다 책임과 권리라는 그물 안에서 엮이는 모습을 보인다.

이런 집단주의 사회에서는 개인들이 자신의 욕구를 억누르고 집단의 목표를 따르는 현상이 흔하게 일어나며 집단과 개인의 욕구가 상충될 때 개인의 욕구를 희생하는 것이 당연시 된다 (가까운 예로는 모두가 짜장면을 시킬 때 혼자 짬뽕을 시키는 게 당연히 핀잔 받을 일이 된다던가). 집단이 개인보다 더 중요하며 사실상 집단이 개인을 규정한다. 우리나라를 비롯한 동아시아 국가들이 대표적인 집단주의 문화권으로 분류된다.

이런 집단주의와 개인주의 문화의 차이를 잘 보여주는 예로 ‘나는 ______다’ 문장이 완성되는 양상을 들 수 있다. ‘나는 ______다’라는 문장을 다섯 개만 완성해 보자. 어떤 것들이 떠오르는가?

사람들로 하여금 이런 간단한 문장들을 완성하게 하면 (우리나라 같은) 집단주의 문화권의 사람들은 ‘나는 학생이다’, ‘나는 딸/아들이다’, ‘나는 ㅇㅇ직원이다’ 같이 거의 자동적으로 집단을 통해 자신을 규정하는 모습을 보인다. 개인주의 문화권 사람들이 ‘나는 성실하다’, ‘나는 창의적이다’ 같은 문장들을 먼저 완성해 보이며 자신의 내적 특성을 통해 자신을 규정하는 것과는 대조적인 모습이다.

우리의 삶이 온전히 우리 것이 아닌 사회

물론 이런 특성들을 가지고 어떤 문화가 더 좋거나 나쁘다고 할 수는 없다. 각기 서로 다른 영역에서 장단점을 가지고 있기 때문이다.

예컨대 집단주의 문화의 장점 중 하나는 ‘개인들의 리스크가 분산’되는 것이라고 이야기 된다. 연구들에 의하면 개인주의 문화보다 집단주의 문화에서 더 ‘의무적으로’ 가족이나 친구에게 사업자금을 빌려 준다거나, 빚을 대신 갚아주는 일들이 흔하게 일어난다. 개인이 (특히 금전적으로) 실패한 경우 그 책임을 개인이 고스란히 전부 다 떠안기 보다 책임이 주변 사람들(특히 가족 구성원들)에게도 어느 정도 분산되는 경향이 나타나는 것.

하지만 보통 자유란 책임과 함께 가는 것이라지 않는가. 집단주의 문화권에서는 책임이 분산되는 만큼, 즉 개인이 자신의 행동에 대해 스스로 온전히 책임을 지지 않는 만큼 개인의 자유가 제한되는 경향도 나타난다. 배우자나 직업 등의 중요한 선택에 있어서 집단주의 문화권의 개인들은 개인주의 문화권 사람들에 비해 ‘부모님’ 등 주변 사람들이 원하는 바를, 때로는 ‘본인이 원하는 것 이상으로’ 중요하게 고려한다는 연구도 있었다(굳이 연구 해 보지 않아도 우리는 다 겪어봐서 알지만).

내 삶에 대한 책임이 분산되어 있는 만큼 내 삶에 대한 결정권도 다른 사람들에게 어느 정도 넘어가 있다고나 할까. 집단주의 문화권에서는 개인들의 삶의 지분이 각자에게 온전히 있는 게 아니라 타인에게도 어느 정도 나뉘어 있는 모양이라고 할 수 있을 것 같다. 나와 너의 삶이 온전히 나와 너의 것이 아닌 사회.

이렇게 집단주의는 ‘개인보다 집단이 우선’이라는 집단주의의 기본 모토 + 개개인의 리스크에 대해 완충작용을 한다는 점의 대가로 개인들의 자유를 상당히 제한하게 된다. 그 흔한 오지랖들도 집단주의 문화권에서 개인의 삶이 취직해!! 결혼해!! 애 낳아!! 등의 외적 압박을 통해 조정, 제한되는 과정을 보여주는 한 예가 될 것이다.

그리고 결국 다른 건 몰라도 개인들의 ‘행복’에 있어서는 집단주의 문화보다 개인주의 문화가 훨씬 이득인 경향이 나타나게 된다.

오지랖 사회, 그리고 행복

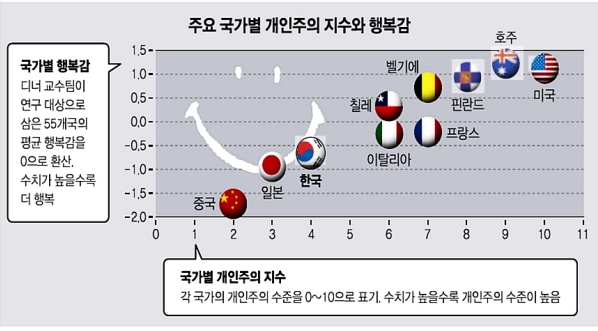

아래의 그래프는 국가별로 개인주의와 행복수준 간의 상관을 본 데이터이다. 그래프의 세로축이 행복수준이다. 55개국의 평균 행복 점수를 0으로 환산했는데 우리나라, 중국, 일본은 마이너스니까 55개국들 중에서 안 행복한 나라들에 속한다는 것이 일단 눈에 들어온다. 그리고 (소득, 교육수준, 인권수준, 빈부차 등의 영향을 전부 배제해도) 집단주의 국가 사람들은 개인주의 국가 사람들에 비해 불행하다는 것을 확인할 수 있다.

그리고 (회사나 국가의 경제 성장이라던가) 집단의 목표를 위해서라면 개인의 행복쯤은 충분히 희생할 수 있다고 여기는 사회 분위기를 잘 반영하듯, 집단주의 문화권 사람들은 개인주의 문화권 사람들에 비해 ‘나 자신의 행복이라는 것에 대해 별로 생각해 본 적 없다’, ‘행복하게 사는 게 별로 중요한 것 같지 않다’ 같은 응답을 압도적으로 더 많이 하기도 한다.

간단하게 정리해 보면, 개인들을 고유한 욕망을 가지고 있고 이를 자유롭게 실현할 수 있는 주체로 보기보다 집단이라는 더 중요한 것의 ‘부품’ 정도로 보는 사회, 책임이 분산된 만큼 내 삶에 대한 권리가 전부 나에게 있지 않는 사회, 결국 개인들이 하고 싶은 대로 자유롭게 살게끔 놔두지 않는 사회에서 개인들이 불행한 것은 당연한 것 아닐까?

앞서 오지랖이 개인들의 탓만은 아니라고 했다. 지금까지 살펴 보았듯 대표적인 집단주의 사회인 우리나라의 경우 사회 자체가 오지랖이니까. 오늘도 우리들은 개개인이 ‘쓸모 있는 부품’인지 끊임없이 점검 하고, 서로가 서로의 삶에 대해 지분을 갖고 있는 듯이 행동하는 오지랖 사회에서 살아가고 있다. 그리고 ‘그냥 가만히 놔두기만 해도’ 지금보다 더 행복할 것 같다는 생각을 하며 살아간다.

그래서 어떻게?

개인적으로는 내가 종종 불행한 이유가 부분적으로 (어쩌면 상당부분) 문화에 있다는 점을 알고 난 후 속이라도 시원해진 경험을 했었다 (…)

그리고 다음과 같은 이야기를 들은 적이 있다. 한 미국 TV 프로그램에서 성전환 수술을 앞둔 아들과 가족들이 파티를 하는 장면을 촬영했다고 한다. 아들의 결정에 대해서 어떻게 생각하냐는 인터뷰를 했는데 ‘솔직히 잘 이해가 되지 않는다. 앞으로 평생 이해하지 못할 것이다. 하지만 그의 결정이니 존중한다.’ 그리고 ‘그가 행복하다니 나도 좋다(I’m happy for him)’라고 했다고.

하나의 사례이지만 개인적으로 ‘내가 맘에 들든 안 들든 네 인생에 대한 권리는 100% 너에게 있고 나는 그걸 존중한다’라는 게 어떤 것인지 느낄 수 있었다. 그리고 이런 개인의 고유한 삶의 방식에 대한 존중이 바로 우리에게 가장 필요한 게 아닐까라는 생각이 들었다. 내가 타의에 의해 휘둘리는 삶을 살기 싫은 만큼 남도 그럴 거라는 인식과 타인의 삶에 대해 이래라 저래라 하는 게 그렇게 당연한 권리가 아닐 수 있다는 인식.

문화는 하루아침에 바꿀 수 없다. 하지만 그런 문화적인 특성을 받아들여 나도 함께 행사할 것인가에 대해서는 아마 어느 정도 선택의 여지가 있을 것이다. ‘의견을 가지는 것과 그 의견을 휘두르는 것은 매우 다르다’는 것을 기억하면 적어도 우리 스스로가 오지랖과 꼰대질의 가해자가 되는 일은 피할 수 있지 않을까?

기타 주요 사실들

* 물론 집단의 이름으로 개인을 구속하는 일은 집단주의 문화권에서만 일어나는 것은 아니다. 하지만 ‘일반적으로’ 집단주의 문화권에서 이런 현상들이 ‘비교적 더 심하게’ 나타난다는 것이 포인트.

* 아마 예상했겠지만 개개인의 고유한 가치를 강조하는 ‘인권’이라는 개념도 개인주의 문화권에서 더 널리 받아들여지고 있다. ‘행복’의 가치에 있어서도 아시아권 사람들은 개인이 행복을 추구하는 것은 ‘이기적’인 행동이라고 생각하는 경향을 보인다.

* ‘공동체’적인 모습과 집단주의 문화는 좀 다른 개념이다. 특히 ‘권위’나 ‘의무’ 같이 개개인이 역할을 잘 수행하는지, 쓸모 있는지에 따라 사회적 계층과 사람들에 대한 대우가 나뉘는 것을 당연하게 여기는 수직적 집단주의(vertical collectivism; 우리나라에서 잘 나타난다)는 서로를 아껴주고 사랑하고 신뢰한다던가 하는 모습과 별 상관이 없다. (참고로 우리나라는 대표적으로 사람들이 서로를 잘 신뢰하지 못하는, 낮은 신뢰 사회이기도 하다)

* 위에서 언급한 ‘수직적 집단주의’는 불평등(inequality)을 싸워야 할 대상으로 여기기보다 자연스럽게 받아들이는 것과도 관련을 보인다.

* Burden of freedom이라고 때로는 자유가 지나치면 해가 되기도 한다는 개념이 있다. 예컨대 선택 상황에서 옵션이 지나치게 많으면 되려 머리가 아프고 선택 결과에 대한 만족도도 떨어진다는 것을 보여주는 연구들이 한 예가 되겠다. 하지만 Burden of freedom은 어디까지나 자유가 ‘지나칠 때’, 좀 귀찮기도 하다 정도의 이야기라는 것을 기억하자. 우리나라 같이 개인들이 자기 삶을 맘대로 살 자유가 많이 제한되어 있는 경우는 자유가 지나칠 것을 묻기 전에 자유가 있긴 하냐를 묻는 게 맞을 것이다. ‘여자가 넘 많아도 괴롭잖아요’를 묻기 전에 ‘여자가 있긴 하냐’를 묻는 게 순서이듯.

참고문헌

Diener, E., & Biswas-Diener, R. (2011). 모나리자 미소의 법칙. 21세기 북스.

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American psychologist, 55, 34.

Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. P., & Gelfand, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-cultural research, 29, 240-275.