2년 전 겨울에 「나는 오늘 대학을 그만둡니다」라는 글을 쓰고 대학에서 나왔다.

석사 과정에 입학한 2008년부터 박사 과정을 수료하고 강의를 시작하기까지 그렇게 8년 동안, 나에게 대학은 세상 전부였다. 그러니까, 대학은 가장 합리적이고 상식적인 공간이었고, 나를 그 구성원이라 믿었다.

그때부터 나는 특별한 사람이 되었다. 어떤 부조리에 맞서고 올바른 길을 선택했다고 믿는 사람들이 생겨났다. 하지만 내가 쓴 『나는 지방대 시간강사다』라는 글은 사실 아무것도 아니다. 학과 조교로 4년, 시간강사로 4년, 그렇게 대학에서 보낸 8년의 세월을 뒤돌아본 단순한 ‘기록’일 뿐이다. 그런데 놀랍게도, 그동안 그 누구도 그런 일을 하지 않았던 것이다. 그저 그뿐이다.

내가 “나는 지금 여기에서 무엇인가?”하는 질문을 던진 것은, 스스로를 맥도날드라는 노동의 공간으로 몰아넣은 후에야 가능했다. 그 이전에는 스스로 한 발 물러서서 나의 공간을 (대학을) 바라본 일이 한 번도 없었다. 그러니까 나는 물러선 것이 아니라, 밀려난 것이다. 그렇게 내몰리고서야 “나는 누구인가, 여기는 어디인가, 그렇다면 나는 여기에서 무엇인가”하는 당연한 질문들을 할 수 있었다.

결국 나는 주체라는 환각에 빠져서, 누군가의 욕망을 대리하는 존재였다. 내가 보낸 8년의 시간은 ‘지방시’에서 정의했듯 ‘유령의 시간’이었고, ‘대리의 시간’이기도 했다.

그렇게 ‘대리’라는 단어가, 그동안 나에게 끊임없이 강요되어 왔음을 알았다. 나는 단 한 번도 제대로 된 ‘주체’로서 존재하지 못 했다. 공간도 시간도 그 무엇도, 온전한 나의 것이었던 적이 없다. 언제 내 안에 장착되었는지 알 수 없는 네비게이션은 나의 삶을 은밀하게 통제해 왔고 나는 그 경로를 벗어나지 않기 위해 스스로를 가혹하게 검열해 왔다. 그러면서도 주변에서 덧입힌 주체, 삶의 주인이라는 환상에 취해 나는 살아온 것이다.

그렇다면 대학은 우리 사회의 무엇을 대리하는 공간인가, 대학 역시 사회의 일부이며 사회의 욕망을 대리하는 존재에 지나지 않는다. 나는 나를/우리를 둘러싼 이 사회를 한 발 물러서서 바라보고 싶어졌다. 더 이상 밀려나서는 안 된다. 책상에 앉아 거기 진열된 책의 두께만큼만 세상을 바라볼 것이 아니라, 스스로 한 발 물러서는 ‘주체’가 되어 이 사회를 규정하고 싶어졌다.

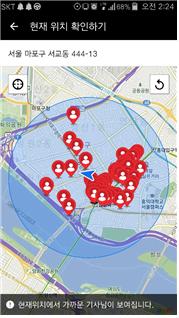

그래서 나는, ‘대리운전’을 시작했다. 칼럼을 몇 편 쓰는 것으로는 생계를 유지할 수 없으니 무엇이라도 해야 했지만, 굳이 그 노동을 선택한 것은 거기에서 무언가를 확인하고 싶어졌기 때문이다. 나도, 주변의 많은 선후배들도, “하다가 안 되면 ‘그거나’ 해야지”라고 자조어린 말을 내뱉곤 했는데, 대리운전은 그 자리를 주로 도맡았다.

그런데 그 대리라는 단어는 그때부터 계속해서 가슴을 파고들었다. 그것은 나와 내 주변의 절박한 심정을 대변하는 하나의 개념어와도 같았다. 어쩌면 우리가 이미 ‘대리인간’으로서 이 사회를 살아가고 있었기 때문이기도 했을 것이다.

대리운전을 하는 동안, 나는 이 사회를 ‘대리사회’로 새롭게 규정했다. 운행을 종료하고 타인의 운전석에서 내린다고 해서, 나의 신체가 온전한 나의 것으로 되돌아오지는 않았다. 모든 것이 박탈된 그 좁은 공간이 조금 넓어졌을 뿐, 여전히 나는 한 사람의 대리였다.

대리사회는 대리인간에게 물러서지 않는 주체가 되기를 강요한다. ‘주인 의식’을 가지라고 끊임없이 주문하는 가운데, 정작 한 발 물러서서 자신을 주체로 재정비 할 수 있는 시간을 봉쇄한다. 결국 개인은 주체로서 물러서는 법을 잊는다. 경쟁에서 밀려나고서야 자신이 어느 공간의 대리로서 살아왔음을 알게 되는 것이다.

하지만 그때는 너무 늦다. 자신의 욕망을 대리시키는 ‘대리사회’의 괴물은 밀려난 인간을 잉여나 패배자로 규정하고는 다시 새로운 대리인간을 그 자리에 세운다. 이러한 이데올로기, 우리 사회를 포위한 ‘대리올로기’의 서사에서 그 누구도 자유로울 수 없다.

나는 이제 시선을 대학이라는 한정된 공간에서 사회로 옮긴다. 타인의 운전석이라는 좁은 공간에서 모두의 세상을 응시하고자 한다. ‘대리사회’라는 글은 내가 이 사회에서 주체성을 가진 온전한 나로서 살아있음을 증명할 수 있는가, 하는 질문에 답하기 위한 것이다. 그렇게 ‘지방시’의 작가 김민섭이 아닌, ‘대리사회’의 작가 김민섭으로 기억될 수 있기를 바란다.

※ 필자는 『대리사회』라는 책을 집필하였습니다. 책에 대한 많은 관심도 부탁드립니다.