엄마, 아빠는 원래 오누이였다.

엄마는 다소 평범했다. 작고 갸름한 얼굴이 단아해 보였으나 기억에 남을 정도로 예쁘지는 않았다. 반면에 아빠는 눈에 띄게 아름다웠다. 날렵하고 윤기나는 검은 몸, 라임색 눈동자. 크지 않은 체구였지만 자기 가족과 구역을 지킬 줄 아는 숫컷이었다.

인간인 내가 보기에는 영 찝찝한 연인이었으나 고양이인 그들은, 후미진 화단에 앉아 털을 핥아주거나 서로의 눈을 응시하는 순간들에 너무도 다정했고, 또 아빠의 자식 사랑이 얼마나 지극한지 알고 있었기에 나는 그들에게 엄마, 아빠라는 이름을 붙여줬다.

엄마, 아빠는 늘 함께였고 아이들이 태어난 다음에도 아빠는 늘 가족 곁에 머물며, 고양이다운, 이를테면 가장으로서의 소신을 다했다. 몇 번인가 다른 구역 고양이들과 크게 싸움이 났을때도 절대로 지지 않았다. 소리만 들어도 알 수 있었다. 창문으로 들리는 아빠의 울음, 포효, 몸싸움.

‘누군가는 졌다, 제발 아빠가 승리하기를.’

아침에 사료를 들고 나가 ‘엄마야, 아빠야’ 부를 때, 그 라임색 눈동자로 내게 총총히 걸어올 때, 그의 피로와 긴장감이 내 마음까지 흘러들곤 했다.

그러나 승자가 있으면 패자도 있는 법. 구역 차지에 실패한 고양이들이 멀리서 사료 그릇을 훔쳐보고 있는 게 가여워서, 그들의 구역 다툼이 빈번하고 시끄러울수록 이웃들의 미움이 커져간다는 것을 알기 때문에, 나는 그때부터 ‘내 구역’을 넓히기 시작했다. 좀 더 많은 고양이들에게 사료를 주기 시작한 것이다.

그렇게 3년간, 네스카페(지금은 없다)부터 내가 살던 원룸 주차장, 서교초등학교와 무과수마트까지, 매일 길고양이들 밥을 챙겨주었다. 내가 하는 행동에 ‘캣맘’이란 이름이 있다는 걸 알게 된 것은 조금 더 시간이 흐른 후였다.

그리고 그때부터 싸움이 시작되었다

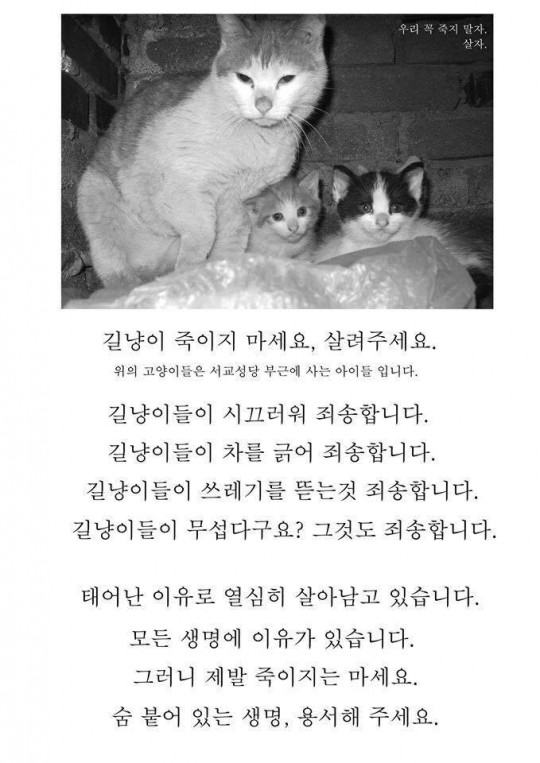

그리고 그때부터, 주민들과의 마찰이 시작되었다. 때로 혼자 울기도 하면서, 고양이들을 돌보았다. 골목 바닥에 대자보 붙이기, 고양이들 괴롭히는 초딩들에게 한 놈, 두 놈, 이름 알려주기, 장례식 전단지(엄마, 아빠의 아이들 중 하나, 삑삑이가 죽었을 때) 붙여 작은 고양이의 죽음 애도하기 등등…

‘여기, 당신 몰래 이웃하던 그들, 아이들 중 하나가 처참히 죽었다…’고 적고 싶었은 걸 참고 ‘그 동안 고마웠어요. 그리고 미안했어요.’라고 적어 전신주 마다 붙였을 때 사람들은 아마도 나를 ‘crazy cat lady’ 정도로 생각했을 것이다.

3년간 내가 싸운 사람들. 호소하고 화내고 울먹거리며 만났던 사람들. 길냥이들 몇 마리 밥 주자고 나 혼자 난리치고 절망하고 있을 때, 나는 희망보다 분노에 쉽게 동요하는구나, 깨달았다. 그리고 생각했다. 작은 변화, 이해를 구하는 것도 이렇게 힘든데, 길고양이가 아닌 다른 문제에 직면해서 투쟁하는 이들은 대체 가슴 속에 얼마나 큰 빛, 믿음을 갖고 신념을 유지하는 걸까.

가여워서(귀여워서) 밥 먹여보겠다고 시작한 일이 아이들과 인연을 만들고, 그렇게 잔뜩 정이 들면 어느새 사라지거나 죽어버리고, “고양이 무섭단 말이에요, 밥 주지 마세요” 윗 집 여자의 짜증 섞인 요구에 대응하며 생기는 분노. 물론 그 여자에게 고양이에 대한 책들과 편지를 써서 보내는 등 나름대로 이성적인 방법을 찾으려고 노력하기도 했지만, 나는 캣맘으로 살던 3년간 많이 지쳤고, 또 힘들었다.

그리고 때마침 ‘보스’가 나타났다. 서교초등학교 근처를 배회하던 덩치가 크고 여기저기 상처가 많은, 터덜터덜 걷는 모양새가 죽음을 암시하고 있는 듯이 보이는 고양이였다. ‘아유 쟤가 제일 불쌍하네’ 짠하고 슬펐는데, 바로 그 고양이가 아빠의 구역을, 심지어 평생(2년 남짓이다. 길고양이들 삶은 그렇게 짧다.)을 함께한 그의 누이, 부인까지 가로챘다. 엄마에게 선택의 여지가 없었을 것이라 생각하면서도, 보스의 새끼를 낳고 홀로 화단에 앉아 졸고 있는 모습을 볼 때 나는 은근한 배신감과 동시에 연민을 느꼈다.

허나 나는 주민들과 싸우기도 (펑펑 울면서 쪼리 찍찍 끌고 동네를 배회하거나) 바빴기 때문에 아빠가 쫓겨난 것에 관심을 기울이지 못했다. 서교초등학교에서 여러 번 마주쳤기 때문에, 이제 이곳에서 너의 싸움을 시작하겠구나, 그저 짐작으로만 그의 거친 삶을 동정했을 뿐이었다. 쫓겨난 지 얼마 안 되어 원룸 옆 건물 현관에서 그를 만났을 때 나는 너무나 반가워서 고양이 캔과 물을 얼른 대령했는데, 그는 반쯤 먹고 난 뒤 나를 몇 분인가 그 아름다운 눈동자로 쳐다보다 훌쩍 떠나버렸다.

그 뒤로 나는 아빠를 만날 수 없었다. 자의적인 해석일지 모르나, 나는 그 최후의 만남이 일종의 굿바이, 감사의 표시였다고 믿는다. 적어도 아빠는 리차드 파커처럼 뒤 한번 돌아보지 않고 내게서 멀어지지 않았고 나는 그게 눈물나게 고마웠다.

아빠 고양이가 사라진 뒤로 엄마 고양이도 자취를 감췄는데, 나는 그들이 어디 먼 곳으로 사랑의 도피를 간 것이라 믿으며 허황되고 로맨틱한 방식으로 현실, 슬픔을 회피했다.

‘엄마, 아빠는 그 뒤로 행복하게 잘 살았습니다.’

동화책 마지막 구절 읊으며.

작은 변화, 속삭임 같은 혁명, 절망하지 않는 빛

캣맘으로 살던 시절은 내가 결혼하고 상수동으로 이사가면서 종료되었다. 한두어 달간은 일주일에 두 번씩 서교동까지 걸어가서 사료를 여기저기 부어주고 오곤 했지만 새벽에 혼자 나가서 고양이 밥을 주고 오는 나의 행동이 ‘위험하다’고 우려했던 남자의 말을 핑계로, 사실은 너무 지쳐있었기 때문에, 캣맘 시절을 끝냈다.

퉁퉁 부은 몸에 거친 털의 길고양이들을 보고, ‘저 봐, 도둑고양이들 뚱뚱하다니까. 하도 잘 먹어서…’ 비웃으며 지나가는 사람들을 볼 때마다 나는 ‘저 길고양이는 어쩌면 신장이 망가졌을 거예요. 음식물 쓰레기들은 짜고, 매우니까. 가끔 실수로 몸에 해로운 것들 주워먹기도 하고, 그래서 제대로 오줌도 못 누니까, 몸이 부은 거예요.’ 항변하고 싶지만 참았다. 난 타고난 싸움꾼도, 선한 활동가도 아니니까.

한 달 전쯤, 전에 살던 원룸 건물을 혼자 찾아가봤다. 이제는 엄마, 아빠도 없는 그 곳. 고등어색 고양이가 어슬렁거리다 나와 눈이 마주쳤다. 나는 황급히 시선을 다른 곳으로 돌렸다.

‘비겁해. 나는 비겁해. 그러니까 날 쳐다보지마…’

작은 변화, 속삭임 같은 혁명, 절망하지 않는 빛. 무엇을 추구하든 포기하지도 어두워지지도 않고 계속 실천하고 성취하는 사람들이, 존경스럽고 부럽다.

원문: 정새난슬의 페이스북