그래요, 사는 건 늘 고달파요. 스무 살 존슨씨, 파트타임 버스 기사로 일하는 싱글맘과 시카고에 사는 청년. 집에서 90분 떨어진 맥도널드로 출근을 합니다. 주당 25~28시간을 8.25 달러의 시급으로 일하면 주급은 대략 200달러.

7월에 시카고 최저임금이 시급 10달러로 인상됐습니다. 그도 살림살이 좀 나아지는가 했죠. 커뮤니티 칼리지라도 진학할 수 있을까 잠시 설레이기도 했죠. 그런데, 그는 주당 8시간 밖에 일을 얻지 못했어요. 주당 72.50달러를 벌죠. 근무시간을 늘려주겠다는 상사의 말은 공염불이었고, 그는 사는게 힘들어요. 그래요. 부당한 대우를 받아도 어찌 해볼 도리가 없는 겁니다.

그런데 맥도널드에서 일한다고 해서, 사는 게 힘든 게 당연한 걸까요? 맥도널드가 ‘a decent job’, 제대로 된 일자리가 될 수 있냐고요?

네, 가능합니다. 와이낫?

칼리지 학비는 무료고, 건강보험 등 다양한 복지 혜택을 받습니다. 소득의 30%를 세금으로 내는 만큼, 9%만 내는 시카고의 존슨씨보다 훨씬 납세 부담이 높지만, 대신 사는게 그렇게 고달프지 않아요. 살 만 해요. 아플 때 병원 갈 엄두가 나지 않는 시카고의 맥도널드 동료와 달리 마지드 씨는 병가 수당도 받습니다.

맥도널드에서 일해도, 패스트푸드점이든 레스토랑이든, 호텔이든 어디서 일하든, 부당한 대우를 받을 수 있다는 불안감 없이, 아파도 보호받을 수 있다는 안정감에, 노력하면 무료로 대학을 다닐 수 있는 사회.

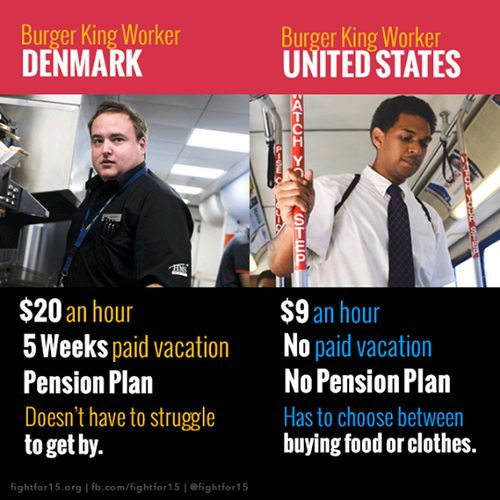

오늘 저녁 약속 가는 길에 트윗에서 이 링크를 만났습니다. 시카고의 스무 살 청년 존슨씨와 스웨덴의 마지드씨, 똑같이 맥도널드에서 일하지만 두 사람의 삶은 어디선가 극명하게 엇갈립니다.

노동조합에다 종북이니 좌빨이니 하지만, 그럴 일일까요. 귀족노조니 뭐니 몰아붙일 일도 아닙니다. 굳이 대기업에 가지 않아도, 열심히 일하면 그걸로 살 만한 게 정상이어야 하지 않을까요. 그런 권리를 지켜주는 게 노조일 뿐이라 생각합니다. 노조 때문에 기업이 망한다? 북유럽을 떠올려 보면 그렇게 말할 수 없을 것 같아요. 섣부른 일반화를 경계해야 한다고 하더라도 이런 사례, 유심히 봐줄 때인 것 같아요.

사진은 미국의 시위 현장입니다. 슬로건이 참 절절합니다. “We are worth More!”

원문: 마냐의 브런치