경계를 넘어 너에게 닿기를

오래전 마틴 스콜세지 영화를 볼 때 그랬고, 스티븐 스필버그의 영화를 볼 때도 그랬다. 더 오랜 시간이 흐른 뒤 미셸 공드리의 영화를 볼 때 그런 생각을 많이 했고, 근래에는 데미언 셔젤의 영화들을 보며 비슷한 생각을 했더랬다.

이 감독은 정말 영화를 사랑하는구나, 진심으로.

최근 몇 년 사이 가장 영화를 사랑하는 것 같은 감독을 꼽자면 의외로(?) 웨스 앤더슨을 첫 번째로 꼽아야겠다. 〈그랜드 부다페스트 호텔 (The Grand Budapest Hotel, 2014)〉을 볼 때까지는 잘 몰랐는데, 〈프랜치 디스패치 (The French Dispatch, 2021)〉를 보고 나서는 웨스 앤더슨을 좀 다른 각도로 바라보게 됐고, 이번 작품 〈애스터로이드 시티 (Asteroid City, 2023)〉를 보고 나서는 이런 생각이 완전히 굳어졌다.

한때는 웨스 앤더슨을 그저 비주얼리스트, 구도와 색감을 강박에 가깝게 고집하는 강렬한 스타일리스트 정도로만 여겼었는데, 최근 그의 작품들을 보면 점점 더 그 강박적 구도 안의 이야기(정서)가 더 크게 들려오기 시작했다. 웨스 앤더슨의 깊이가 더 깊어진 것인지 아니면 그의 영화 속에 항상 존재했었는데 내가 뒤늦게 발견하게 된 것인지는 모르겠지만, 〈프랜치 디스패치〉와 〈애스터로이드 시티〉를 통해 〈문라이즈 킹덤〉과 〈판타스틱 미스터 폭스〉 시절보다 그를 더 좋아하게 됐다.

아, 다시 생각해 보니 이 영화가 그의 전작들보다 더 감정적으로 받아들여진 건 한 개의 레이어가 더 존재하기 때문이었다. 외계에서 온 운석이 떨어진 사막 위의 도시 ‘애스터로이드 시티’를 배경으로 한정된 공간, 한정된 인물들이 겪게 되는 연극과 같은(실제로 연극인) 에피소드는 그 자체로도 삶에 대한 여러 가지 감정과 시대에 대한 풍자 등이 충분히 담겨 있다. 마치 웨스 앤더슨의 전작들이 그러했던 것처럼 말이다.

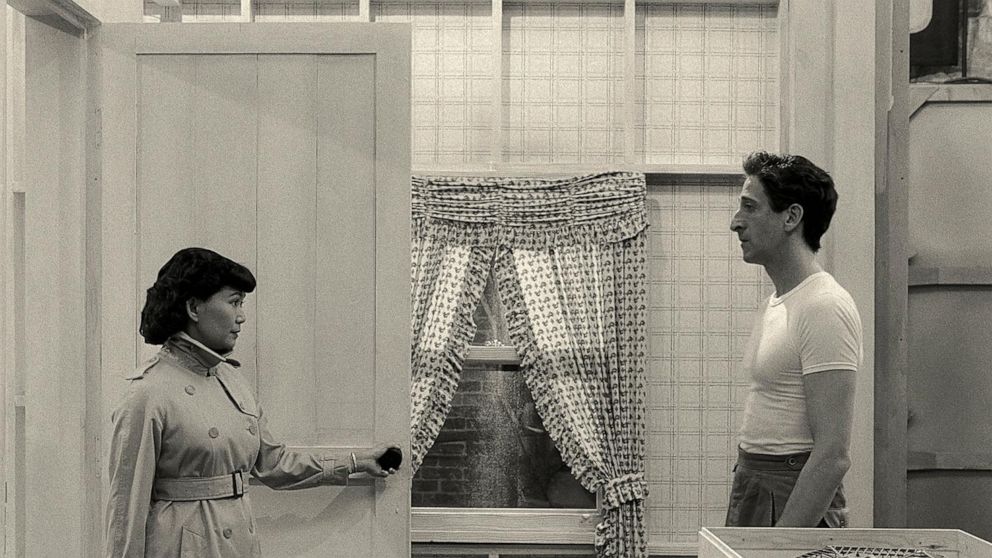

하지만 이 영화는 애스터로이드 시티에서 벌어지는 이야기를 연극으로 공연하는 배우들과 작가의 이야기가 하나의 레이어로 더 존재한다. 감독은 컬러와 흑백, 독백 형식 등으로 이를 완벽하게 구분한다. 이 경계를 관객에게 더 어필하려는 듯 각 레이어의 경계선을 분명히 하면서도, 가끔 경계를 넘나드는 유머를 섞기도 한다.

무대 위에서 펼쳐지는 공연 그 자체도 의미를 갖지만, 그 무대 위 공연을 실현하기 위해 무대 뒤와 밖에서 작가와 배우들이 고민하고 연구하는 과정들을 알게 되는 순간 무대 위 애스터로이드 시티에서 벌어지는 에피소드들의 깊이는 더 깊어진다. 그리고 수직적 움직임과 사각 구도의 한계를 적극적으로 활용하는 웨스 앤더슨의 영화들에서 가장 궁금한 미지의 세계인 앵글 밖의 이야기, 더 나아가 그 구도 밖 경계에 걸쳐져 있는 누군가의 삶에 대해 생각해 보게 만든다.

사실 이건 위험할 수 있는 방식이다. 왜냐하면 자칫하면 영화를 만드는 감독과 스텝 본인들에 대한 자기방어에 그쳐 관객에게까지 닿지 못할 수 있기 때문이다.

하지만 내게 있어 ‘애스터로이드 시티’는 자칫 미학적으로만 아름다운 에피소드에 그칠 뻔했던 이야기에 감정적 울림을 가져다준 놀라운 영화였다. 앞서 언급했던 것처럼 웨스 앤더슨의 영화들, 특히 전작들의 미학적 성취를 좋아했던 나로서는 〈프랜치 디스패치〉에 이어 이번 작품까지, 한편으론 기대하지 않았던 예상 밖의 감정을 느끼게 되었다. 그래서 분석적으로 바라보기보다는 더 감정적으로 그의 영화를 바라보게 됐다.

사실 계속 웨스 앤더슨의 영화들을 좋아한다고 말해왔지만 한편으론 동어반복이 계속되는 것은 아닌가 하는 우려도 있었다. 특히 〈그랜드 부다페스트 호텔〉 이후 대중적으로도 큰 주목을 받게 되면서 그의 스타일은 하나의 아이콘이 되었는데, 이전과 이후의 작품들을 이런 시각으로 평가하는 경우가 더 잦아졌다는 게 문제였다. 바로 그 프레임에 한정되어 고갈되어 가는 느낌이 짙어져 가는 분위기였으니까.

누군가에게는 〈애스터로이드 시티〉 역시 여전히 색감과 구도만 아름답고 동어반복되는 영화가 될지도 모르겠다. 하지만 내겐 전혀 다른 기대감으로 웨스 앤더슨의 다음 작품을 궁금하게 만드는 영화가 됐다. 그의 어떤 작품들보다 다음 영화가 가장 기대되는 영화다.

원문: 아쉬타카의 브런치

이 필자의 다른 글 읽기