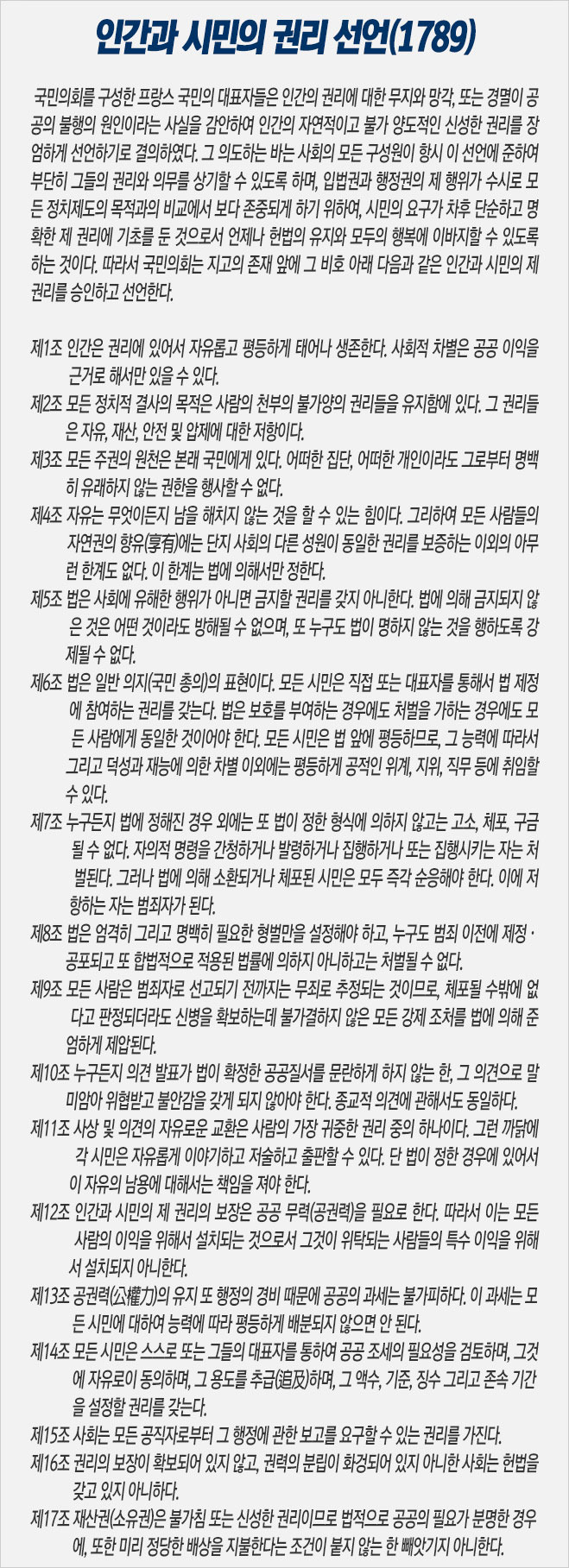

1789년, 프랑스 제헌 국민의회는 헌법의 정신을 담은 전문(前文)과 17개 조의 기본 원리를 공표하였다. ‘프랑스 인권선언’ 또는 ‘인간과 시민의 권리 선언’이라 불리는 이 선언은 자유와 평등, 종교, 출판과 결사의 자유 등 인간의 천부적 권리는 시간과 장소를 초월하여 보편적임을 표명하고 있었다.

선언의 근본 사상은 근세의 자연법사상과 계몽사상을 통해 자라난 인간해방의 이념이다. 선언은 인간의 자연적 권리(자유·소유권·안전과 압제에 대한 저항)의 존재를 전제로 하고, 이를 보전하기 위하여 정치적 결합, 즉 국가의 형성을 인정한다. 또 국가 형성의 기본 원칙으로서 시민적 제 권리(주권재민·권력분립·법률제정권 등)를 보장하는 내용으로 구성되었다.

인간과 시민의 권리 선언, 구체제의 억압에 종언을 고하다

인간의 기본권과 근대 시민사회의 정치이념을 명확히 표현하고 있는 이 선언으로 종교와 출판의 자유 등 인간의 기본권을 억누르던 로마 가톨릭교회를 중심으로 한 구체제(앙시앵 레짐 Ancien Régime)의 억압은 종언을 고하게 되었다.

프랑스 인권선언은 말할 것도 없이 프랑스 대혁명(1789.7.14.~1794.7.27.)의 산물이다. 절대왕정이 지배하던 프랑스의 구체제를 무너뜨린 것은 면세의 혜택을 누리면서 권력과 부와 명예를 독점하고 있었던 성직자와 귀족에 맞서 무거운 세금을 시달려야 했던 인구의 98%를 차지하고 있던 제3계급(평민)이었다.

7월 14일 아침, 파리 민중들이 혁명에 필요한 무기를 탈취하기 위하여 바스티유 감옥을 습격, 점령하면서 시작된 혁명은 2년간에 걸쳐 프랑스의 전 체제를 전복시켰다. 혁명은 구체제를 무너뜨렸지만, 혁명 후 수립된 공화정이 나폴레옹의 쿠데타로 무너지는 등 굴곡진 정치 상황이 이어졌다. 그러나 역사적으로 프랑스 혁명이 민주주의 발전에 크게 이바지한 점은 부정할 수 없다.

프랑스 혁명은 유럽과 세계사에서 정치권력이 왕족과 귀족에서 시민계급으로 옮겨지는, 역사적으로 새로운 시대로 열어가는 전환점이었다. 그리고 이 혁명이 환기해 낸 혁명의 이념인 자유와 평등과 박애, 인간의 존엄성을 확인하고 국민 주권에 관한 내용을 총화해 낸 것이 프랑스 인권선언이었다.

라파예트(1757~1834) 등이 기초한 프랑스 인권선언문은 영국의 권리장전(Bill of Rights, 1689)과 미국의 독립선언서(The Declaration of Independence, 1776)와 함께 근대 민주주의 발전을 드러내는 대표적인 문서로 불린다.

프랑스 인권선언은 자유와 평등을 보편적인 이념으로 확산시켜 보통선거와 근로권, 사회보장제도, 교육권 등 사회권을 규정하고 있는 1793년의 또 다른 인권선언으로 이어졌다. 혁명은 숱한 사람들의 희생을 요구했지만, 결과적으로 인간의 존엄성을 구체적으로 확인한 인권의 진보, 그 출발점이기도 했다.

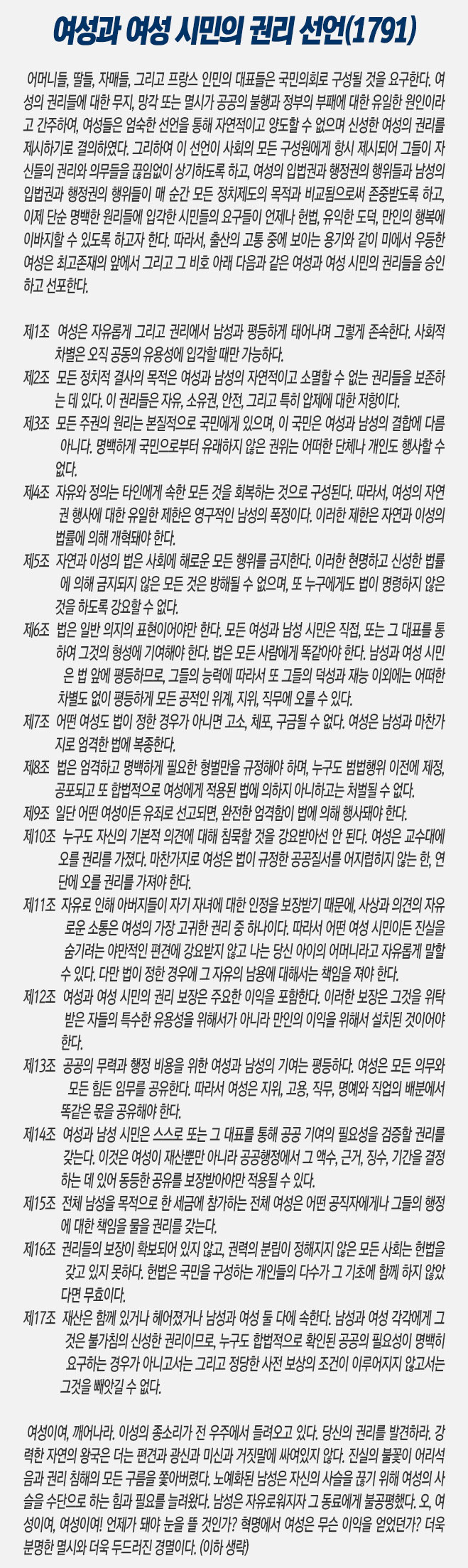

여성을 배제한 선언의 한계

프랑스 인권선언은 미국 독립선언문과 함께 ‘인권’을 구체적으로 명시하고 있다는 점에서 의의가 있지만, 이 선언의 한계도 적지 않다. 선언에서 이르는 ‘시민’의 범주가 백인 남성에 한정되어 있었고 인권의 보편성을 주창하고 있지만, 이는 근본적으로 부르주아의 요구가 반영된 것이었다.

새로운 사회의 주역으로 등장하고자 했던 부르주아들은 구체제에 대한 자유를 선언하면서 자신들의 이상을 투영하여 신분이 아니라 능력과 재산에 걸맞은 지위를 보장받기를 원했던 것이다.

프랑스 인권선언이 보장한 각종 시민권이 남성에게만 한정되었다고 본 극작가 올랭프 드 구즈(Olympe de Gouges, 1748~1793)는 1791년 ‘여성과 여성 시민의 권리 선언’을 발표했다.

여성은 자유롭게 태어나 남성과 대등한 권리를 지닌다.

이렇게 시작하는 여성권리선언은 1789년 인권선언의 17개 조항을 ‘여성의 처지에서 다시 쓰는 방식’으로 여성도 권리의 주체임을 천명하였다.

구즈는 프랑스 최초의 헌법이 제정되는 1791년, ‘여성과 여성 시민의 권리 선언’을 통해 남성에게 부여된 모든 권리와 자유가 여성에게도 적용되어야 한다고 말함으로써 혁명과 정치에 적극적으로 개입했다.

여성이 교수대에 오를 수 있는 것처럼 연단에도 오를 권리가 있다고 주장했던 구즈는 연단에 오르지 못한 채 1793년 단두대의 이슬로 사라졌다. 그는 ‘자신의 성별에 적합한 덕성을 잃어버린 사람’으로 단죄를 받았는데, 로베스피에르의 공포정치를 공격했다는 이유로 1793년 급진 공화파에 의해 처형당한 것이다.

프랑스 인권선언이 발표된 지 200년이 훨씬 지났다. 그러나 여전히 현실에서의 인권은 교과서에서 멀리 떨어져 있으며 그것을 위해 싸우는 이들은 감옥에 갇히기도 한다. 227년 전에 프랑스에서 천명된 ‘천부적 권리’를 위해서 아직도 사람들은 싸우고 있다.

지금도 사회적 차별과 ‘여혐’ 따위와 싸워야 하는 대한민국에서 여성의 인권은 구즈가 처형당했던 시대에서 얼마나 더 멀리 왔을까.

원문: 이 풍진 세상에

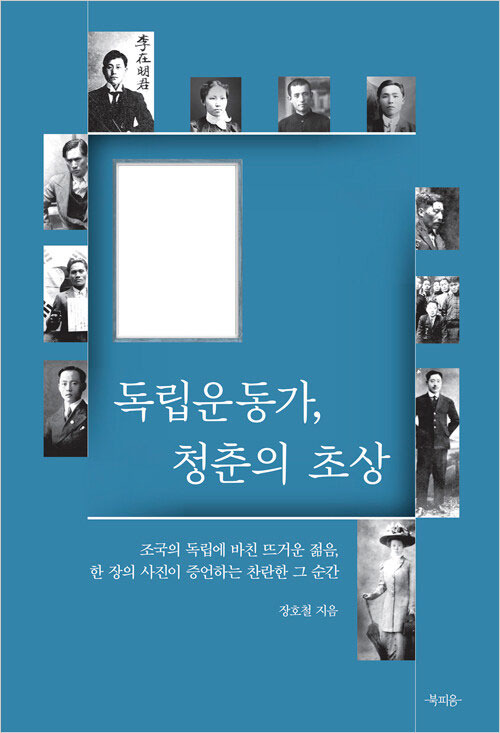

두 번째 책 『독립운동가, 청춘의 초상』을 내면서

유관순 18살, 이재명 22살, 윤봉길 24살, 안중근 30살, 이봉창 34살. 독립운동의 빛나는 순간들 속에서 독립운동가들은 2030 청춘이었다.

100년 전에 찍은 한 장의 사진으로 남은 ‘청춘의 초상’이 들려주는 뜨겁고 강렬한 대한의 독립운동 이야기. 반백의 노구와 주름진 얼굴의 흑백사진 속에서 기억되는 수많은 독립운동가들에게도 조국의 독립에 대한 열망으로 가득 찬 청춘의 시절이 있었다.

독립운동가들의 2030 시절의 한때를 포착한 단 한 장의 사진과 함께 읽는 색다른 근현대사 책. 100년 전 사진으로 되묻는다, ‘그대들은 어떻게 살 것인가’.

이 필자의 다른 글 읽기