요즘 케이블 채널 <티브이엔(tvN)>에서 방영하고 있는 드라마 ‘응답하라 1988’(아래 ‘응8’)을 즐겨 시청하고 있다. 같은 채널에서 방영했던 <미생> 이후 다시 드라마에 서서히 빠지고 있는 중이다. 한동안은 이웃한 채널 <제이티비시(JTBC)>에서 방영한 <송곳>과 함께 주말 밤을 온전히 드라마 두 개에 빠져 지냈다.

‘응8’은 금·토요일, ‘송곳’은 토·일요일에 방영하는 드라마여서 밤 8시대의 ‘응8’을 보고 이어서 ‘송곳’을 시청하다 보면 주말 밤이 꼴딱 넘어가곤 했다. 그러나 ‘송곳’은 이미 종영했다. 최규석의 만화는 지금도 계속 연재되고 있으니 언젠가 그것도 다시 만날 수 있으리라는 기대가 있다.

‘응8’은 흔히 말하는 복고 드라마다. ‘응답하라 1997’(이 드라마는 보지 못했다) 이래 회를 거듭할수록 시청률이 높아지고 있는 이 시리즈의 무엇이 사람들을 끌어당기는 것일까. 왜 사람들은 20년이나 30년 전쯤의 시절을 반추하는 이 이야기에 끌릴까.

20년이나 30년 전쯤은 물리적 시간으로 치면 그리 오래된 과거가 아니다. 그런데도 드라마를 통해 드러난 그 시절의 삶과 풍경은 지금과는 확연히 다르다. 사람들은 드라마를 시청하면서 세월이 환기해 주는 과거와 현재의 경계를 새삼스레 확인하게 되는 것이다.

‘응답하라’가 환기해 주는 ‘잃어버린 무엇’

그리고 그것은 현재의 삶이 과거의 삶의 집적 위에 있으면서도 그것과 다른 결로 이어지고 있다는 것을 망연히 되돌아보게 되는 것이다. 다분히 촌스럽고, 때론 닭살 돋게 하는 그 시절의 풍경이 환기해 주는 것은 그게 우리가 ‘잃어버린 무엇’이라는 깨달음이다. 그리고 다시 거기로 돌아가지 못한다는 사실의 씁쓸한 확인이다. 드라마 ‘응팔’에 시청자들이 꾀는 것은 그 어름이 아닐까.

무어 대단한 사건도, 갈등도 없는 그저 그렇고 그런 이야기가 물 흐르듯 흐른다. 이를테면 그건 80년대의 서민들의 ‘살아가는 이야기’다. 그리고 그 일상의 신산(辛酸)한 풍경 속에 깃들어 있는 사람 내음, 사람 사이의 인정 따위를 마치 꿈결처럼 바라보게 되는 것이다.

어젯밤 방영된 ‘응8’에서는 젊은이들의 사랑 이야기가 다루어졌다. 한 동네, 이웃집에 사는 사춘기의 소년소녀들의 풋풋한, 그러나 유치한 연애 이야기다. 뜻밖에 아이들은 자기감정 표현에 꽤 용감하다. 멀거니 바라보기만 하는 70년대의 사랑에 비한다면 장족의 발전을 하고 있는 셈이다. 저절로 입가에 미소를 떠오르게 하는 아이들을 바라보면서 딸애가 그랬다.

“저 정도의 자연스런 이야기만으로도 충분히 사람들에게 공감을 불러일으키는데, 왜 우리 드라마는 하나같이 막장으로 치닫는 것밖에 하지 못할까…”

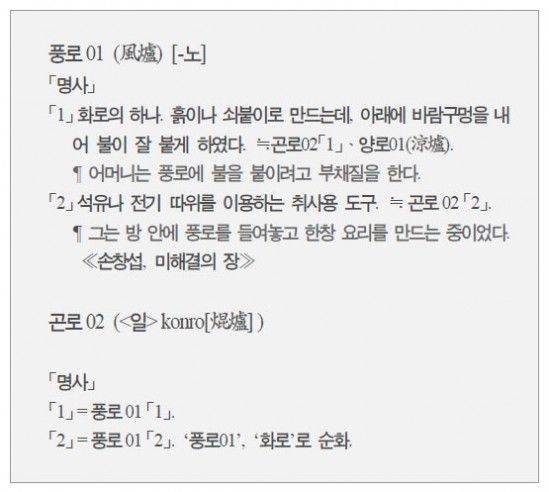

나는 시청하지 못한 부분인데, 지난달 30일에 ‘응8’의 0화 시청지도서 편이 방영되면서 때 아닌 ‘곤로 논쟁’이 일어났다. 이 드라마에 나오는 ‘부엌의 곤로 장면’이 누리꾼 사이에서 갑론을박의 대상이 된 것이다. 논박의 요지는 ‘곤로’라는 물건이 1988년도 배경에 적합한가 여부다.

“88년에 서울에서 곤로 쓰는 집은 거의 없었다”는 의견과 “곤로에 밥 해먹던 추억이 새록새록 하다”는 의견이 팽팽히 맞섰다는데, 정작 제작진에서 내린 결론 앞에선 입을 다물 수밖에 없다. 1988년을 재구성하기 위해 많은 사람들을 인터뷰한 결과 저마다의 기억이 제각각이었다는 것이다. 결국, 연출자 신원호 PD는 그렇게 상황을 정리했다고 한다.

“모든 사람의 기억을 맞출 수는 없다고 판단해 스스로 취사선택하는 과정을 거쳤다.”

곤로에서 가스레인지까지, 부엌변천사

곤로에 대한 나름의 기억을 가진 연배임에도 불구하고 나는 연출자의 판단이 정답이라고 생각한다. 한 시대의 보편적인 문화나 현상은 객관적으로 존재한다. 그러나 경우에 따라서 그것은 각자의 고유한 기억과 섞이면서 저마다 다른 빛깔과 크기로 갈무리되기 때문이다.

‘곤로’는 6, 70년대부터 가정에 보급되어 장작과 연탄아궁이에서 여성들을 해방시켜 준, 석유(백등유)를 연료로 쓰는 조리 기구다. 애당초 일본에서 개발되어 들어오는 바람에 ‘곤로(焜炉, コンロ)’라는 일본어 표현으로 불리었다. 내 기억에 곤로가 ‘풍로’로 순화되어 쓰이기 시작한 것은 정작 곤로가 그 소임을 다하고 가정에서 사라질 때쯤이 아니었는가 싶다.

60년대에 도입된 후, 연탄 화덕을 대신하여 본격적으로 석유풍로가 쓰이게 된 것은 70년대에 들어서이다. 시골의 우리 집에서도 이 물건을 남 먼저 구입해서 썼던 것 같다. 빨간색 몸통에다 심지를 조절하는 까만 손잡이가 달린 물건은 불을 붙여 쓰는 동안 생기는 그을음이나 기름내만 참으면 그 이상 편리할 수 없는 기구였다.

필요할 때마다 불을 붙여서 이용할 수 있는 이 풍로는 한여름에도 조리를 위해 24시간 불을 피워야 하는 연탄에 비기면 거의 혁명적인 물건이었다. 연료통에 석유를 채우거나 불을 붙이고 알맞게 화력을 유지하기 위해 심지를 조절하는 게 쉽지 않았지만 그런 불편을 상쇄하고도 남을 만큼 풍로는 편리한 도구였던 것이다.

손수 밥을 끓여 먹으며 학교를 다녀야 하는 자취생들에게도 이 석유풍로는 반드시 갖추어야 하는 가재도구였다. 아침에 늦게 일어나 연탄불에 의지하지 않고 밥을 짓거나 라면을 끓이는 데는 이 풍로만 한 것이 없었다. 이내 바닥을 드러내는 연료 때문에 석유를 사와야 하는 게 번거롭긴 했다. 그러나 밤낮으로 연탄불을 꺼뜨려 먹기 일쑤인 자취생들에게 풍로는 하시라도 배를 채울 수 있게 해 준 최고의 반려였던 것이다.

70년대에 이어 80년대에도 ‘부엌 혁명’을 주도했던 풍로는 80년대 중반을 넘어서면서 쇠퇴기를 맞는다. 풍로 대신 흔히 ‘프로판가스’라 불리던 LPG를 이용한 가스레인지가 이를 대체하기 시작했던 것이다. 담벼락이나 부엌 바깥에다 세워둔 커다란 가스용기에 고무호스를 이어 레인지를 이용하는 집이 하나둘 늘어갔다.

첫 발령을 받아 아내와 함께 낯선 소읍에 이삿짐을 부렸을 때 아내에게는 풍로조차도 없었다. 70년대에 남 먼저 썼던 풍로는 어디로 갔던 것일까. 겨울은 그럭저럭 지냈지만, 여름이 되면서 아내는 아궁이의 연탄을 흙으로 구운 화덕으로 옮겨야 했다.

아내는 외부를 양철로 싼 연탄 화덕을 만 2년간 썼다. 젊고 철없던 시절이라, 나는 퇴근해 시장기를 참지 못하고 밥이 늦다고 자주 투덜댔던 모양이다. 아내는 지금도 그 시절을 떠올리면서 혀를 차곤 한다. 금방 갈아 넣은 연탄불에 밥을 올린들 그게 금방 끓겠우? 세정 모르는 양반 같으니라구…

이태 후에 우리는 큰 맘 먹고 가스레인지를 들였다. 나는 선배 교사의 주선으로 동네 가게에서 월부로 그걸 들였는데, 좋이 20만 원 가까이 돈이 들었다. 첫 봉급으로 본봉을 19만9천 원을 받았던 시절, 1986년이었다.

풍로가 ‘부엌 혁명’을 가져왔다면 가스레인지는 천지개벽에 비유해도 지나치지 않았을 것이다. 아내는 더 이상 조리에 앞서 연탄불의 상태를 고민할 필요가 없어졌다. 그리고 그때부터 연탄불은 조리용이 아니라 순전히 난방용으로만 쓰이게 되었다.

그리고 이삿짐을 싣고 가는 트럭마다 빠지지 않고 엘피지 가스용기가 실려 있었던 것은 곧 일상적 풍경이 되었다. 가스 가게의 배달원들이 커다란 가스 용기를 어깨에 메고 아파트 옥상을 오르내리는 건 어디서나 볼 수 있었다.

내가 엘피지 가스용기를 처분해 버리고 이사하게 된 것은 그로부터 10년도 뒤였다. 인근 도시에 작은 아파트를 분양받으면서였다. 비록 소도시였지만 거기엔 도시가스가 공급되고 있었던 것이다. 조리 중에 가스가 바닥나는 걱정 없이 가스로 조리와 난방을 하게 되면서 주부들은 한결 편해졌을 것이다.

몇 해 후에 바뀌긴 했지만, 그때의 도시가스는 천연가스(LNG) 공급배관이 설치되지 않은 곳에 공급하는 LPG에다 공기를 섞은 혼합가스였다. 그리고 다시 20여 년, 이제 우리는 거기보다 조금 더 큰 도시에 들어와 산다.

조리기구도 진화를 거듭해서 이젠 전기레인지도 꽤 보급된 듯하다. 우리는 여전히 시골 사람이어서 몇 년 전 제주도 여행 중 펜션의 전기레인지를 쓸 줄 몰라 쩔쩔매기도 했다. 아내는 이웃집에서 전기레인지를 써 보고 나서는 아무래도 아직은 가스레인지가 손에 익고 편하다고 했다.

돌아갈 수 없는, 혹은 돌아가지 않을 시절…

명절에도 음식을 만들 때는 거실에 둘러앉아 콘센트에 꽂은 팬을 두고 쓴다. 솥뚜껑을 뒤집어 놓고 불을 때어서 부침개를 부치던 반세기 전엔 상상할 수조차 없었던 풍경이다. 세월 앞에 세상도 풍경도 바뀐다. 그중 가장 많이 달리진 것이 인정이다.

‘응8’을 비롯해 ‘응답하라’ 시리즈가 환기해 주는 것은 단순히 달라진 세상의 풍경이 아니라, 그 변화 속에 사라지거나 잃어버린 정서다. 쌍문동 동네 사람들이 음식뿐 아니라 근심 걱정을 나누며 주고받는 인정을 통해서 다시 돌아갈 수 없는 공동체의 추억을 되새겨 보는 것이다.

그 시절이 그리움으로 남는 것은 언제든 마음만 먹으면 돌아갈 수 있는 때가 아니기 때문이다. 돌아갈 수 없기 때문에 그 헐벗고 모자란 시절이 절실하게 다가오는 것이다. 하긴 설사 그럴 수 있다 한들 누가 그 불편하고 힘든 시절로 돌아가겠는가.

돌아갈 수 없든, 돌아가려 하지 아니하기 때문에 저 지난 시절은 기쁘고 슬프고 아프고 정겨운 추억으로만 존재하는 것이다. 바뀐 세상의 정서가 더 강팔라지면 강팔라질수록 그 과거의 온기와 훈기는 더 새롭고 새로워지기 마련이다.

원문: 이 풍진 세상에