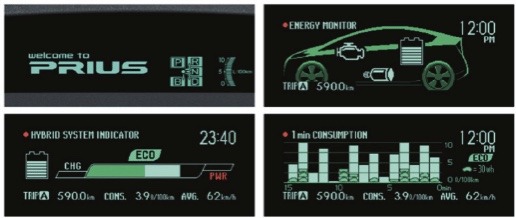

2010년대 초반에 일본으로 출장을 가면 조그만 도시에 택시들이 20~30년 된 중형 세단 아니면 다 프리우스 차량이었다. 그때 처음 하이브리드를 타봤는데, 지하철 시작하는 듯한 소리와 함께 미끄러지듯 움직이면서 주행에 따라서 동력이 모터에서도 오고 엔진에서도 오는 모습이나 배터리로 충전되는 양상이 그대로 보이던 클러스터가 인상적이었다.

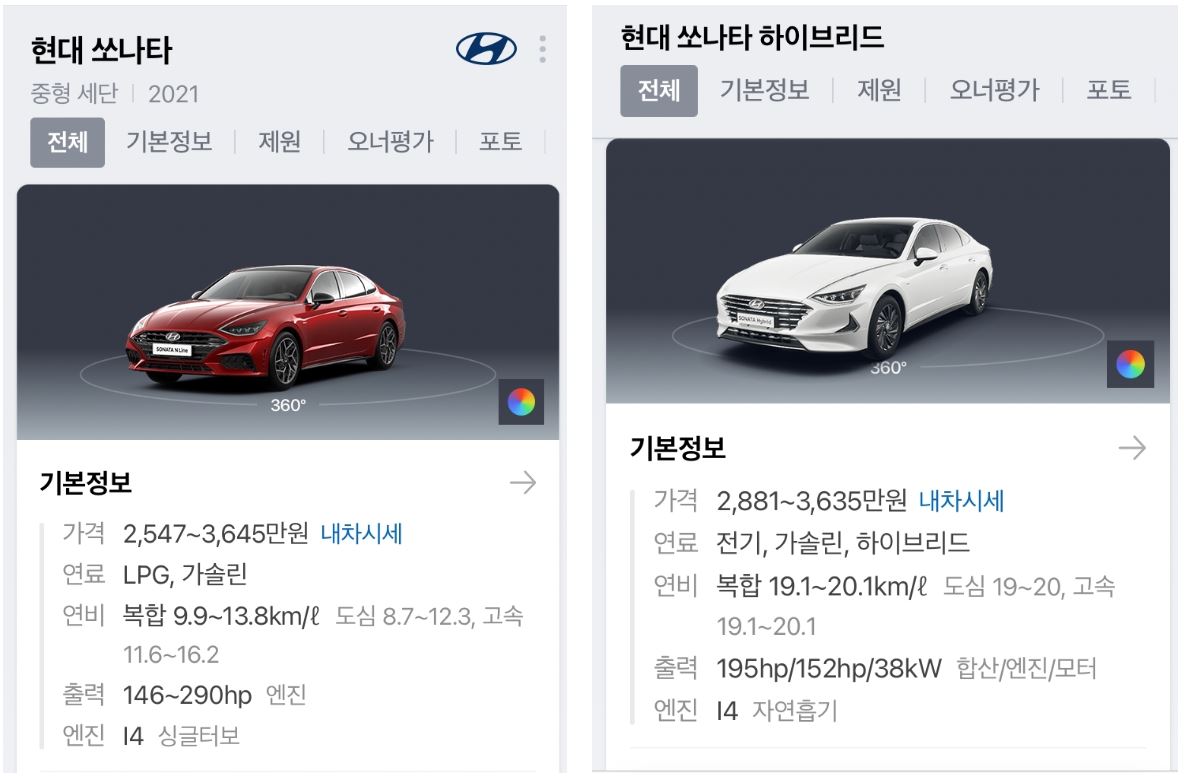

주변을 보면 하이브리드 차량 비율이 정말 많이 늘었다. 연비도 좋고, 친환경이기도 하다. 그런데 가격이 상대적으로 비싸다. 소나타 1.6 터보 가솔린이 연비 13.5에 프리미엄이 2700만 원이고 2.0 가솔린이 연비 13.1에 2630만 원인데, 같은 급인 하이브리드는 연비 19.6에 2960만 원이다. 평균적으로 300만 원 정도 더 비싸다는 셈이다.

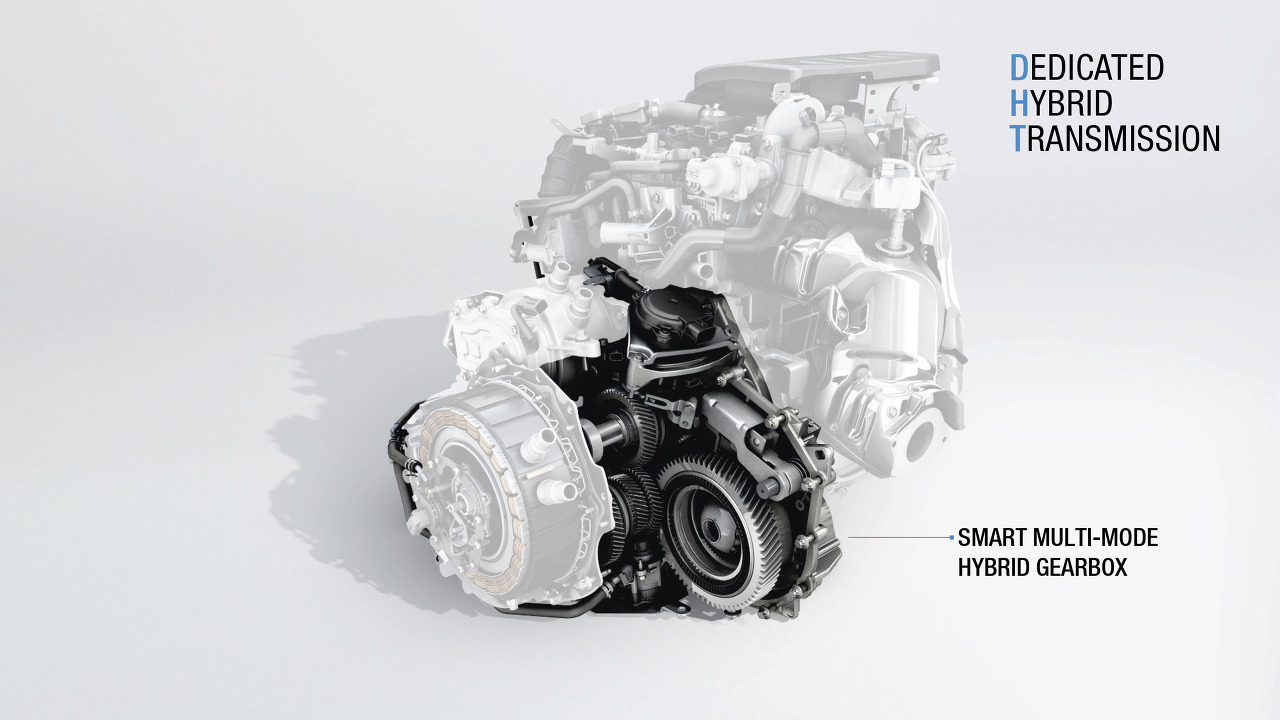

하이브리드, 즉 ‘혼종’이라는 의미의 이 차량에는 내연기관 차량과 전기차의 DNA가 다 들어있다. 일반 가솔린 차량은 엔진과 미션, 연료통만 있으면 되는데 하이브리드 차량은 추가로 모터도 있어야 하고, 배터리도 있어야 한다. 두 동력원을 이어주는 트랜스미션도 훨씬 복잡하다.

또한 엔진이 작동하지 않는 동안에도 브레이크가 작동해야 하고, 에어콘도 작동해야 한다. 이런 작업을 전기적으로 만들어주는 부가적인 장치가 더 많이 필요한 것이다.

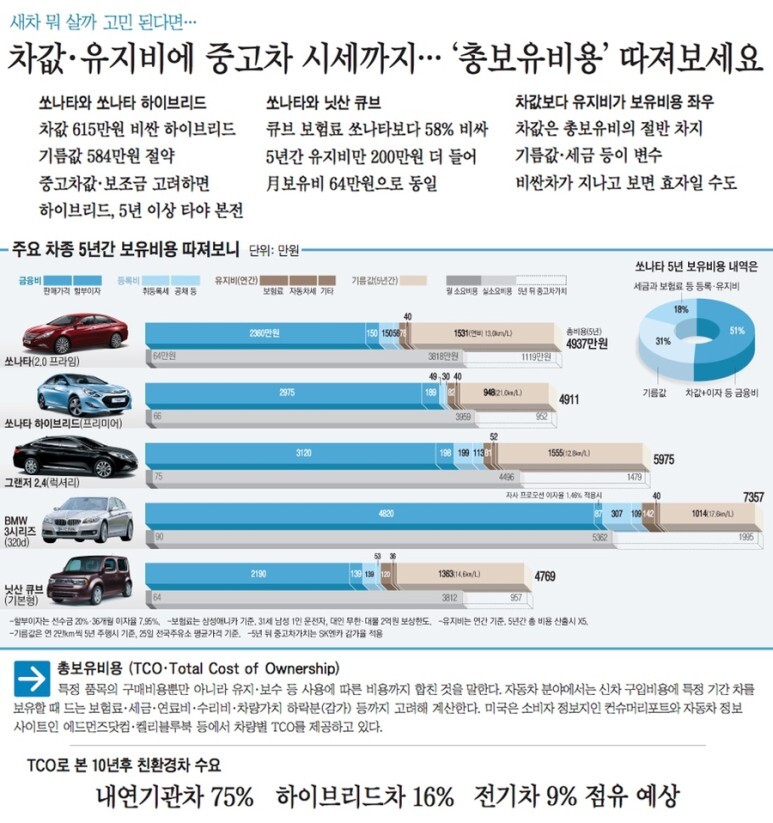

딱 봐도 300만 원이 훨씬 넘게 비쌀 것 같지 않나? 제작사 입장에서는 개발비 삼각을 포함한 원가가 400~500만 원 이상 차이가 난다. 그럼에도 가격은 300만 원 정도만 차이 나도록 설정하는 이유는 소비자가 최종적으로 지불해야 하는 가격, TCO (Total Cost of Ownership)가 비슷해야 같은 기종 내에서 경쟁력이 있기 때문이다.

원리는 간단하다. 기름값만 봤을 때 차량 구매 후 지불해야 하는 비용의 차이는 (차량 보유 기간) × (연평균 주행 거리) × (1÷(가솔린 평균 연비) – 1÷(하이브리드 평균 연비)) × (휘발유 평균 가격) 하면 나온다. 이 공식에 대입해 시뮬레이션하는 것이다.

보통 사람들이 차를 바꾸는 주기를 5년으로 계산하고, 1년에 1만 km 정도를 기준으로 기름값이 1400원이라고 생각해 보자. 소나타 가솔린과 하이브리드를 비교해 보면 1만 km 기준으로 170만 원이 나온다. 300만 원 차이니까 만 오천 km로 5년이면 ‘똔똔’ 되는 시점이 온다. 이후로는 더 많이, 더 오래 탈수록 이득이다.

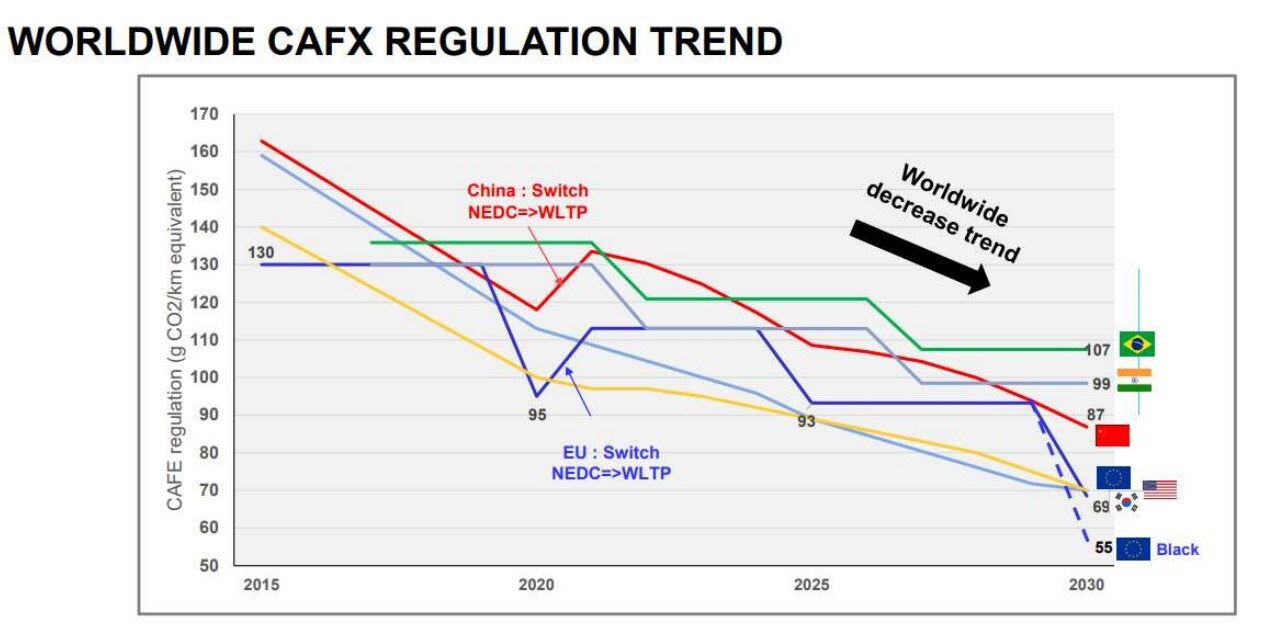

원가 차이보다 더 싸게 하이브리드를 시장에 내놓는 배경에는, 자동차 회사들의 CO2 배출량을 제어하는 정부의 규제가 큰 몫을 차지한다. 연비 좋은 차를 일정 비율 이상 팔아서 회사 전체의 평균 CO2 양을 줄이지 않으면 회사가 벌금을 내야 하는 이른바 CAFE (Corporate Aveage Fuel Economy) 규제가 있기 때문이다. 여기 걸려서 벌금을 내느니, 덜 이익을 보더라도 하이브리드를 TCO관점에서 다른 차종과 맞추는 것이다.

그러니, 한 8만km 지점까지 타면 본전을 뽑는다. 주행 습관에 따라서 연비 차이는 더 커진다. 특히 도심처럼 가다 서다를 반복하게 되면, 공인 연비보다 더 차이가 많이 난다.

연비 말고도 정차 후 다시 출발할 때나 정숙한 점 때문에 하이브리드가 가진 장점이 많다. 모터와 엔진 사이의 전환 때문에 확 치고 나가는 맛은 조금 적지만, 일상 주행하기에는 부족함이 없다. 친환경이라는 타이틀을 생각한다면 하이브리드 차량을 좋은 선택지로 추천한다.

원문: 이정원의 브런치

※ 이 글은 「잘 고른 중고차, 새 차 안 부럽다」에서 이어집니다.