취업 준비를 하는 지인이 기대했던 회사의 최종 면접에서 탈락했다는 소식을 들었다. 그녀와 친분이 있는 건 아니지만 지인의 지인이었기에 간간이 소식을 듣곤 했다.

나보다 3살쯤 어린 그녀는 이미 한 회사에 다니고 있음에도 더 좋은 회사를 들어가기 위해 꾸준히 도전하기에 대단하다고 생각했다. 이번에 도전한 회사는 꽤 가고 싶었던 회사인 듯했다. 얼핏 듣기에 합격자 발표가 나면 4일 만에 출근해야 하는 상황이라서 휴가까지 내며 두근거리는 마음으로 결과를 기다렸다고 하니 말이다.

크게 친분은 없지만, 괜히 나도 나의 취준생 시절이 떠올라 마음속으로 응원하고 있었다. 하지만 결과는 탈락이었고 짐작건대 기대했던 만큼 씁쓸했을 거다.

그녀의 소식을 들으며 나 또한 지원한 결과를 간절하게 기다리며 이러지도 저러지도 못하고 있던 기억들이 떠올랐다. 그때는 차라리 눈 뜨면 결과가 나오는 날이 훌쩍 다가와 있으면 어떨까 상상하곤 했다.

합격이던 탈락이던 빨리 마음을 정하고 해야 할 일에 임할 수 있게 시간이 쏜살같이 흘러가면 좋겠다고 생각했다. 그렇게 결과를 기다리는 동안은 아무것도 손에 잡히지 않았다.

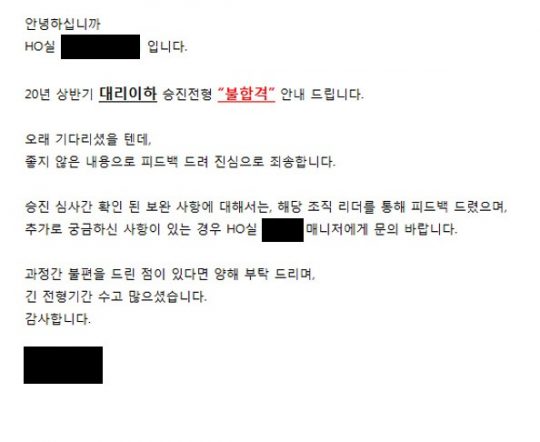

취준생 때만 그랬으랴. 승진을 준비하던 시기, 사내 이동을 준비하던 시기, 이직을 준비하던 시간도 그랬기에 누구보다 탈락 메일을 받은 그 심정을 이해한다. 아직 면접만 본 상태임에도 벌써 승진해 있을 나를, 이직해서 다른 회사를 다니고 있는 나를 상상하며 단꿈에 젖곤 했다.

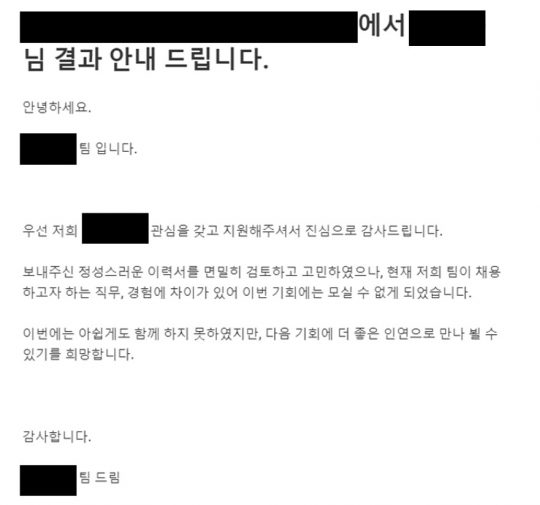

그래서 탈락 메일을 받고 나면 그렇게 달달했던 상상 속에서 깨어나야 하니 얼마나 마음이 아려오는지 모른다. 기대가 큰 만큼 실망도 크다고 미리 김칫국 마시며 단꿈을 꾼 대가는 가혹했다. 수많은 탈락 메일에 적힌 ‘당신이 부족해서 떨어진게 아니라~’는 상투적인 위로는 진정 위로가 되지 않았다.

나는 탈락만 하는구나…

나는 부족하구나…

계속 이어진 탈락 메일은 나의 자신감을 야금야금 갉아먹다가 그 자신감 마저 떨어져 갈 때 쯤에는 자존감까지 갉아먹으며 사는 듯했다. 그래서 어느 순간부터는 자신감도 자존감도 무너져 지원하는 것조차 겁먹고 있었다.

여기는 내 능력으로는 못 가. 써도 안될 것 같아.

여기는 나보다 뛰어난 사람들이 많을 거야. 어차피 안될 텐데.

어쩌면 이건 저성장, 취업난 시대에 태어난 에코 베이비붐 세대들이 겪어야 하는 치열한 운명일 것이다. SKY를 나온 학생들도 취업이 어렵다고 하고 스펙이 짱짱한 경력자들도 면접에서 떨어지는 모습을 보면 탈락에도 겸허하게 나아가야 하는 게 우리 세대의 운명인 것을 받아들어야만 할 것 같다.

나뿐만 아니라 다른 누군가들도 50군데 지원하고 50번을 떨어져 보는 탈락의 홍수를 거쳐왔을 거라 생각하니 조금은 위로가 된다.

내가 부족한 게 아니라… 사람은 많고 채용은 적은 사회의 구조적 문제다

그럼에도 불구하고 언제나 탈락 소식은 익숙해지지 않는다. 다만 한 가지 위로를 하자면 지금의 탈락이 나중에는 큰 기억도 나지 않을 일이며 우리가 받는 수많은 탈락 중 하나로 남을 거라는 거다. 탈락을 했지만 그 회사를 준비하면서, 면접을 보면서 배운 것들, 얻은 것들은 분명히 있을 테니 실망할 필요도 없다. 그 회사에게 나는 수많은 지원자 중 하나겠지만 역시나 그 회사도 내가 지원했던 수많은 회사 중 하나이다.

생각해보면 내가 그간 탈락 메일에 그토록 마음을 잡지 못하고 좌절에 쓰러져 있던 건 기대가 컸던 것뿐만 아니라 그 결과가 나의 가치를 내포하고 있다고 생각했기 때문이다.

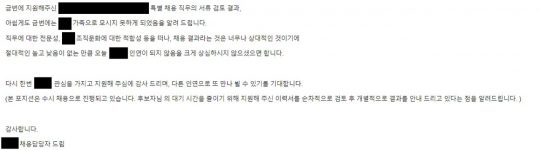

승진에 떨어졌을 때, ‘회사에서 내 성과를 인정하지 않는구나. 나는 회사에서 중요하게 여기는 사람이 아니구나’라고 생각했다. 물론 진짜 그랬을지도 모르지만, 실제로 회사는 내가 승진에 탈락하고 퇴사할 것처럼 보이니 직무를 이동해주면서 최대한 내가 마음을 잡고 일할 수 있도록 달래주었다. 그러니 그 승진 결과는 진짜 회사가 생각하는 나의 가치가 아니라 현재 내부 상황으로 인해 어찌 못 할 일이었을 수도 있다.

이직에 떨어졌을 때도, ‘나는 이 회사에 들어가기 부족한 사람이구나.‘라고 탈락 메일에 내 가치를 이입했다. 그래서 우수수 떨어지는 낙엽처럼 나의 자존감도 우수수 떨어지곤 했다.

떨어지는 자존감을 지푸라기처럼 붙잡고 마지막으로 한번 더를 외치며 오기로 동일 회사에 다른 직무를 지원했다. 한 차례 탈락으로 기대 없이 지원했지만 결과는 예상외로 합격이었다.

그러니 내가 그 회사에 부족한 사람이 아니라 당시 그 채용을 결정짓는 팀 매니저가 원하는 스타일이 아니어서 떨어졌던 거다. 겨우 한 시간 남짓 나를 보는 그 면접관이 나를 얼마나 알겠나. 내가 부족한 게 아니라 그때 그 면접관이 틀릴 수 있다. 그러니 어쩌면 속상해할 사람은 이런 인재를 놓친 그 팀장이 아니겠나?!

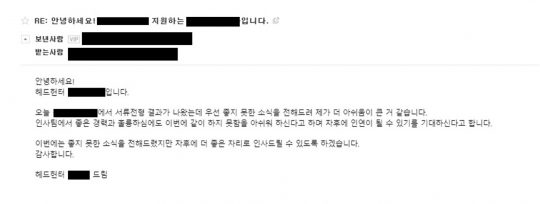

또 다른 회사에서 최종면접에서 떨어졌을 때도, 이직이 이토록 내게 어려운 일인가 포기할까 고민이 들기도 했다. 그런데 2달 뒤에 그 회사의 부사장은 내게 연락이 와서 추가 채용이 결정되었다며 입사 제안을 하기도 했다. 그때는 내가 이미 다른 회사로 이직을 한 후였기에 오히려 역으로 내가 그 회사의 제안을 거절했다. 그러고 보면 그때의 탈락은 100% 내가 부족해서 그런 게 아니었다. 나는 똑같은 사람은 데 이렇게 결과가 팀마다, 시기마다 달라질 수 있다.

그러니 탈락 메일은 그 시기에, 그 팀의 담당자가 보기에 맞지 않아 보낸 탈락일 뿐, 그게 나의 모든 가치를 담지 못하다는 것을 우리는 기억해야 한다. 그래서 지금의 탈락이 영원한 것이 아니라는 것도 잊지 말자.

내가 나를 탈락이라고 단념하지 않는 한, 언젠가 나는 붙을 수 밖에 없으니까!

원문: 작은버섯의 브런치

함께 보면 좋은 글