※ 뉴욕타임스의 「How Other Nations Pay for Child Care. The U.S. Is an Outlier」와 관련 팟캐스트를 참고한 글입니다.

조 바이든 미국 대통령은 요즘 행정부가 추진 중인 인프라 지원 법안을 의회와 국민에게 설득하고 홍보하고 다니느라 바쁩니다. 법안은 크게 두 부분으로 나뉘는데, 하나는 우리가 아는, 전통적인 인프라를 확충하고 이를 통해 일자리도 창출하는 법안입니다. 다른 하나는 미국이 특히 유럽을 비롯한 다른 주요 선진국과 비교했을 때 턱없이 부족하다고 여겨지는 사회보장제도를 대폭 확대하는 법안입니다.

야당인 공화당이 정부 지출이 늘어나는 일이라면 대개 덮어놓고 반대하는 성향인 데다 정치적 양극화 추세가 뚜렷한 경향도 있어서 정부가 추진하는 법안이 원안 그대로 발의돼 통과될 가능성은 매우 희박합니다. 그러나 코로나19 팬데믹을 거치며 부각된 빈부격차와 불평등은 개인의 자유라는 미명 하에 수많은 것들을 그저 개인의 역량에 맡겨놓은 미국 시스템의 한계를 명확히 드러내기도 했습니다.

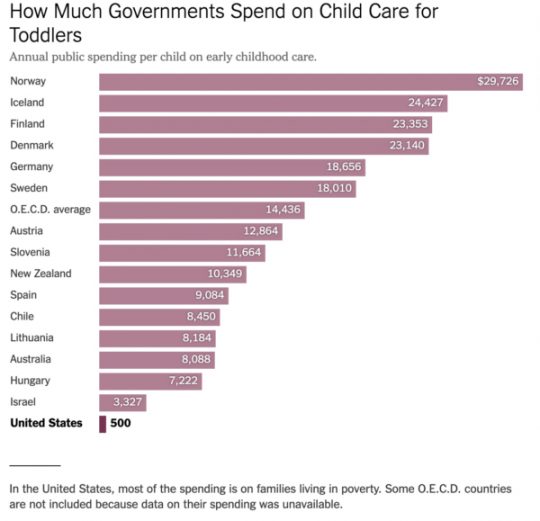

공공 부문이 개입해선 안 된다는 미국 사회의 통념이 옳고 그름을 떠나 전 세계적으로 봤을 때 얼마나 ‘특이한’ 것인지 확인할 수 있는 분야는 많습니다. 오늘은 그 가운데 영아와 유아를 기르는 일에서도 미국은 얼마나 다른 나라와 다른지 살펴보겠습니다. 뉴욕타임스가 업샷에 쓴 기사를 요약했습니다. 사실 기사를 읽을 것도 없이 이 표만 봐도 미국은 OECD 국가들 안에서도 다른 나라와 확연히 다른 길을 가고 있습니다. (한국은 데이터가 없는지 조사 대상에서 빠져 있습니다.)

만 2세 아이가 있는 집 맞벌이 부부의 하루를 생각해 봅시다.

덴마크 부부는 아이를 보육 시설에 맡기고 일하러 갑니다. 어린이집에 자리가 없어 못 보낼 걱정은 하지 않아도 됩니다. 이 자리는 아이가 10살이 될 때까지 보장됩니다. 10살이면 학교에 다녀도 방과 후 돌봄 보육이 필요한 나이죠. 부모가 내는 돈은 이용료의 최대 25%로 제한됩니다. 나머지는 정부가 지원하죠. 만약 부모가 아이를 보육 시설에 맡기지 않고 따로 아이를 돌봐줄 사람을 고용하면, 정부는 그 돈도 대신 내줍니다.

미국 부부도 아이를 보육 시설에 맡기고 일하러 가고 싶습니다. 하지만 그럴 수 있는 부부는 많지 않습니다. 한 달 평균 1,100달러(130만 원)나 되는 이용료를 낼 여유가 없는 사람도 많고, 그럴 돈이 있더라도 보육 시설이 부족해 몇 안 되는 자리를 두고 늘 치열한 경쟁을 뚫어내야 합니다. 어린이집에 보낼 방법이 없으니 둘 중 한 명이 일을 그만두고 집에서 아이를 보거나, 일을 그만둘 수 없으면 아이를 돌봐줄 사람을 구해야 하는데, 거기에 드는 돈도 만만찮게 비싸거나 오히려 비용이 더 들기도 합니다. 정부 지원은 없습니다. 유치원에 갈 때까지 영유아를 기르는 일은 힘도 들지만, 너무 비싼 과제이기도 합니다.

아이를 기르는 데 정부가 돈으로 얼마를 지원해주는지 보면, 미국은 선진국들 가운데 대단히 특이한 나라입니다. 2세 이하 어린이의 보육에 미국은 GDP의 0.2%를 씁니다. 1년에 한 번 연말정산 때 보육비 지원금 명목으로 세금이 환급되는데, 대부분 가정은 200달러 정도를 받습니다. 그래서 여당인 민주당은 사회보장제도 확충 법안을 통해 다른 나라와의 차이를 좁히려 하고 있습니다.

OECD 회원국들은 보통 같은 나이 아이들의 양육을 지원하는 데 GDP의 0.7%를 씁니다. 덴마크는 아이 한 명에게 평균 2만 3,140달러를 씁니다. 앞서 묘사한 가상의 부부처럼 아이를 기르는 데 드는 돈과 자원의 많은 부분은 정부 보조금으로 충당됩니다.

현재 미국 하원 민주당이 발의한 사회보장제도 확충 법안에는 영유아 보육 지원을 대폭 늘리는 방안이 포함돼 있습니다. 저소득층 가정의 아이들에게 무상 보육을 확대하고, 만 3–4세 아이들에게 공공 보육을 시행하며, 보육 교사와 유아원 선생님의 급여를 초등학교 교사 수준으로 올리는 방안이 골자입니다.

미국이 교육 전체에 공적 지원이 부족한 건 아닙니다. 초등학교부터 대학교까지 교육만 놓고 보면 미국은 OECD 38개 회원국 가운데 룩셈부르크에 이어 두 번째로 많은 예산을 씁니다. 다만 미취학 아동에 대한 교육까지 정부가 지원해야 하느냐는 문제에 관해선 미국 안에서도 의견이 갈립니다.

특히 육아는 사회보다 부모와 가족의 몫이라는 생각이 강한 보수적인 주들은 보육 예산을 늘리는 데 반대합니다. 정부가, 특히 연방 정부가 끼어들 사안이 아니라는 겁니다. 여기에 바이든 행정부가 인프라 법안에 드는 재원을 법인세를 올리거나 부유세를 거둬 마련할 것이라며 반대하는 공화당원도 적지 않습니다.

그러다 코로나19 팬데믹을 거치면서 사람들의 생각이 많이 바뀐 것 같습니다. 보육이 얼마나 중요한 문제인지, 또 미국의 현재 보육 시스템이 얼마나 제 기능을 못 하고 있는지가 적나라하게 드러났습니다. 망가진 보육 시스템이 경제 회복의 발목을 잡고 있는 현실을 우리 모두 지켜보고 있습니다.

주별로, 또는 도시별로 3–4세 어린이가 다닐 수 있는 주립(또는 시립) 유치원을 세워 운영하는 곳이 조금씩 늘어나고 있습니다. 미취학 아동의 교육을 공교육에 편입시킨 거죠. 그러나 4세 어린이를 기준으로 공립 유치원이 전체 아동의 절반 이상을 수용할 수 있는 주는 7개(와 수도 워싱턴 D.C.) 밖에 없습니다. 반면에 공립 유치원이 아예 없거나 수용률이 주에 있는 4세 어린이의 10%도 안 되는 주는 14개나 됩니다. 3세 이하의 어린이 보육은 공공 부문의 지원을 찾기 어려우며, 대부분 지원이 빈곤층에 몰려있는데, 빈곤층 부모 중에는 그런 제도가 있다는 사실을 몰라서 지원을 받지 못하는 이들도 많습니다.

다른 선진국의 상황은 확연히 다릅니다. 유럽의 부모들은 평균 14개월의 유급 출산휴가를 씁니다. 대부분 어린이가 3세에 유치원을 다니기 시작합니다. 영유아기 아이가 어린이집에 가는 것이 사회성을 기르는 데 도움이 되는지, 아니면 집에서 부모와 가능한 한 많은 시간을 보내는 게 좋은지는 여전히 의견이 갈리지만, 어쨌든 그 시기에도 생각보다 아이를 기르는 데 돈이 많이 듭니다.

핀란드와 한국, 덴마크를 비롯한 많은 선진국에선 정부가 집에서 아이를 돌보는 부모에게 지원금을 지급합니다. 특히 북유럽 국가들의 보육 지원 제도가 가장 잘 갖춰져 있는데, 덴마크에서는 저소득층 자녀들은 보육 시설을 공짜로 이용할 수 있으며, 부모들은 자녀가 10살이 될 때까지 3개월마다 약 80만 원의 지원금을 받습니다.

독일 어린이들은 생후 몇 개월 때부터 초등학교에 갈 때까지 정부가 운영하는 어린이집이자 유치원(kita)에 다닙니다. 베를린이나 함부르크 등 아예 공짜인 곳도 있고, 부모가 소득에 따라 돈을 좀 내는 곳도 있습니다. 프랑스 부모들은 보육비의 최대 85%를 세금 환급으로 돌려받습니다. 2–3살 아이를 집에서 가르치는 보육 돌보미나 가정교사를 고용한 비용도 포함됩니다. 제도가 잘 갖춰진 유럽 나라들보다는 개인이 더 많은 돈을 내야 하는 나라들도 많지만, 미국만큼 정부의 보육 지원이 전무하다시피 한 나라는 OECD 회원국 가운데는 없습니다.

다른 정부 정책의 일환으로 보육 지원책을 확충하는 나라들도 있습니다. 예를 들어 보육 지원책을 저출산 대책으로 여기는 나라들이 있습니다. (그러나 최근에 정부 정책이 장기적으로는 출산율에 큰 영향을 미치지 않는다는 연구 결과가 발표되기도 했습니다.) 혹은 여성의 노동시장 참여를 장려하기 위해 보육의 부담을 정부가 나누려는 곳도 있습니다. 최근 연구에 따르면, 유급 육아휴직보다 다양한 보육 지원책을 폈을 때 여성이 출산 후에도 일을 그만두지 않을 확률이 높았습니다. 미국에서도 마찬가지 결과가 나왔습니다.

마지막으로 사회경제적 출신 배경이 다양한 아이가 누구나 균등한 기회를 받게 하기 위해서도 정부가 제대로 된 보육 지원책을 시행해야 합니다. 비싼 수업료나 보육비, 개인 교습비를 감당할 수 있는 부잣집 아이들은 제도와 관계없이 필요한 교육을 받겠지만, 저소득층 출신 아이들은 그러지 못합니다. 미국에선 여전히 어린이 세 명 중 한 명은 어린이집 등 보육 시설에 한 번도 가보지 않은 채로 유치원에 들어갑니다.

원문: 뉴스페퍼민트

함께 보면 좋은 글