세벌식 글자판과 한글 입력

타자기를 처음 만지게 된 것은 군대에서였다. 먹지를 대고 공문서를 쓰고, 등사기로 주번 명령지를 밀던, 특전대대 행정서기병 시절이다. 어느 날, 중고 레밍턴 타자기 1대가 대대 인사과로 내려왔다. 비록 중고이긴 했지만, 그 작고도 선명한 인자(印字)가 선사하던 감격을 잊을 수 없다.

한 이태 가까이 그놈을 벗하며 살았다. 이른바 ‘독수리 타법’을 벗지 못하였지만, 일정한 속도를 확보할 무렵, 나는 만기 전역했고 이내 대학으로 돌아갔다. 이듬해, 월부로 ‘크로바 타자기’를 한 대 샀다. 물경 10만 원짜리였다. 자판을 외우고 능숙하게 다섯 손가락을 자유로이 쓰게 된 것은 당연한 일. 모두 손으로 쓴 졸업논문을 낼 때, 타자로 가지런히 친 논문을 제출한 건 나뿐이었을 게다.

독재정권이 정한 표준 글자판

군에서 쓴 레밍턴이나 경방에서 생산한 크로바 타자기는 모두 네벌식 타자기였다. 자음 두 벌(초성, 종성)과 모음 두 벌(받침 없는 모음과 받침 있는 모음)로 된 이 네벌식 자판은 박정희 정권 때에 과학기술처가 비전문가들을 동원해 졸속으로 공포한 표준 글자판이었다.

독재정권의 정책은 닮은꼴이어서 이어 등장한 전두환 정권이 컴퓨터 시대를 맞아 글자판을 통일한다며 새로운 표준판으로 정한 게 두벌식(자음 한 벌과 모음 한 벌) 글자판이다. 한글날을 공휴일에서 뺀 것은 그다음 노태우 정권 때이다. 세 사람의 군부 독재자들이 저마다 한글과 관련된 잘못된 정책 하나씩을 나란히 편 셈이다.

영문 자판에는 쿼티(Qwerty: 자판 맨 윗줄의 글쇠 순서다)와 드보락(dvorak) 자판이 있다. 쿼티는 타자기에서 쓰던 자판으로 특정한 낱말을 치다 보면 가까이 있는 글쇠끼리 엉킬 수가 있어, 연속적으로 눌러지는 글쇠들을 될수록 멀리 자리하게 한 자판이고, 드보락은 컴퓨터 등장 이후 드보락 교수가 만든, 알파벳 순서를 과학적으로 배열해 더 능률적인 자판인데 미국에는 이 두 자판이 모두 표준이다. 드보락의 효율성을 취한 것이다.

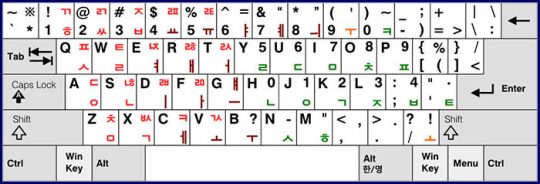

그러나 우리에게는 1982년 고시된 두벌식 자판만이 표준이다. 따라서 국내에서 생산되는 키보드는 모두 두벌식을 따르고 있어 세벌식은 구경하기조차 쉽지 않다. 기계화에 가장 유리한 문자인 한글을 가지고 있으면서도 기계화에 가장 불리한 두벌식만을 고집하는 이 완고한 어문 정책은 언제쯤 제 길을 찾게 될까.

세벌식은 과학적이지만 잊히고 있다

정보사회에서 가장 중요한 것은 속도이고, 각종 정보를 처리하는 것은 컴퓨터이다. 정보는 대부분 글자를 통해서 컴퓨터에 입출력된다. 컴퓨터에서는 글자판을 얼마나 과학적으로 배열하느냐에 따라서 정보의 입출력에 엄청난 차이가 나는 것은 당연한 일. 그런데 박정희 군사독재 정권 때에 만든 네벌식 글자판은 공병우식 글자판에 속도가 약 40%쯤이 떨어지는 등 매우 비과학적이었다.

또 5공화국 때 만든 두벌식 자판은 글자배열이 양손 부담 원칙에 맞지 않고, 손가락 기능 분담 원칙에도 맞지 않는, 매우 비과학적인 글자판이어서 이른바 ‘펀치병’에 걸릴 확률이 대단히 높다고 한다. 한글은 자모별로 구분하면 자음이 한 40%이다. 그런데 두벌식 글자판은 자음을 왼쪽에 배치해 왼손으로 치게 하였기 때문에, 왼손이 자음 40%와 받침 20%를 합해 60%를 부담해야 하니 오른손보다 왼손 부담이 20%나 높을 수밖에 없다는 것이다.

5공 정부에서 과학기술원에 위촉해 다섯 달이나 걸려 만든 자판인데도, “왜 왼손잡이용인가, 과학기술원에는 왼손잡이들만 모여 있는가” 하는 비아냥을 듣게 된 까닭도 거기 있다. 또 받침이 있을 때는 낱낱이 받침 글쇠를 치도록 새끼손가락에 가장 큰 부담을 지워 놓아서 두고두고 원성을 듣는다. 한글 옹근 글자에서는 받침 있는 글자는 한 40%라 하니 만만찮은 부담인 셈이다.

세벌식 글자판은 한글의 구성원리와 같다. 자음 두 벌(초성과 받침), 모음 한 벌의 세벌식 글자판은 지금은 타계한 한글 기계화의 선구자, 공병우 박사가 60여 년 전 타자기를 만들 때, 두벌식으로는 기계 공학적으로 여러 문제가 있다는 것을 알고 만들기 시작한 자판이다.

나는 타자기를 버리고 전자 타자기를 장만한 1987년에 두벌식으로, 286 컴퓨터를 마련하던 1990년에 세벌식으로, 말하자면 전향(?)했다. 개인 사용자가 오래 써 온 자판을 바꾸는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 미국에서 쿼티에 비교해 30%쯤 빠른 드보락 자판이 정착하지 못하는 이유도 거기에 있다고 한다.

나는 한글문화원 소식을 통해서 세벌식을 알게 되었는데, 한글의 구성원리에 따른 글자판을 쓰는 게 국어교사로서 마땅한 일이라 여겼다. 공병우 박사가 타계하기 전이라 한글문화원에 요청해 딱지(스티커)를 받았다. 그 손톱 반만 한 딱지를 각 글쇠에 붙여 놓고 끙끙대길 한 달여, 신통하게도 내 열 손가락은 시나브로 두벌식의 기억들을 지워내며 세벌식에 익숙해져 갔다.

세벌식을 쓰는 자신이 ‘옳다’는 것과 사용자 대부분이 두벌식과 세벌식의 뜻조차 모르면서 두벌식을 쓰고 있다는 ‘현실’은 아무 상관이 없다. 늘 다수는 옳고 자신의 논리를 강요하기조차 하니 말이다. 집에서도 직장에서도 세벌식 사용자는 혼자뿐이니 겪는 일이다. 사용자가 바뀔 때마다 자판을 전환해야 하는데, 그런 사실을 몰랐던 사용자는 야단법석을 피우곤 했다. 컴퓨터가 바이러스를 먹었던가 고장이 난 게 틀림없다고 생각하는 그들에게 사실을 알려주면 꼼짝없이 날아오는 건 짜증 섞인 퉁이다.

요즘은 세벌식 최종자판 연습프로그램인 ‘날개셋’을 개발한 김용묵이란 이가 만든 자판전환 프로그램을 이용하니 그나마 다행이다. 이 프로그램은 미리 설정해 둔 대로, 클릭할 때마다 두벌식과 세벌식을 차례로 바꾸어 준다. 늘 제어판의 한글 입력기를 새로이 설정해 주어야 하는 수고를 덜어 주니 생광스럽기 짝이 없다. 소수이나마 세벌식이 명맥을 유지하는 건 한글문화원이나 한글재단 등을 비롯한 한글운동 단체나 사용자 모임인 세벌식 사랑 모임들의 노력 덕분이다.

내가 아는 한, 우리 지역에서 또 내 지인 중에 세벌식을 쓰는 이는 단 한 분뿐이다. 그도 나처럼 어느 날, 세벌식이 한글의 구성원리에 합당한 자판이란 사실을 인식하고 연습 끝에 그걸 익혔다 한다. 세벌식을 사용한 시간도 만만찮다. 그가 세벌식을 쓰기 시작한 것은 94년이라 한다. 말보다는 꾸준히 실천하는 활동가로 존경받는 그 선배 교사는, 놀랍게도 수학을 가르치는 공학도 출신이다.

원문: 이 풍진 세상에

이 필자의 다른 글