중고거래를 즐겨한다. 늘 멋진 아이템을 들고 등교하는 친구가 있었다. 하고 다니는 모든 게 부러웠다. 나이키 에어맥스, 키플링 가방, 빈폴 지갑, 폴로 니트 조끼. 소위 ‘쌔삥’ 은 알바비를 받아도 덜컥 사기 힘든 가격이다. 자전거 타는 아저씨의 그 체크 반지갑이 눈에 아른거려 잠 못 들던 날, 중고나라에 가입했다. 스포츠 찍찍이 지갑 속 잔고가 딱 배송비 포함한 금액으로 맞아떨어지는 것은 사야 할 운명이라 생각했다.

18년 인생 첫 중고거래였다. 친구들이 물어보면 친척 언니가 줬다고 거짓말해야지 했다. 그땐 왜 중고로 사는 게 창피했을까. 이런 자랑거리가 없는데. 돈 버는 지금은 충분히 ‘쌔삥’ 을 내 것으로 만들 수 있지만, 습관처럼 중고나라부터 검색하고 본다. 새것도 좋지만, 새것 같은 중고를 값에 샀을 때의 만족감이 좋다.

그 체크 지갑은 가죽이 까맣게 까질 때까지 잘 쓰고 대학교 1학년 말쯤 술에 쩔어 어딘지 모를 곳에 흘리고 왔다. 어디 보자, 대학교 2학년의 지갑은 뭐가 좋을까. 뚱뚱한 닥스 중지갑. 5만 원에 올라온 걸 4만 원까지 깎아서 샀다. 거래 스킬이 진화했다. 이 녀석은 4학년 때 잃어버렸다. 역시 제정신이 아닐 때라 기억은 없다.

취업해서 산 지갑은 메트로시티 검은색 남자 장지갑. 일하는 어른이라면 장지갑 정도는 껴야 할 것 같았다. 이건 잃어버리진 않았지만, 너무 사내스러워서 언제부턴가 안 들고 다녔다. 중고거래로 되팔았다. 5만 원 주고 산 지갑을 열심히 쓰고 보증금 환급처럼 2만 원 돌려받았다.

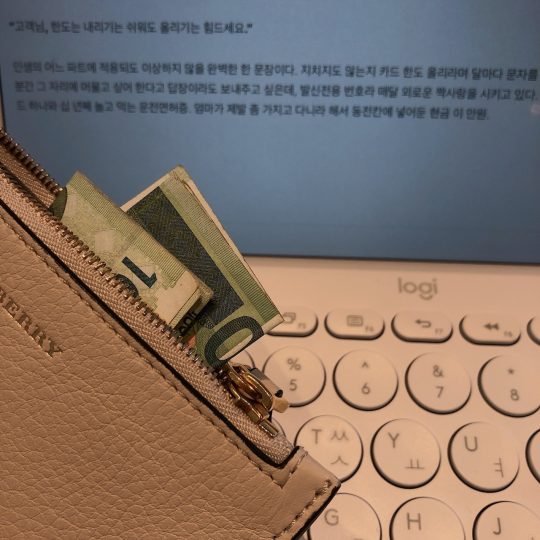

친구들과 태국 놀러 가서 산 나무색 가죽 반지갑은 2년 후쯤 (술 한잔하고) 뛰어다니다 어느 잔디밭에 흘렸다. 잃어버리는 것도 지겨워 중학생 때처럼 다시 주머니에 결제수단을 넣고 다녔다. 3년 가까이 지갑 없이 지내다 얼마 전에 버버리 카드 지갑을 샀다. 새것 같은 중고로.

30대의 소비는 좀 다를 줄 알았다. 변한 거라면 베이글에 크림치즈나 딸기잼 등 발라 먹을 것을 얹어서 구매하는 정도의 플렉스를 하고, 아무것도 소비하지 않았을 때 오는 편안함을 깨닫게 된 것 정도. 늘 배부른 상태로 있으면 정말 맛있는 게 생겨도 먹을 수 없다. 살까 말까 할 땐 사지 말라는 그 말을 20대 때 했던 어정쩡한 소비의 경험으로 학습했다.

G마켓에서 10만 원으로 세 벌의 옷을 사는 것보다, 스파 브랜드나 디자이너 샵에서 11만 원 주고 괜찮은 옷 한 개를 사는 편이 낫다. 사고 싶은 버킷리스트 빽이 150만 원인데, 당장 살 수 없으니 100만 원 언더의 비슷한 가방을 사면 열흘 동안 밤잠을 못 잔다. 두 달 더 모아서 정말 갖고 싶었던 걸 사야 한다. 어정쩡하게 그 엇비슷한 거로 대체되겠지 하는 착각으로 소비했다간 100만 원짜리 빽이 만 원짜리 에코백만 못해진다. 꼴도 보기 싫다. 이런 소비는 결국 중고나라에 가입하게 한다. 새것 같은 중고를 내놓는 고마운 분들.

30대의 소비는 좀 다를 줄 알았다. 20대에 생각했던 30대는 지갑에 높은 한도의 신용카드가 두 어장 정도는 있고, 통장 잔고는 늘 어베일러블 할 줄 알았다. 흐르는 대로 살다 보니 저절로 된 건지 노력해서 된 건지 모르게 30대가 되었고, 신용카드는 노트북 구매 때문에 어쩔 수 없이 만들었다가 지금은 어디 있는지도 모른다. 겁 많은 서른둘이라 노트북 할부 끝나고 바로 한도를 최소로 낮췄다. 혹시나 술 마시고 눈이 돌아서 말도 안 되는 플렉스를 할까 봐. 아직도 상담원 언니의 말이 잊히지 않는다.

고객님, 한도는 내리기는 쉬워도 올리기는 힘드세요.

인생의 어느 파트에 적용돼도 이상하지 않을 완벽한 한 문장이다. 지치지도 않는지 카드 한도 올리라며 달마다 문자를 보내주는 친절한 현대카드. 내 명의 카드는 당분간 그 자리에 머물고 싶어 한다고 답장이라도 보내주고 싶은데, 발신전용 번호라 대기업 카드사에 매달 외로운 짝사랑을 시킨다. 당장 펼쳐본 서른둘 내 지갑 안엔 체크카드 하나와 10년째 놀고먹는 운전면허증. 엄마가 제발 좀 가지고 다니라 해서 동전 칸에 넣어둔 현금 2만 원. 썩 나쁘지 않다.

원문: 일이사의 브런치

함께 보면 좋은 글