검은색이나 남색의 드레스에 프릴과 레이스로 장식된 하얀 색의 앞치마를 덧입고 여기에 흰 색의 카츄샤(머리띠)나 검은 장갑과 스타킹등을 함께 코디하는 것이 현재 ‘메이드복’의 정통파로 분류되고 있는데, 요즘 입는 옷들의 치마 길이가 쫌 짧-_-아서 그렇지 치마의 길이만 제외하면 이건 19세기 후반의 영국의 스타일과 거의 일치한다. 당시 영국의 경우에는 오전, 오후용으로 복장이 구분되어 있었으며, 오전 중에는 주로 평상복과 비슷한 무늬가 들어간 드레스에 모자를 착용하고, 오후에는 단색의 드레스를 착용하는 것이 일반적인 통례였다.

메이드복의 탄생 : 다니엘 데 포의 활약(?)

영국에는 19세기 초반까지만 해도 “메이드복”이라는 것이 존재하지 않았다. 부유한 상인이나 귀족집안의 “메이드”들은 사실상 평상복을 입는 것이 보통이었으며, 오늘날에는 메이드복 코디에 필수적인 카츄샤 역시 17-18세기에는 부유층 여성들의 일반적인 장식품 중에 하나일 뿐이었다.

짙은 색의 드레스에 흰색의 에이프런을 착용함으로써 “일하는 여성의 복장”이라는 것을 강조하기 시작한 것은 빅토리아 여왕이 군림하던 시절의 영국 사회에서 고용주와 고용인 간의 매너, 특히 가정부/하우스키퍼와 고용주 간의 예법이라는 것이 새로이 대두되면서 자연스럽게 발전한 것이라고 볼 수 있다.

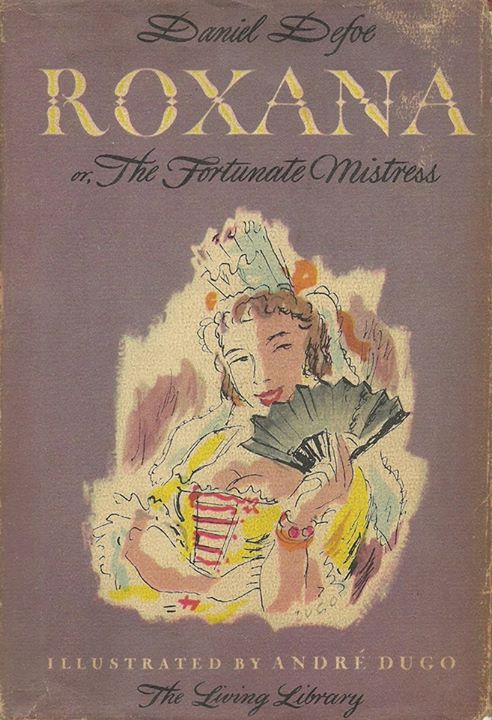

이러한 움직임이 등장한 계기는 18세기 초반의 귀부인들의 생활상을 다룬 다니엘 데 포(Daniel De Foe)의 소설, “The Roxanna: Fortune Mistress”가 세간에서 다시 인기를 얻기 시작하면서부터, 라는 설이 유력하다.

그럼에도 17-18세기 영국의 귀족들의 생활상을 잘 표현하고 있는 작품이다.

소설에는 “귀부인들은 뒤를 따르는 하녀(데 포우의 시절에는 노예들)들에게 말을 걸어서는 안 된다”라는 구절이 등장하는데, 노예 제도가 폐지되고 엄연한 직업여성으로써의 지위를 확보한 하우스키퍼들과 그 고용주를 구분하기 위해서는 이들의 관계를 확실히 구분지을 수 있는 새로운 구분법이 필요했고, 그에 따라 “메이드복”이라는 것이 등장했다는 것이다.

일본 메이드복의 기원: 시작부터 성적 코드를 지닌 프렌치 메이드

반면 오늘날 일본발 메이드복은 기본적인 컨셉을 제외하면 영국의 메이드복에 기원하지 않고 “프렌치 메이드”에 그 기원을 두고 있다는 점.

19세기 후반에서 20세기 초반에 걸쳐 등장하기 시작한 “프렌치 메이드복”은 저질의 성적욕구를 자극하기 위한 본디지 코스튬이라는 의미가 담겨 있었으며, 본래의 메이드복과 달리 극단적으로 짧은 길이의 치마와 짧은 소매, 그리고 파니에(페티코트)를 치마 안에 겹쳐 입음으로써 치마를 부풀려, 그 안에 무엇이 있는지를 상상하게 만드는 효과를 내어 성적인 상상의 나래를 펼치게끔 의도적으로 디자인된 것이다. 즉 프렌치 메이드는 포르노그라피를 위한 연출이었던 셈이다.

일본 메이드복의 변화: 영국풍에서 코스프레적 모에 풍으로

물론, 일본에서도 초기에 등장했던 메이드 카페들의 경우 실제 영국에서도 많이 볼 수 있는, 단순히 메이드복을 입고 서빙하는 정도가 대부분이었다. 참고로 일본에서 메이드복장을 한 종업원이 서빙을 하는 카페가 최초로 등장한 것은 타이쇼 시대의 일로, 메이드 복장을 한 종업원이 있는 카페의 역사는 일본 내에서도 대략 100년 가까이 된다.

카페 종업원들의 복장에 오늘날 우리가 흔히 알고 있는 “모에한 메이드복”의 이미지가 부여되기 시작한 것은 1980년대 중후반. 대표적으로 안나 밀러스나 코베야, 데니스 등을 중심으로 한 패밀리 레스토랑에서 섹스 어필하는 프렌치 메이드를 의식한 의상들이 사용되면서부터라고 할 수 있다.

참조 글: 메이드, 메이드복의 역사

참조 글: 메이드복과 롤리타 패션의 관계