술 많이 먹기로 소문난 그룹이 몇 있다. 군인, 문인, 언론인, 그리고 폭탄주 제조를 창안(?)한 검사들이 그들이다.

정치인 가운데 술이 세기로는 박정희 전 대통령을 빼놓을 수 없다. 그가 9사단장 시절 그의 밑에서 정훈부장을 지낸 이용상(전 문공부 공보국장·작고) 선생에 따르면, 박 전 대통령은 청탁 불문, 장소 불문, 주량 불문이었다고 한다. 그 당시 두 사람은 세상에 둘도 없는 술친구였다. 어쩌다 같이 서울에 출장이라도 오는 날이면 종로1가에서 7가까지 가는데 일주일이 걸렸다고 한다. 좀 과장된 얘기긴 하나 그만큼 두 사람이 술을 즐겼고 또 술이 셌다는 얘기다.

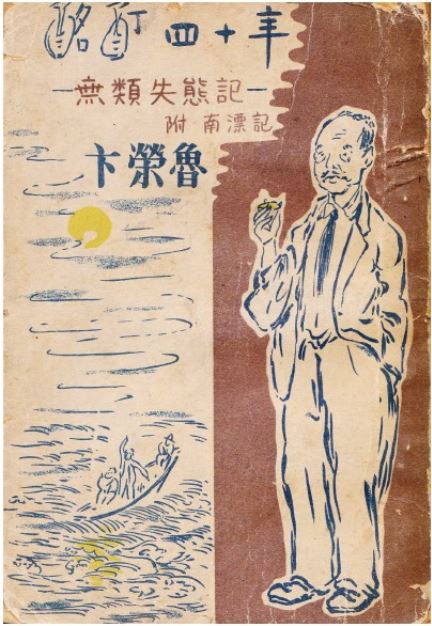

문단의 ‘술 레전드’ 역시 빼놓을 수 없다. 대주가로 불린 수주 변영로는 1953년 <명정사십년(酩酊四十年)>이라는 수필집을 펴냈다. 책 제목에 등장하는 ‘명정(酩酊)’은 비틀거릴 명, 비틀거릴 정이다. 월탄 박종화는 책머리에 쓴 서문에서 “난초 같은 자질이 그릇된 시대를 만났으니 주정하는 난초가 되지 않고는 못 배겨내었던 때문”이라며 수주를 한껏 변호하였는데 아무튼 수주의 주량은 대단했던 모양이다.

언론계 역시 만만치 않다. 요즘이야 세태가 많이 바뀌긴 했지만 한 때 ‘석양주’가 유행하기도 했다. 점심때쯤 기사를 마감한 석간신문 기자들이 점심때 회사 인근 중국집에서 고량주로 시작된 반주가 종종 석양이 질 무렵까지 이어지기 일쑤였다. ‘석양주’는 이래서 붙여진 이름이다. 언론인 출신으로 정계에 진출한 남재희 전 노동부장관은 자신의 회고록을 연재하면서 ‘문주(文酒)’라고 이름 붙였다. 글과 술이라.

중앙 일간지의 편집국장을 지낸 K선배는 독특한 주법으로 유명하다. 소위 ‘119원칙’이다. 한 가지 주종으로 1차만 마시며 저녁 9시 이전에 술자리를 끝낸다는 원칙이다. (단 ‘한 가지 주종’ 가운데 소주와 맥주를 섞어 폭탄주를 만들어 마시는 것은 예외로 함) 필자도 K선배와 함께 술을 마셔본 적이 있는데 좋은 점이 많았다. 우선 과음을 하지 않게 되고, 비용 지출도 부담스럽지 않으며, 무엇보다도 밤 10시 전후에는 귀가가 가능했다. 기존 언론계 술자리 문화에서는 불가능한 일이다.

소위 ‘김영란 법’으로 온 나라가 난리법석이었다. 법 제정의 문제점을 지적하는 사람들의 주장은 실로 구구했다. 한국기자협회는 언론자유와 취재 제한을, 일부 농어민 단체와 음식점업계에서는 수익 감소를 우려하고 있다. 귀담아들을 대목이 전혀 없진 않겠지만 설득력이 약해 보인다. 어떤 이가 인터넷에서 ‘부정과 뇌물로 이룩한 성장이라면 차라리 무너지는 게 낫다’고 쓴 글에 눈길이 쏠리는 것은 비단 필자만일까.

곰곰이 따져보면 ‘김영란 법’의 핵심은 한국인의 접대문화, 특히 술자리 문화가 요체라고 할 수도 있다. 공적 성격의 업무를 맡은 사람들, 즉 공무원, 교사, 언론인 등은 과도한 접대받기를 지양해야 한다. 이 법이 논란이 되고 있다는 자체가 우리 사회에 부정한 청탁과 뇌물 구조가 만연해 있다는 반증이다. 실로 부끄러운 일이다.

이번 기회에 우리 사회의 술자리 문화를 획기적으로 개선할 필요가 있다. K선배가 고안한 ‘119원칙’을 적극 권장한다.

원문 : 보림재