ㅍㅍㅅㅅ 리수령의 부탁으로 한국의 만화에 대해서 다루어 보고자 한다.

1. 한국 만화계는 위기인가?

2013년 현재, 한국 만화의 외양은 화려해 보인다. <이끼>, <은밀하게 위대하게>, <패션왕>처럼 영화화된 작품도 심심치 않게 등장해서 언론의 스포트라이트를 받기도 하며, 일본에 진출한 작가 중에서는 연간 10억대의 돈을 벌어서 영화에서나 등장하는 스포츠카를 타고 다닌다거나 하는 소식도 들려온다.

요즘 부상하는 <웹툰>을 견제하려는 게 분명한 ‘아동청소년의 성보호에 관한 법률(소위 아청법)’의 등장도, 정치권이 법률을 통해 규제를 실시함으로 정치적인 반사이익을 챙길 수 있을 정도로 만화에 대한 관심도가 높아졌음을 반영한다. 궁극적으로는 웹툰을 견제함으로써, 이 웹툰을 운영하는 양대 포털사이트를 규제하려는 목적으로도 보이지만 말이다.

그런데 이런 화려한 외양과는 별개로 한국 만화계에는 항상 위기론이 돌아다닌다. 일개 독자가 아니라 어떤 형태로든 만화업계와 관계를 맺고 있으면 누구나 한 20년전 부터 만화계가 위기라는 말을 항상 들어봤을 정도다.

라디오나 인터넷 등을 통해서 작가들의 곤궁한 생활이 화제가 되는 경우도 있었고, 신인작가들이 청춘을 바쳐서 만화가가 되려고 했는데 정작 잡지가 없어져서 데뷔할 곳이 없다거나, 한국 만화잡지에서는 이제 승산이 없어서 일본으로 갈 수밖에 없어졌다거나… 이런 딱한 이야기가 만화계 주변에는 항상 들려온다.

이런 위기론의 원인에 대한 화제를 인터넷의 만화 커뮤니티나 관련 게시판에 던져보면 순식간에 게시판 전체가 댓글로 메워질 정도로 논쟁이 일어난다. “대여점 때문이다!”, “불법 스캔본 때문이다!”, “일본 만화 때문이다!” 등등, 원인에 대한 지적은 제각각이며 굉장히 넓은 스펙트럼을 보인다.

그런데 필자가 생각하기에는 한국 만화의 ‘진짜 위기’는 없다고 본다. 당장 만화계 관계자 아무나 붙들고 물어보라. 그렇다면 만화라는 장르가 10년뒤에 사라질 것으로 보느냐고. 열에 아홉은 아니라고 그럴 것이다. 그런데 위기론이 왜 이렇게 돌아다니나?

이것은 2000년대 초반까지 한국에서 ‘만화’라고 할 때 떠올리는 중심체제인 ‘일본식 주간잡지 만화체제’가 몰락해가고 있기 때문이다. 조금 더 파고들어서 말하자면 잦은 ‘만화 체제의 교체’와 이에 따른 ‘교체 과정에서 생성되는 체제 구성원의 상대적인 박탈감’이 이런 위기론을 불러일으키는 것으로 본다.

이런 것들을 문제라고 본다면, 또 이 문제의 원인을 옆나라 만화대국 일본의 만화체제와 비교하며 분석해본다면, 1) ‘장기적인 안목에서의 인원수급/라이프 사이클 설계’에 실패하고 있는 것과 2) ‘시스템 아키텍처(설계자)의 부재’가 그 큰 원인이라고 볼 수 있지 않을까 한다.

그리고 이걸 해결하지 않으면 지금 웹툰 전성기를 맞고 있다는 한국 만화는 결국 또 장래에 구성원들의 상대적인 박탈감에서 생기는 위기론이나 만화계가 어렵다는 식의 이야기와 만나지 않을까 싶다.

2. 일본 만화잡지 체제, 그것은 무엇인가?

먼저 지금 위기론의 진원지인 일본식 만화 잡지 체제에 대해서 이야기를 좀 해보자.

한국 만화계의 헤게모니(주도권)는 서울문화사, 대원, 학산이 운영하던 ‘일본형 만화잡지 시스템’에서 주로 포털 사이트 다음과 네이버, 양사가 운영하는 ‘웹툰 시스템’으로 거의 넘어가는 중이다. 알기 쉽게 말하면, <아이큐 점프>, <찬스>, <소년 챔프> 같은 ‘만화잡지’와 이들 잡지에서 연재된 만화들을 묶어서 나온 ‘단행본’을 사서 보던 게, 다들 PC나 스마트 폰으로 포털 사이트에 들어가 ‘웹툰’을 골라 본다는 말이다.

1990년대 중반까지 한국 잡지 만화는 대단한 전성기를 누렸다. <드래곤 볼>, <슬램덩크> 같은 일본산 수입만화와 이현세의 <아마게돈>, 양재현/전극진의 <열혈강호>, 박산하의 <진짜 사나이>, 박성우의 <나우>, 양경일/황용수의 <소마신화전기>, 이명진의 <어쩐지 좋은 일이 생길 것 같은 저녁>, 전상영의 <미스터 부> 등의 한국만화를 통해서 잡지 만화 체제 이전의 중심체제인 ‘만화방 시스템’을 확실히 구축하고 한국 만화업계의 중심으로 자리했었다.

당시 서울 문화사의 <주간 아이큐 점프>는 호당 50만 부라는 기록적인 부수를 기록한 적도 있었다. 또 단행본 부수가 100만부를 넘긴 작품을 가진 작가들을 가리키는 ‘100만부 클럽’이라는 신조어도 등장했다.

그러나 이 시장은 1990년대 후반부터 급속히 쇠퇴기를 맞이한다. 요즘 만화잡지는 호당 1,000부 정도의 발매 부수에 단행본들도 권당 1,000부도 안 되는 초판부수를 기록하기 일쑤다. 반면, 2000년대 들어 등장한 웹툰은 강풀의 <순정만화>를 기폭제로 2013년 현재 질적이나 양적인 면에서나 거대한 인지도를 자랑하고 있다.

지금부터 한 20년 전쯤인 1989년에 등장해서, 얼마 전까지 한국에서 만화하면 모두가 떠올리는 만화에 대한 일반적인 이미지를 만든 ‘일본식 잡지 시스템’이라는 것은 간단하게 말하자면 이런 것이다.

1) 출판사가 편집진과 작가들을 모아서 정기적으로 간행되는 만화잡지를 만든다.

2) 이 만화잡지에 한번에 20페이지쯤으로 만화를 연재시킨다.

3) 이때 한 잡지에는 20개에서 30개쯤의 연재만화가 연재된다.

4) 잡지는 처음엔 큰 적자를 보지만, 4개월쯤 지나면 연재분량이 쌓여서 단행본을 찍게 된다.

5) 잡지사(출판사)는 이 단행본으로 수익을 낸다. 작가는 이 발생한 수익 중에서 정해진 비율로 인세를 받아서 수익을 내게 된다. 일본의 경우, 작가가 가져가는 인세는 단행본 판매가격의 10%가 일반적이다. 스토리 작가가 있는 경우, 보통 3:7에서 4:6의 비율로 배분된다.

6) 잡지사는 이 단행본 수입으로 새로 신인작가를 모집하고 새로운 작품을 만든다.

7) 잡지의 만화를 보면서 큰 사람들이 이 만화들을 보고 만화가를 할 생각을 하고 자신의 작품을 만들어서 잡지사에 응모한다.

8) 잡지사는 이 작가 지망생 중에서 유력한 이들을 골라서 작가 예비군으로 육성한다.

9) 잡지사는 독자에게서 받는 인기엽서를 바탕으로 만들어진 앙케이트 순위를 통해서 수익성이 적다고 판단되는 비인기 타이틀을 잡지 지면에서 퇴출시키고 이 빈자리에 준비된 작가 예비군을 투입해서 상업성을 시험한다.

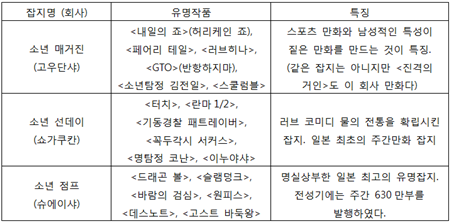

3. 일본식 만화 잡지체제를 이끌어가는 세 출판사와 특징

일본식 (주간)만화 잡지체제는 1959년에 처음 등장해서 지금까지 한번도 변하지 않고 그대로 유지되고 있다. 지금도 일본에서 ‘만화’라 하면 다 이런 방식으로 만들어진 만화들을 가리킨다. 1959년에, 당시 전후(戦後) 베이비 붐을 타고 출생한 유소년층의 문화수요에 대응하고자 유력 출판사인 쇼가쿠칸(小学館)과 고우단샤(講談社)가 각각 <주간 소년 선데이(週刊少年サンデー)>와 <주간 소년 매거진(週刊少年マガジン)>을 만들었다.

초기에는 <철완아톰>과 <정글대제>로 유명한 데츠카 오사무(手塚治虫: 지금도 일본에서 만화의 신으로 추앙받으며, 일본의 현대 만화장르 공식과 문법을 거의 확립시킨 사람이다)와 그 파벌을 작가진으로 확보한 <소년 선데이>가 우세했다. 하지만, 곧 일본 제2의 도시 오사카를 중심으로 활동하던 ‘아카혼 망가(赤本漫画: 빨간 만화라는 뜻으로 대여점용 만화를 가리킨다)’를 만들던 만화 작가들을 기용하여 ‘극화(劇画)’라는 새로운 장르를 들고 나온 소년 매거진이 서서히 우위를 점해간다.

소년 매거진은 이후, 치바 테츠야(ちばてつや)의 <내일의 죠(明日のジョー)>와 가와사키 노보루(川崎のぼる)의 <거인의 별(巨人の星)>이라는 걸출한 스포츠 열혈 만화(スポコン)를 연재하면서 일본 잡지사상 만화잡지로는 처음으로 주간 100만부 신화를 이룩한다.

이후, 쇼가쿠칸에서 분리되어 나온 회사인 슈에이샤(集英社)가 잡지 <주간 소년 점프週刊少年ジャンプ>를 만들었고, 후발주자로 다른 잡지들과 작가 유치경쟁에서 불리했던 이 잡지는 자신들의 작가를 직접 길러서 연재시킨다는 지금 일본에서는 당연시되는 전통을 만들어냈다. “00선생의 만화는 점프에서만 보실수 있습니다”라는 캣치 플레이즈는 이 소년점프가 만들어낸 것이다.

갑자기 낯선 잡지들 이름이 나와서 당황스러우실까봐 다음과 같이 정리를 해봤다.

여기서 등장한 3가지 잡지사. 쇼가쿠칸, 고우단샤, 슈에이샤는 2012년 통계로 약 5,000억 엔(한국 원으로 5조 5,000억 원 정도)시장의 대부분을 차지하고 있는 거대 만화 출판사다. 이들이 만드는 잡지들이 일본의 만화 체제를 만들어왔고 또 만들어 나간다고 보면 될 것이다.

물론 일본의 만화시장도 요즘은 불황이라고들 다들 이야기를 한다. 1980년대 전성기 때의 일본 만화 시장은 전체규모가 1조엔 산업이었지만 지금은 5000억엔 산업으로 흔히 이야기되니까 말이다. 그러나 규모가 축소된 부분은 만화잡지 부분으로 출판사에 실질적인 수익을 남겨주는 단행본 판매시장은 별다르게 줄어들지 않은 면모를 보여주고 있다. 즉, 아직 건실하게 유지되고 있다는 말이다.

뭐가 달랐을까? 왜 일본의 만화 잡지시스템은 그대로 유지되고 있는데, 그토록 한때 잘 팔렸던 한국의 만화잡지 시스템은 웹툰에 자리를 물려주고 말았을까?

다음회에서는 여기에 대해서 다뤄본다. 키워드는 “투입되는 인적자원의 규모”다.