실리콘밸리를 생각한다. 거기서 배워야 할 것은 무엇인가. 그곳은 우리가 동경하고 따라야 할 절대적인 곳인가. 혹자는 말한다. 우리의 시스템과 교육은 잘못되었다고. 실리콘밸리 모델만이 정답이라고.

내 생각은 그렇지 않다. 그곳의 모델은 미국의 경쟁시스템이 만들어낸 것이다. 그 결과만을 보고 막연한 부러움을 가지는 것은 올바른 태도가 아니다. 그것을 가능케 하는 동력과 사람을 봐야 한다고 생각한다. 그렇지 않고 단순하게 따라간다면 그들은 저만치 더 앞서가 있을 뿐이다.

역량을 쌓고, 경쟁의 룰을 만들어야 한다. 그렇지 않으면 제자리다. 실리콘밸리라는 곳을 단순하게 동경하는 이들에 대한 불편함의 원천이다. 본질에 대한 이해 없이 껍데기만 따라가는 모양에 대한 쓰라림이다.

한 기술 컨퍼런스에서 느낀 점은, 이들은 어떻게 경쟁우위를 만들어나갈지에 대해 고민하고 그것을 빠르게 실천한다는 것이다. 생각의 속도, 실행의 속도, 반성의 속도가 민첩한 셈이다. 그것을 통해 경쟁의 주도권을 가지고 변화를 이끌어나간다. 우위가 없다면 새로운 시장을 만들어내기도 한다.

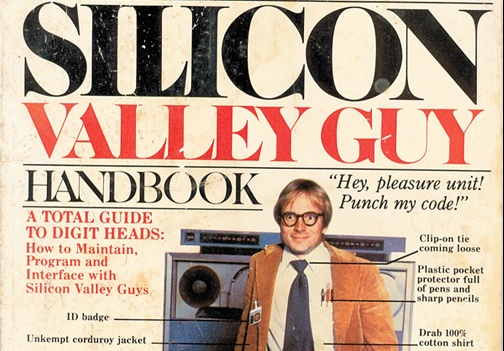

위 이야기에 한 가지를 더하고 싶다. ‘너드’ 다. 내가 생각하는 실리콘밸리의 핵심요소는 ‘초경쟁’과 ‘너드’ 다. 그들은 극도의 경쟁을 당연히 여기고 결과를 존중한다. 혁신적인 서비스를 만들어낸 이들을 보면 기술에 미치거나 요소에 극도로 몰입하는 경향을 볼 수 있다. 이런 ‘너드’ 적인 성향을 포용하고 결과를 만들어낼 수 있도록 지원하는 것이 그들의 문화다.

우리는 ‘너드’ 들을 포용할 수 있는가? 그들의 모남을 장점으로 여겨 지원할 수 있는가? 이런 문화적 요소에 대한 이해가 필요하다.

실리콘밸리를 이야기한다. 하지만 막연한 동경이 아니었으면 한다. 그들 역시 글로벌 단위의 경쟁이 만들어낸 것이다. 현상이다. 실리콘밸리에 대한 동경은 마치 인공지능에 대한 과한 열풍을 보는 느낌이다. 지금의 모습은 인공지능이 모든 것을 바꾸어낼 위대한 기술인양 느끼게 한다.

내 생각은 다르다. 직업, 생활 등 우리를 둘러싼 환경을 바꾸는 것은 여러 가지 기술의 발전과 디지털 혁신이 가져오는 과정이다. 단 하나의 기술이 모든 변화를 이끌어낼 수는 없다. 이야기하기 좋을 뿐이다. 그것은 핵심이 아니다.

본질을 보는 것은 어렵다. 나 역시 내가 보고 있는 것이 본질이라 장담할 수 없다. 하지만 내가 하고 있는 공부를 통해, 적어도 어떤 것이 본질에 가까운 것인지 아닌지는 판별할 수 있다. 이것이 공부의 목적이자 과정의 묘미가 아닐까 생각한다. 그 의미가 퇴색된 우리 사회의 대표적인 아젠다. ‘실리콘밸리, ‘인문학’, ‘멘토’. 지나친 동경이 본질을 훼손한 예가 아닐까.

우리가 실리콘밸리에서 배워야 할 것은 막연한 부러움이 아니다. 생각하고, 만들고, 경쟁을 디자인하는 힘이다. 동경은 나쁜 행위가 아니다. 지나친 동경이 가져오는 객관성의 상실이 나쁜 것이다. 부러워하되, 치열하게 노력해서 경쟁에 뛰어들 준비를 해야 한다. 자신감과 경쟁력은 객관화에서 오기 마련이다. 오롯한 자기인식이다.

원문 : 지식을 연주하는 사람