애자일 VS 애자일 방법론

애자일(Agile)은 4가지의 Value와 12가지의 Principle을 추구하는 가치 또는 철학이다.

반면 애자일 방법론은 가치를 실제로 구현하는 툴이나 프로세스 등을 말하는 것이다. ‘애자일 방법론’은 애자일의 가치를 실천하는 실질적인 방법 정도로 해석하면 될 것 같다.

애자일을 실천하기 위한 방법들은 여러 가지가 있으며, 가장 대표적인 것이 ‘스크럼’이다. 우리나라에서는 ‘애자일 방법론’과 ‘스크럼’을 거의 동일하게 여기는 것 같다. 그러나 칸반 보드의 사용이나, XP(Extreme Programming) 등도 애자일을 위한 방법들이다.

애자일을 위한 전제

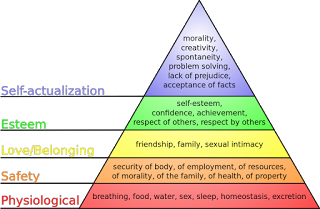

애자일을 위한 가장 중요한 전제는 서로 간의 신뢰이다. 애자일에서는 인간의 자율성이 그 무엇보다 중요하다고 전제한다. 인간은 누구나 존경받기를 원하고, 자아 성취를 하고 싶어 한다.

사람은 자율성을 가지고 일할 때 자신이 가지고 있는 모든 역량을 집중할 수 있다. 자율성을 최대한 발휘할 수 있는 환경을 만들어 주는 것이 애자일 방법론의 목적이다. 자율성에 대한 믿음 이외에도, 각자에 대한 존중이 필수적이다.

“달이 두 번 바뀔 동안 이웃의 신발을 신고 걸어보기 전에는 이웃에 대해 이야기하지 말라.”

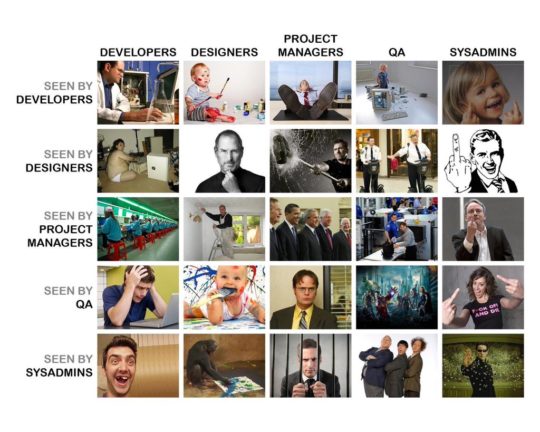

누구나 자신이 하는 일이 가치 있다 생각하고, 남들이 잘 알아주기를 바란다. 자신의 일이 중요한 만큼, 남들의 업무에 대해서도 인정하는 자세가 필요함에도 불구하고, 대부분의 사람들은 다른 사람의 업무를 왜곡하거나 과소평가하는 경우가 많다.

개발을 하다가 지금은 프로젝트 매니저를 맡고 있는 내 입장에서 보면, 개발자가 프로젝트 매니저를 바라보는 시각과 프로젝트 매니저가 개발자를 바라보는 시각 둘 다 아쉬울 따름이다. 뛰어난 개발자는 공장 라인에 앉은 노동자처럼 단순 반복 작업을 하는 것이 아닌, 창의적인 설계와 리팩터링 등으로 항상 자신이 작성한 코드의 질을 높이는 사람이다. 프로젝트 매니저 역시 아무 것도 안하고 감시만 하는 사람이 아닌, 원활한 프로젝트를 위해 끊임없이 리더십에 대해 연구하는 사람이다. 따라서 서로에 대한 가치를 온전히 인정할 때 각자의 자율성은 극대화된다.

한국에서 애자일을 할 수 있나?

애자일이 정말 좋기는 한데, 한국에서 애자일을 할 수 있느냐에 대해서는 반쯤 회의적이다. 얼마 전 면접에서, 지금 다니는 기업에 애자일을 적용한다면 어떻게 할 수 있겠느냐는 질문을 받았다. 나는 현재 다니는 기업에는 애자일을 적용할 수 없다고 답했다.

애자일의 철학은 ‘Waste Reduction’에 바탕을 두고 있다. 그렇다면 애자일을 도입하는 기업은 속도와 효율성을 절박하게 중시하는 기업일 것이다. 애자일은 단순한 방법론이 아니라 필요성과 절박함에 의해 도입되는 철학이며 문화이다. 따라서 변화에 대한 절박함이 없는 기업에는 애자일을 적용할 방법이 없다는 것이 내 답변이었다. 한국에서 애자일을 할 수 있는 기업은 성취와 속도에 대한 절박감이 있는 기업이다.

이것 외에도 또 하나의 조건이 더 있다. 애자일을 하기 위해서는 ‘을’ 회사가 아닌 ‘갑’ 회사여야 한다. 물론 수주사에서도 효율성을 중시하며, 애자일을 흉내 낼 수는 있을 것이다. 하지만 한국의 비정상적인 프로젝트 수주 환경에서 애자일의 철학을 지켜내기는 불가능에 가깝다.

애자일에서는 사람의 내적 동기를 중시하고, 제품의 품질을 중시한다. 좋은 품질을 위해서는 적절한 비용과 일정, 범위에 대한 통제가 필수적이다. 애자일에서 스토리에 대한 점수를 매기고 우선순위를 정하며, 현재 Sprint에서 할 수 없는 범위에 대해서는 다음 Sprint로 넘기는 것이 기본이다.

그런데 우리나라 SI 환경에서는 비용, 일정, 범위가 고객사에게 완전히 의존적이기 때문에 수주사가 애자일의 가치를 지키는 것은 불가능하다. 턴키 계약을 하게 되면, 고객의 상위 요구사항이 얼마나 세분화될지 몰라 수주사는 전전긍긍하게 되고, 하나하나의 요구사항을 구체화해서 계약을 진행하면 전형적인 M/M 형태의 계약이 되어 비용은 보전하기 수월하겠으나, 무조건 프로젝트 종료시까지 요구사항을 다 구현해 내어야 한다는 압박감이 생긴다.

이 경우 고객은 요구사항을 빠뜨리지 않기 위해 꼼꼼하게 검토하게 되고, 이는 계약의 지연으로 이어지는 경우가 많다. 계약은 지연되면서, 데드라인은 고정되는 이런 상황은 고스란히 수주사에 일정 부담으로 다가온다. 책에서는 범위를 적절하게 잘라내는 것이 프로젝트 매니저로서의 역량이라고 말하며, 고객을 잘 설득해 내는 커뮤니케이션이 필요하다고 한다. 원론적으로 좋은 말이기는 한데, 현실적으로는 쉽지 않은 말이다.

논리적인 설득은 서로가 대등한 관계일 때나 먹히는 무기이다. 철저한 갑을 관계로 점철된 대한민국의 프로젝트 환경에서 수주사가 논리를 내세우기는 쉽지 않다. 대한민국 모든 사람들의 인식이 변해서 프로젝트에 대한 이해도가 올라가면, 언젠가는(100년 후쯤?) 수주사에서도 애자일을 도입할 수 있을지 모른다.

하지만 현재 상황에서는 자신의 서비스를 주도하여 만들 수 있는 기업들만 애자일을 도입할 수 있는 것으로 이해하는 편이 실망감이 덜할 것이다.