<기동전사 건담>을 처음 봤을 때, 나는 납득할 수 없었다. 왜 시험기로 나온 ‘건담(RX-78)’이 양산기 ‘짐(RGM-79)’보다 센 걸까.

어린 시절 나는 신형은 무조건 구형보다 세다고 생각했다. 내 어린 시절은 그런 때였다. 뭐든지 신제품이라 붙은 건 성능이 좋았다. 더 크고, 더 선명하고, 더 밝았다. 매년 경제 성장률이 10%를 넘거나, 그 근처에 있던 때였다. 늘 새로 나온 게 더 좋은 그런 때였다. “신형이란 구형을 개선해 만드는 거니 당연히 더 좋을 수 밖에 없다”고 생각할 수밖에 없었다.

적절한 때 적절한 물건을 내놓기: 어른의 사정

양산형이 프로토타입만 못한 이유를 알게 된 건, 조금 더 나이를 먹은 후다. 이른바 ‘어른의 사정’을 안 덕분이다.

뭔가를 만드는 건 공짜가 아니다. 예산이, 인력이, 일정이 필요하다. 자원이 필요하다. 아무리 구형을 만들면서 얻은 노하우를 신형에 적용한다 해도 자원이 부족하면 말짱 꽝이다. 가진 자원을 조합해 적절한 때에 적당한 물건을 만들어내는 것. 이른바 시장 도달 시간(time to market)을 맞추는 것. 그게 ‘어른의 사정’이었다.

요즘 애플 아이폰을 보면서 어릴 적 건담을 다시 떠올렸다. 아이폰이야 말로 어른의 사정이 얼마나 복잡한지 보여주는 좋은 예다. 아이폰은 전 세계에서 가장 짧은 시간에, 가장 많이 팔리는 단일 기기다. 아이폰은 출시 직후 폭발적으로 팔린다. 출시 전날 매장에 줄을 서서 사갈 정도다. 출시 후 3개월쯤 지나면 열기가 조금 식는다. 반년이 지나면 열기가 가라앉고, 1년이 지나 새 아이폰이 나오면 기존 제품 판매는 푹 주저앉는다.

아이폰 제품 생애 주기는 이렇게 짧다. 그런데 아이폰은 무시무시할 정도로 많이 팔린다. 2015년 한해 2억3122만대(전 기종 합산, statista 기준)나 팔렸다. 이만큼 빠르게 많이 만들어야 한다는 얘기다.

이제부터 시작하는 얘기에서 보급형인 아이폰 SE는 제외한다. 아이폰 SE는 이미 기존 제품에 사용한 안정적인 기술을 반복해서 사용한다. 전체 아이폰 판매에서 큰 몫을 차지하는 모델도 아니다. 따라서 기술적 진보, 공급 물량 증가, 그리고 그에 따른 공급망 관리 부담에 대한 논의에 맞는 제품이 아니다.

아이폰은 애플 매출의 절반 이상을 차지한다. 그중 대부분을 차지하는 것이 아이폰 Ns(+)와 아이폰N(+)이다. 이 제품은 기술적 진보와 공급량 증가 모두를 충족시켜야 한다. 기술적 진보는 제품의 매력에 관련된 부분이다. 기술적 진보가 부족하면 제품의 매력이 떨어진다. 소비자가 살 이유가 없다. 공급 물량은 실제 판매에 관련된 부분이다. 아무리 제품이 매력적이라도 소비자에게 줄 물건이 없다면 팔 수가 없다.

애플은 왜 경쟁사보다 떨어지는 하드웨어를 사용할까: 물량 공급 안정성

이중에서 애플이 요즘 더욱 공을 들이는 건? 아무래도 물량이다. 제조업체의 이익 = 제품 1대당 마진 * 판매량이다. 아이폰 이익률은 진작부터 그 어떤 제조업체도 따라오기 힘들만큼 높다. 이 상황에서 기술적 진보를 공급량 증가에 앞세우기는 어렵다. 지금 나오는 아이폰보다 월등히 뛰어난 아이폰을 만든다고 해도, 엄청나게 높은 가격을 받을 수는 없다. 경쟁 업체들이 가하는 시장 압력도 있고, 소프트웨어 별도 개발에 따른 부담도 있다. 공급 물량을 늘리는 선택이 합리적이다.

도저히 납득할 수 없다면, 주주들이 회사에 가할 압력을 생각하자. 팀 쿡은 스티브 잡스가 아니다.

요즘 스마트폰 중에 아이폰보다 화면이, 오디오가, 카메라가 더 나은 건 제법 많아졌다. 각 사의 플랙십 모델은 모두 카메라/화면 하드웨어 성능에서 아이폰을 훌쩍 앞선다. 애플이 더 나은 소프트웨어 실력을 갖췄다 하더라도 – 이제 와서는 바닐라 안드로이드와는 큰 차이도 안 나는 느낌이다. 통신사/제조사 블로트웨어가 잔뜩 들어가면 얘기가 또 다르지만 – 기본적인 하드웨어 성능 차이가 이정도 벌어지면 커버하기 힘들다. 실제로 어두운 데서 찍는 사진은 삼성 갤럭시S7이, 엘지 G5가 아이폰6S+보다 더 나은 품질을 보여준다. 그만큼 카메라 센서 모듈 성능 차이가 나기 때문이다.

애플은 왜 다른 제조사보다 떨어지는 하드웨어를 쓰게 된 걸까. 예를 들어 OLED. 이 좋은 걸 애플은 왜 아이폰에 안 쓸까. 어떤 이들 말처럼 아직 기술 안정성이 부족하다고 보는 걸까. 어떤 이들 말처럼 정서에 악영향을 준다고 보는 걸까.

애플이 중요하게 보는 건 따로 있다. 물량 공급 안정성이다. 아이폰에 쓰는 하드웨어는 연간 2억개 양품 생산을 감당해야 한다. 연간 2억개 생산도 12달 균등하게 퍼져 있지 않다. 피크도 심하다. 애플은 2015년 9월 아이폰6s와 아이폰6s플러스를 발매 1주일만에 1300만대 팔았다고 발표했다. 이만큼 사전 생산했다는 말이다. 완제품 1300만대 사전 생산하려면 부품 업체는 짧게는 1달, 길게는 3~4개월 전부터 라인을 돌렸어야 한다. (보통 새로운 제품 생산 초반에는 문제 없는 제품[양품]이 나오는 비율[수율]이 낮기 때문에 공장 가동에 더 많은 시간이 필요하다.)

공급 물량이 많다 보니 애플은 단일 벤더를 피한다. 동일 스펙으로 최소 두세 업체는 공급해줘야 한다. 이런 탓에 애플은 최첨단 기술을 당장 도입하기 어렵다. 최첨단 기술이란 한 회사가 독점하는 경우가 대부분이기 때문이다. 설사 애플이 직접 개발한 최첨단 기술이라 여러 업체에 발주를 줘서 만드는 것이라 해도, 원하는 물량만큼 대량 생산하기 어렵다. 과거 몇 천만 대 팔던 시절과는 스케일이 달라졌다. 기술 도입에 보수적이 될 수밖에 없다.

애플이 OIS를 아이폰6플러스에만 넣은 이유: 불량을 최소화하라

그럼 애플은 새로운 하드웨어 기술 도입을 위해 아무 것도 안 했을까? 당연히 했다. 애플은 2015년 아이폰6와 아이폰6플러스로 라인업을 나눴다. 패블릿 시장에 대응하기 위한 조치다. 새로운 하드웨어 도입을 쉽게 하기 위한 조치이기도 하다.

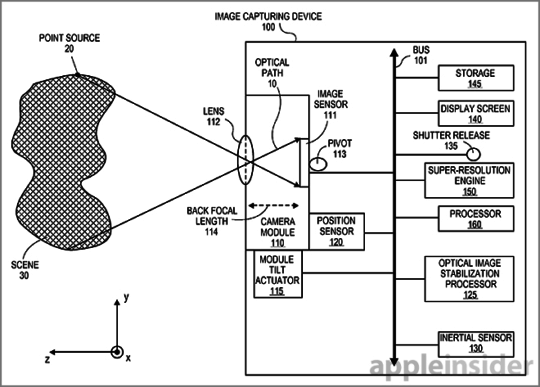

아이폰6플러스에는 아이폰6에는 없는 기능이 딱 하나 있다. 광학식 이미지 안정장치(OIS)다. 굳이 차별할 만한 기능도 아닌데 왜 아이폰6플러스에만 넣은 걸까? 여태까지 OIS를 장착한 스마트폰 중에 아이폰6플러스(+아이폰6s플러스)만큼 많이 팔린 기기는 없다. 아니, OIS를 장착한 그 어떤 기기도 아이폰6플러스만큼 팔리지 않았다. OIS에는 기계적으로 움직이는 부품이 있다. 이때문에 OIS는 만들기도 어렵고, 고장도 잘 난다. (참조 링크)

실제로 아이플6플러스 역시 특정 일련 번호 제품에 OIS 기능이 불량인 카메라 모듈이 장착돼 교체 프로그램을 실시했다. 퀄리티 컨트롤을 깐깐하게 하는 걸로 유명한 애플조차 이렇다. 만약 아이폰6와 아이폰6플러스 라인업을 구분하지 않고 모두 OIS를 채택했다면? 훨씬 더 많은 불량이 발생했을 가능성이 높다. 아니, 그 이전에 끔찍한 물량 부족에 시달렸을 가능성이 더 높다.

실제로 아이폰6플러스는 공급 물량 부족에 시달렸다. 2014년 4분기 아이폰6는 4225만대, 아이폰6플러스는 1601만대 팔렸다. 다음 분기인 2015년 1분기 아이폰6는 3433만대, 아이폰6플러스는 1511만대 팔렸다. 아이폰6플러스의 전 분기 대비 판매 감소가 아이폰6에 비해 크게 적다. 애플이 아이폰6플러스를 시장 수요만큼 만들어 공급하지 못한 걸 보여주는 숫자다. (분기별 판매 링크 / 모델별 판매 링크)

애플의 첨단 기술 도입 시도는 ‘애플 워치’에서도 볼 수 있다. 애플은 애플 워치에 스마트폰에 쓴 적 없던 OLED와 포스터치(3D 터치)를 처음으로 도입했다. 애플 워치는 아이폰에 비하면 판매량도 적고 제품 수명 주기도 길다. 첨단 기술을 도입해 시험해볼 만한 제품이다. 애플은 애플 워치에서 포스터치를 실험해본 뒤, 아이폰6s와 아이폰6s 플러스에 ‘3D 터치’란 이름으로 도입했다.

그렇다면 삼성전자는 어떻게 스마트폰에 애플보다 앞선 하드웨어 기술을 적용하는 걸까? 삼성전자의 플랙십 모델 갤럭시S 시리즈 판매량은 여전히 연간 몇 천만대 스케일이다. 갤럭시S7 출시 때, 국내 언론은 “선주문이 1000만대로 초반 반응이 좋다”고 전했다. “잘 팔리면 올해 3000만대쯤 팔릴 수도 있다”고 예상했다. 최대 3000만대. 삼성전자는 갤럭시S7(+갤럭시S7엣지) 이정도 물량을 보고 부품을 조달하면 된다.

2억대와 3000만대. 애플과 삼성이 짊어진 기술 도입에 대한 무게 차이다. 당연히 아이폰이 갤럭시보다 하드웨어 개선이 늦을 수밖에 없다. 삼성전자는 연간 3000만개를 만들 수 있는 기술은 도입할 수 있다. 애플은 할 수 없다.

이런 관점에서 보자면, 아이폰과 다른 제조사 플랙십 스마트폰의 하드웨어 성능 차이는 오히려 작아 보인다. 다시 한번 팀 쿡의 뛰어난 공급망 관리 능력에 박수를 보내고 싶어진달까.

원문: 이인묵님의 페이스북