1995년 6월 29일 오후 4시경 삼풍백화점 길 건너편

나는 이날 오후 3시 고교 선배의 변호사사무실을 찾아갔다. 1시간여 이야기를 나누고 걸어서 교대역으로 가다가 길 건너편의 핑크빛 삼풍백화점을 보았다.

한 번도 들어가 보지 않은 강남의 고급 백화점. 6시 당산역 미팅에 가려면 시간이 남았고, 며칠 뒤 생일인 신혼의 아내에게 줄 선물을 고를까 하며 길을 건너가려 했었다. 그러나 곧 얄팍한 주머니를 깨닫고 교대역으로 발걸음을 재촉했다. 당산역의 사무실에 도착해 회의 준비를 하는데, TV에서 삼풍백화점 붕괴를 알리는 속보가 떴다. 모골이 송연해진다는 느낌을 그때 알게 되었다.

22년 전 오늘, 난 단지 운이 좋아 삼풍에 가지 않았을 뿐이다.

1995년 6월 29일 오후 5시 30분경 삼풍백화점 안

“내 친구가 1층 로비 바로 앞 가방매장에서 근무하니까 사람들이 나가는 게 보이잖아요. 윗사람들, 경영진들이 굉장히 급박하고 왠지 모르게 긴장된 모습으로 빠져나간다는 거예요. ”이상해, 이상해” 계속 그러더라고요. 그래도 우리는 상상할 수 없잖아요, 백화점이 무너질 거라는 걸.“

– 붕괴 직전인 5시 30분경 가방매장 근무하던 친구(희생자)와 통화한 홍은영 씨의 증언

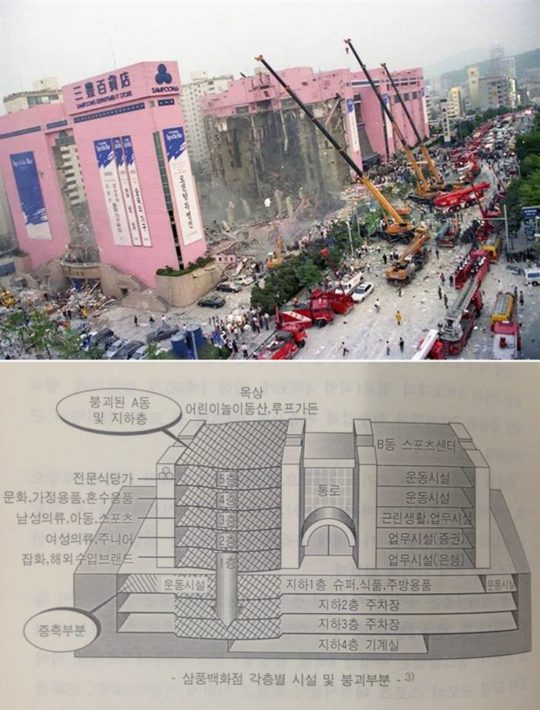

1995년 6월 29일 오후 5시 55분 삼풍백화점 붕괴

“유리로 된 백화점 5층 유리창이 맨 처음에는 다닥, 다닥 깨져요. 왜 그러지? 저걸 왜 깨지? 순간적으로 생각했죠. 다닥, 다닥 깨지더니 갑자기 건물이 쿵 내려앉더라고요. 한순간에 내려앉는데 3초도 안 걸렸을 거예요, 제가 본 느낌에.”

– 삼풍 주유소에서 근무하다가 붕괴를 목격한 오영상 씨의 증언

1995년 삼풍백화점 붕괴 이후 무더운 여름

매몰된 부상자에게 노래를 불러주던 119구조대원, 소방호스로 구조대의 옷에 밴 시신 냄새를 씻겨준 자원봉사자, 600여 구의 시신 지문을 발췌하던 경찰, 브래지어로 시신의 성별을 구분했던 의료진, 난지도에 버려진 발가락 시체를 붙들고 꺼이꺼이 울던 유가족, 딸의 보상금을 가지고 소식을 끊은 사위…

희생자들의 시신을 절반 가까이 찾지 못했는데, 참사 현장의 건물잔해를 난지도에 버려 시신을 찾지 못한 유가족들이 난지도를 이 잡듯 찾아 헤맸다. 백화점 자리엔 새 빌딩이 들어서고, 추모위령탑은 양재 시민의숲에 세워져 있으며, 해마다 6월29일이 되면 유가족들이 위령탑 앞에 모여 통곡을 한다. 502명이 사망한 대참사에 불과 25명이 사법처리됐고, 실형을 받은 자들은 2명에 불과했다.

– <1995년 서울, 삼풍(서울문화재단 펴냄, 2016)>에서 발췌

삼풍백화점 참사 22년 후

나는 운이 좋아 삼풍백화점에 들어가지 않았다.

나는 운이 좋아 성수대교를 지나지 않았다.

나는 운이 좋아 대구지하철을 타지 않았다.

나는 운이 좋아 아현동 도시가스 폭발현장에 없었다.

나는 운이 좋아 제주행 세월호를 타지 않았다.

나는 운이 좋아 메르스에 감염되지 않았다.

지난 22년간 나는 단지 운이 좋았을 뿐이다.

이제 그 운이 다해 내가 다음 희생자가 될지 모른다.

지난 22년간 참사가 날 때마다 나 몰라라 했으므로…

정부는 작년 6월 30일, 세월호 특별조사위를 종료한다고 못박았다.

세월호 참사의 원인을 단 하나도 제대로 밝혀내지 못했는데…