학교 혹은 연구소에서 연구그룹을 이끄는 과학자들과 이야기를 하다보면 종종 이런 이야기를 듣는 경우가 있다.

“우리 학생(연구원 or 포닥)들은 당췌 연구에 의욕이 없어. 그냥 내가 지시한 것 이상은 하지도 않고…”

물론 그것이 그 랩에 들어간 학생 or 연구원 or 포닥의 개인성향일 수도 있고, 아니면 요즘의 암울한 과학계의 세태에 의해서 전반적으로 동기부여가 안되는 부분도 있고(이 연구실 나간 선배들은 다 닭 튀기고 있더라 하면 무슨 놈의 동기부여가 될 것인가)… 요인은 여러가지일 것이다.

그러나 비슷비슷한 소속기관과 구성원을 가진 랩이라고 하더라도 분위기에 따라서 어느 쪽은 비교적 랩 구성원들이 활기차게 일하는 경우도 있는 반면, 아침에 랩에 나올때는 도축장(…)에 끌려가는 듯한 느낌을 받는 랩도 분명히 존재한다.

과연 이런 차이는 어디서 나오는 것일까? 이런 문제에 대해서 입을 많이 터시는 것으로 유명한 와이즈만 연구소의 유리 알론(Uri Alon)이라는 양반이 “어떻게 하면 동기부여된 연구그룹을 만들 수 있나”에 대해서 글을 쓴 게 있으니 이것을 간단히 요약해서 소개하기로 한다.

이 양반에 따르면 랩의 구성원이 동기부여가 되는데는 3가지 요소가 필요하다고 한다.

1. Competence

일단 연구를 하면서 동기부여가 되려면 주어진 프로젝트가 너무 쉽지 않고, 그렇다고 너무 어렵지도 않은 것이 되어야 한다. 사실 연구도 처음 해보는 석사 1학기(혹은 학부생) 쪼랩 연구자에게 박사 말년차 혹은 포닥들이나 하는 그런 어마무시한 플젝을 주면 당장 멘붕할 것이다.

유리 알론은 이 예를 들기 위해서 자신이 처음 대학원생을 지도할 때 했던 실수를 인용한다. 첫 대학원생을 받아서 이 사람이 준 토픽은 대충 말하자면 형광광도계를 개조해서 온도를 주기적으로 변화시키게 하고 여기서 박테리아를 키워서 그 영향을 보자 하는 것이었다. 그런데 이 학생은 박테리아 한번도 안 키워본 학생… -.- 당연히 멘붕.

그래서 처음에는 일단 박테리아를 접종해서 키워보는 것을 가르치고, 그 다음에는 생장곡선을 잡는 것을 가르키고, 또 그 다음에는 이를 반복해서 오차를 측정하고… 뭐 이런 식으로 단계적으로 일을 주니까 잘하더라, 그런 예를 들고 있다. 즉 랩원의 능력에 따라서 적절한 난이도(너무 쉬워서 의욕을 감소시키지도 않고, 그렇다고 어려워서 멘붕을 유발하지도 않는)의 프로젝트를 주고, 상황에 따라서 이를 조절하는 것이 필요하다고 말하고 있다.

2. Autonomy

연구자의 자율성을 이야기하는데, 이것 역시 ‘마이크로매니지먼트’와 ‘방임’ 간의 균형을 잘 맞추어야 한다는 이야기다. 물론 이거 결과 안 나오면 ‘너님 랩에서 나가삼’ 뭐 이런 식으로 쪼는 환경이라면 자율성은 고사하고 의욕이라는 것 자체가 고취될 수 없는 환경일 것이다.

그러나 이런 극단적인 경우가 아니더라도 랩에서 자율성이 제한되는 경우는 상당히 많다. 가령 학생과 디스커션을 한다고 할 때, 연구책임자는 아무래도 학생보다 해당 토픽을 오래 연구했고 경험도 많으니까 학생이 봉착한 문제라든가 앞으로 뭐 해야 할지에 대해서 더 잘 알겠죠? 그런데 그런 상황에서 ‘너 이거하고 저거하고 요거하삼’ 하면서 맨날 떠 먹여 주면 학생의 자율성에 좋지 않은 영향을 미친다.

이와 반대로 ‘아 우리 학생들은 가만히 두면 다 알아서 잘해요’라고 신뢰하면서라고 쓰고 귀찮아서라고 읽는다 연구에 대한 피드백도 제대로 안 해주는 상황이라면 랩 구성원은 의욕을 상실하기 쉽다. 물론 랩원에 따라서 천차만별의 경험을 가지고 있고 성향 역시 제각각이기 때문에 거기에 잘 맞추는 것은 필요하다. 사실 학위 따고 포닥한지 4~5년이 넘는 사람에게 1년차 대학원생처럼 이거하고 저거하고 요거해라 하는 식으로 마이크로매니징을 하는 것은 의욕 고취에 그닥 보탬이 되지 않겠지…

3. Social Connectedness

마지막으로 이야기하는 것이 뭐랄까, 사회적 연결성이라고 할까… 랩 안에 자신의 연구에 대해서 관심을 가져주는 사람이 (PI말고) 있어야 한다는 이야기를 하고 있다. 상당히 많은 랩들이 개개인의 프로젝트는 스스로 알아서 하고, 그것을 디스커션하는 것은 오직 연구책임자하고만 하고, 어떤 경우에는 옆에 있는 사람이 무슨 일을 하는지도 잘 모르는 경우가 있다. 옆의 동료가 무슨 일을 하는지 잘 모르는데 자신의 프로젝트가 잘 진행이 되지 않을 때 디스커션이 되겠나.

특히 한국에서 일하다가 유학–포닥 등으로 외국 랩에서 생활하는 사람들이 특히 주의해야 할 부분인데, 아무래도 언어의 장벽 등으로 인해서 (원하지 않게) 과묵하고 자기 할 일만 하는 사람들이라는 평판을 받는 경우가 많다. 이런 것을 극복하고 자신의 연구에 대해서 랩원들과 어제 TV에서 방영한 드라마만큼이나 즐겨 이야기할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다.

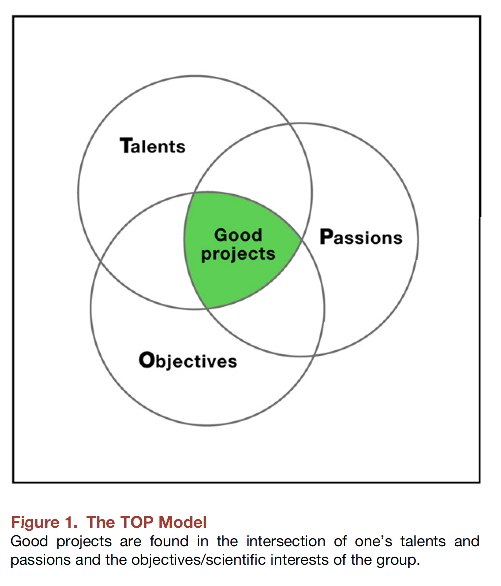

프로젝트를 찾는 법칙

그리고 마지막으로 각자의 랩 구성원에게 걸맞는 프로젝트를 찾는 일종의 법칙을 제시하고 있는데 이것을 이 사람은 ‘TOP Model’이라고 칭하고 있다. 아따 이 양반 잘도 갖다붙인다는 느낌적 느낌

T는 Talent의 약자로써 개개인의 역량이라고 구별할 수 있겠다. 이 ‘역량’에는 실험적 스킬, 과학적 지식, 문제해결능력 여러가지가 있겠다.

T는 Talent의 약자로써 개개인의 역량이라고 구별할 수 있겠다. 이 ‘역량’에는 실험적 스킬, 과학적 지식, 문제해결능력 여러가지가 있겠다.

P는 Passion으로써 랩 구성원이 열정적으로 그 프로젝트에 임할 수 있는가의 문제. 가끔은 랩 구성원이 열정적으로 임할 수 있는 프로젝트임에도 불구하고 그 사람의 능력을 고려해 볼 때 버거운 프로젝트가 있을 수 있는데, 그런 프로젝트를 주면 안 되겠죠. 반대로 그 사람의 능력에 비해서 넘 쉬워서 열정을 불러일으키기 힘든 일을 주면 그것도 아니라는 이야기 되겠습니다.

마지막 O는 Objectives로써 해당 연구그룹의 과학적 목적과 해당 구성원이 수행하는 프로젝트가 얼마나 부합하느냐다. 즉, 특정 개인의 역량에도 걸맞고, 열정도 가질 수 있는 프로젝트이지만, 해당 연구실에서 주로 수행하던 연구의 방향과 전혀 맞지 않고 다른 사람들과의 공감을 이끌기도 힘든 프로젝트를 수행하는 것은 여러모로 위험성이 있다. 한 마디로 저 위에 설명한 ‘Social Connectness’를 형성하기에 힘든 상황이 된다고나 할까. 물론 그렇다고 모든 사람이 비슷비슷한 일을 하는 것도 좀 그렇겠지만 말이다.

아무튼 이런 것을 고려하여 랩을 관리하는 싸장님연구책임자–교수님들은 랩 구성원들을 어떻게 동기부여할 지에 대해서 고민을 많이 하시길 바란다.