위기는 있으나 해법이 다르다

최근 조선업종을 필두로 구조조정에 대한 논의가 한창이고, 그 부산물로 대량실업 사태가 예고되고 있다. (조선업종 상황에 대한 이해를 위해서는 이 기사를 참고하자.) 따라서 더민주당 등 야권에서는 구조조정의 불가피성에는 동의하면서도 고용안전망 강화 등을 그 전제조건으로 내걸고 있다. 이 와중에 청와대는 ‘쉬운 해고’를 골자로 한 ‘노동개혁’을 밀어붙이겠다고 확성기를 울려댄다.

실업은 개인의 문제?

실업을 ‘개인’의 문제로 보는 사람들이 많다. 경제학자들 중에도 그런 사람이 많다. 기본적으로 임금수준은 시장에서 노동의 수요-공급에 따라 결정되는데, 노동자가 이 시장임금보다 많이 받고자 해서 실업이 발생한다는 거다. 실업 상태에 있는 노동자에게 ‘욕심을 줄이고 눈높이를 낮추라’라는 충고가 가해지는 게 그래서다. 물론 경제이론이 이렇게 단순하기만 한 것은 아니지만, 어쨌든 이것이 실업이라는 현상을 바라보는 경제학의 기본 관점이다.

출처: YTN

역사적인 관점에서 실업을 보기

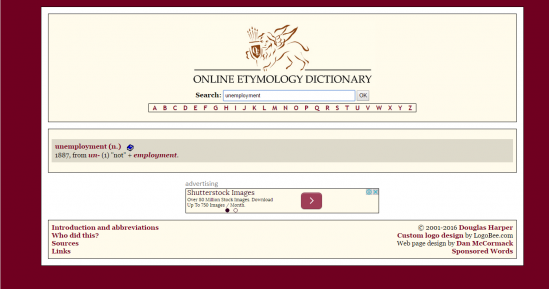

실업을 이렇게 이해하면 그것이 언제든 존재해왔을 것 같지만, 실제 역사적으로 보면 꼭 그렇지만은 않다. 실업을 의미하는 영어 단어 ‘unemployment’가 대표적인 영어사전인 옥스퍼드 영어사전에 등재된 것이 19세기 말이니 말이다.

출처: Online Etymology Dictionary

그 전에도 실업이 ‘unemployed’와 같은 형식으로는 오랫동안 쓰였지만(영어사전에는 ‘unemployment’보다 몇 년 일찍 등재된다), 명사형으로 굳어진 것은 이제 100년이 조금 넘는 셈이다. 우리가 잘 아는 케인스의 『일반이론』의 전체 제목이 『고용, 이자, 화폐의 일반이론(The General Theory of Employment, Interest and Money)』인데, 이 책은 사회에 만연한 실업이라는 현상에 자극받아 나온 (최초는 아니더라도) 비교적 초기의 저작이다.

실업은 사회현상의 형태로 출현했다

이것이 알려주는 사실은, ‘실업’이라는 말이 그것이 출현할 때부터 ‘사회현상으로서의 실업’을 가리켰다는 사실이다. 개인의 문제가 아니라 자본주의 경제 특유의 ‘사회현상’으로서 실업을 누구도 부인할 수 없게 되었을 때, 그것을 가리키는 단어도 공식적인 ‘시민권’을 얻게 되었다.

그 실업이란 이를테면 케인스가 지적했듯이, 노동자가 시장임금보다 더 많이 원해서 발생하는 게 아니라 반대로 임금이 계속 떨어지는데도 증가하는 실업, 경제 전체 또는 산업 전체가 곤두박질 쳐서 급증하는 실업, 그러니까 한마디로 ‘구조적 실업’을 가리킨다. 아닌 게 아니라, 현대 자본주의에서 ‘구조적’이지 않은 실업이 얼마나 되겠나? 이 문제를 개별 노동자의 부담으로 남겨둬서는 안 될 이유다.

원문: 김공회 님의 페이스북