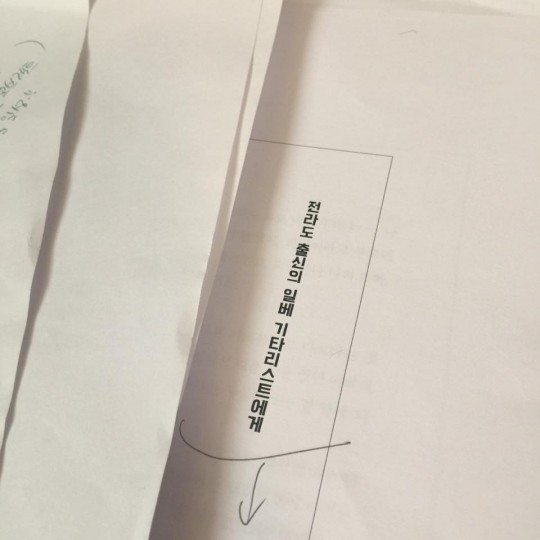

내 책의 내용 중에는 미워했던 사람에게 쓴 편지가 들어 있다.

전 남편 밴드의, 나의 아버지의 삶에 대해 함부로 지껄여대던, 일베였던, 전라도 출신의 기타리스트 이야기다. 내게 일어난 모든 일들이 블랙코미디 같다.

한 달 전에는 전 남편이 내 인스타 계정을 팔로우 했다. 이건 정말 정말 웃기는 일이어서 육성으로 웃었다. 그 날 밤에는 ‘전 남편 클럽이 망하게 해주십쇼’ 기도를 하고 인스타에서 그를 차단했다. 난 그다지 좋은 사람이 아니다.

내가 빼앗긴 것은 무엇이고 얻은 것은 무엇인가 생각해 보았다. 바보 같은 생각이었다. 빼앗긴 것은 없다.

난 다시 ‘전남편 클럽이 망하거나 말거나, 신경 쓰지 않게 해주십쇼’ 기도했다. 어쩌면 나는 나쁘지 않은 사람이 될 수 있을지도 모른다.

내 마음에는 늘 적당량의 똥이 있다. 똥이 무서워서 피하냐 더러워서 피하지. 아니지, 똥은 치워야 한다.

그렇다면 똥은 어떻게 치워야 하는가. 적어도 똥이 있다는 것을 아니까 그나마 다행인가.

그렇지 않다. 나는 나빠, 나는 내가 나쁜 걸 아니까 그것만으로도 괜찮은 사람이야. 그런 자위를 해서 달라지는 것은 아무것도 없다. 누구나 그 정도는 한다. 그 자리에 주저앉는 것은 비겁하다.

아주 나쁘거나 덜 나쁘거나 좀 괜찮거나 퍽 선량한 사람들이 내 주변에 많다. 나도 그런 사람이다.

마주한 사람에 따라, 상황에 따라 세상을 대하는 태도와 가면을 바꾸면서 나도 내가 무엇인지, 어떤 상태인지 모르고 살아가는 때가 많다.

‘나는 어쩌면 그렇게 나쁜 사람이 아닐 수도 있어’는 희망이다. 그저 그런 사람이 되기도 어렵다.

독살스러운 마음을 옮겨 적기에 앞서 이해하려고 노력하는 것. 너무나 어렵다. 그러나 내 태도만큼은 통제할 수 있다. 무엇이 나의 본성인지는 모르지만 그 대단한, 진정한 본성에 대한 관심을 좀 접고 싶다.

나는 그가 우리 집에 놀러 와서 포도를 먹었던 날을 기억한다. 그는 내게 진심으로 ‘포도가 참 달다’고 했다.

사실 내가 쓴 글은 평범하고 나른한 기억들을 간직하기 위한, 내게 보내는 편지일지도 모른다.

원문: 정새난슬님의 페이스북