‘나는 존엄하다.’ 이를 악물고 수십 번 속으로 되뇌었다. 조금만 더 가면 지하철역 화장실이 나온다. 변기에 앉기 전까지 긴장을 풀면 안 된다. 순간의 실수로 내 존엄성을 무너뜨리고 싶지 않다. 화장실에 한 발자국씩 가까워질 때마다 뱃속도 부글거린다.

휴, 요란하게 거사를 끝내자 엄청나게 긴장해있던 항문 주위 괄약근이 드디어 풀린다. 여유가 생기니 음악 소리가 흘러나오고 있다는 사실을 깨닫는다. 평온하게 들리는 음악의 정체는 사람들이 ‘클래식’이라 부르는 서양 고전음악이다.

공중화장실에서 클래식 감상하기는 예전 같으면 상상도 못 할 일이다. 19세기까지 클래식은 소수 귀족과 왕의 전유물이었다. 우리가 위대한 음악가라고 추앙하는 사람들은 왕실이나 귀족, 또는 교회에 고용돼 그들의 여흥을 돋우기 위해 곡을 만들고 연주했다.

교향곡의 아버지 하이든은 헝가리 귀족인 에스테르하지 가문에서 30년간 악장으로 일했다. 말이 악장이지, 한낱 하인이었다. 그는 하인 옷을 입고 하인들과 같은 식탁을 썼다. 그는 요리사보다 약간 나은 대우를 받으며 저녁때마다 음악을 연주해야 했다. 그러니 이들이 만든 곡은 서민인 내가, 그것도 변기에 걸터앉아 한가롭게 볼일 보며 들을 수 있는 음악이 아니었다.

더구나 고용되지 않은 음악가들은 가난과 평생 싸워야 했다. 하이든에게 잠시 음악을 배운 베토벤은 귀족의 하인으로 산 하이든을 못마땅하게 여겼다. 베토벤은 스승처럼 귀족들 비위를 맞추며 살고 싶지 않았다. 결과는 혹독했다. 베토벤은 가난에 시달렸고, 동생에게 돈을 빌리려다 퇴짜를 맞는 굴욕을 겪었다. 슈베르트와 베버도 생계가 곤란하긴 마찬가지였다.

가난 때문에 가족을 일본으로 떠나 보내야 했던 화가 이중섭처럼, 예술가의 궁핍은 음악이라는 분야와 서양이라는 지리적 조건에 한정된 것은 아니었다. 어느 나라에서든 원래 집안이 좋거나, 후원을 받지 못하는 예술가는 배를 곯았다. 작품을 팔아 생계를 유지하는 일은 말처럼 쉽지 않았다.

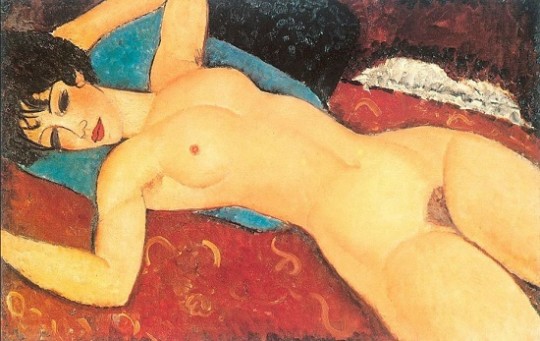

모딜리아니는 평생 가난에 시달리다 결핵으로 죽었다.

세월이 흘러 화장실을 비롯해 어디서든 음악이 들리고, 그림 한 점에 몇억 원을 부르는 시대가 됐다. 하지만 대다수 예술인의 처지는 그때나 지금이나 크게 다르지 않다. 지난 6월에는 두 무명배우가 생활고에 시달리다 지병과 자살로 생을 마감했다.

2011년에는 시나리오 작가 최고은이 지병과 영양실조로 죽었다. 국내총생산(GDP) 규모 11위 국가에서 반복해서 일어난다고 믿기 어려운 사건들이다. 최 씨가 죽은 뒤, 예술인에게 지원금을 주는 ‘예술인복지법’이 만들어졌지만, 예산이 적고 지원조건도 까다롭다.

비극이 반복되는 데는 예술에 대한 고정관념도 한몫한다. ‘예술에 돈을 매기는 것은 천한 짓이다’, ‘예술가는 배가 고파야 한다’는 논리는 문화계 전반에서 예술인을 착취하는 도구로 쓰였다. 스태프를 밤새 부려 먹고 최저임금보다 못한 돈을 주는 영화계, 문인들에게 원고료를 제대로 지급하지 않는 출판업계, 심지어 좋은 뜻으로 하는 일이니 재능을 기부해달라는 비영리 단체들까지, 착취 사례는 얼마든지 찾을 수 있다.

인간은 존엄하다. 예술인이 위대한 작품을 만든다고 해서 구름 위 신선은 아니다. 그들도 우리처럼 먹고사는 문제가 무엇보다 중요한 사람들이다. 비극을 막으려면 예술인이 기본적인 생활을 할 수 있을 만큼, ‘노동’에 정당한 대가를 줘야 한다. ‘가난 속에서 예술이 탄생한다’는 소리도 사라져야 한다. 궁핍은 사람을 망가뜨릴 뿐이다. 인간의 존엄을 해쳐가면서 나온 위대한 작품이 무슨 소용이 있는가?

출처: 단비뉴스 / 작성 : 서혜미 기자