전기 자동차 업체 테슬라가 요새 승승장구하고 있다. Model X를 출시하자마자 ‘오토파일럿’이라는 무인 주행 기능을 OTA (over-the-air)로 기존에 있는 테슬라에 장착시킨 것이다. 실제로 테슬라를 오토파일럿 모드로 주행하는 사람들을 주변에서 종종 보면서, ‘아 정말 미래가 현실로 다가왔구나!’ 라는 생각이 들곤 한다.

무인 자동차 관련 뉴스를 점점 더 많이 접하면서 무인 자동차 기술 및 전략에 대해 호기심이 생기게 되었는데, 최근 실리콘밸리에서 무인 자동차 소프트웨어 엔지니어로 근무하는 지인들과 만나 이 주제로 꽤 깊은 대화를 최근 나눌 수 있었다. 새로운 기술에 대한 단순한 흥미로움을 가지고 대화를 시작하였는데, 이야기를 나누면 나눌수록 무인 자동차가 가진 사회적 잠재력과 기술의 상용화 이후 생각해야 할 윤리적인 문제까지 두루두루 생각할 수 있는 기회였다. 대화 내용을 문답 형식으로 짧게 정리해 본다.

무인 자동차의 기술을 간단히 설명하자면?

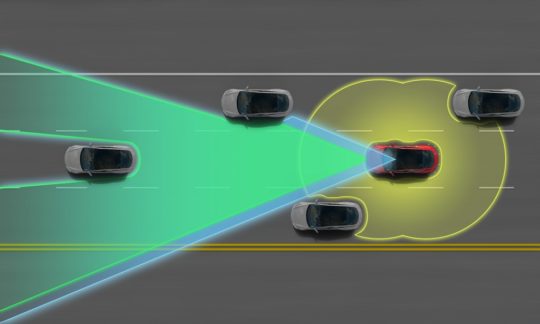

무인 자동차 기술은 말 그대로, 운전할 때 필요한 사람의 역할을 컴퓨터가 대신하여 사람이 없어도 차가 목적지까지 도달할 수 있도록 해주는 기술이다. 이것을 구현하기 위해서 다양한 기술이 필요한데, 간단하게 설명하자면 자동차에 달린 다양한 센서를 이용하여(카메라, GPS, 레이저, 레이더 등) 주변의 정보를 받아들이고, 이를 컴퓨터가 도로, 인간, 사물, 자동차, 차선 등으로 식별하여 자동차의 구동을 제어하는 것이다.

센서 및 신호 처리 기술이 많이 발달하여 다양한 정보를 정확하고 빠르게 (또 저렴하게) 처리할 수 있기 때문에 무인 자동차가 상용화되는 것이다.

출처 : Tesla

누가 무인 자동차를 만드나?

테슬라, 벤츠, 아우디, 닛산 등 왠만한 양산차 업체들이 무인 자동차 개발을 하고 있고, IT 업체인 구글, 애플 (추정)도 무인 자동차 개발에 열의를 띄고 있다.

왜 다들 무인 자동차를 만들려고 하나? 심지어 IT회사까지?

스마트폰의 보급화로 사람들의 삶이 급격하게 달라진 것처럼, 무인 자동차 역시 소비자들의 삶에 엄청난 변화를 가져올 수 있기 때문이다.

‘자가용’이라는 개념이 생겨난 지 100여 년이 되었지만 운전이라는 행동은 크게 변하지 않았다. 운전자는 전방 및 좌우를 주시하고 손발로 자동차를 조작해야만 안전하게 원하는 목적지까지 갈 수 있다. 하지만 무인 자동차로 인해 운전자는 ‘운전’이라는 행동에서 자유로워지고 (탑승자로 변환), 이로 인해 자동차 안에서의 무한한 가능성이 열리는 것이다.

생각해보라. 예를 들어 출퇴근으로 하루에 한 시간을 소비하는 사람은 무인 자동차로 인해 한 달에 20시간이라는 자유 시간이 생기는 것이다. 하지만 그 20시간은 자동차라는 물리적인 공간내에서만 보낼 수 있다. 이 20시간 동안 온라인 쇼핑을 할 수 있다면? 독서나 영화 관람 등의 여가생활을 할 수 있다면? 집과 회사 다음으로 가장 많은 시간을 보내는 곳을 지배함으로써 생기는 경제적 잠재력은 어마어마할 것이다.

이런 기회를 잡기 위하여 너도나도 무인 자동차에 뛰어드는 것이고, 우리 삶에 이미 많은 부분을 차지하고 있는 애플과 구글이 여기에 관심을 보이는 것은 어쩌면 너무나 당연한 것이다.

현재 무인 자동차를 제일 잘 만드는 회사는?

무인 자동차가 분명 자동차임에도 불구하고, 이 분야에서 제일 뛰어난 회사는 소프트웨어 업체인 구글이다. 이 분야에 많은 시간과 노력을 들인 것도 있지만 무인자동차의 핵심 역량이 하드웨어가 아닌 소프트웨어에 있기 때문이다.

위에서 언급한 바와 같이 무인자동차 기술의 핵심은 입력받은 외부 환경에 대한 정보를 정확하고 빠르게 처리하는 것인데, 이런 능력은 IT 회사들이 수십 년간 ‘밥 먹듯이’ 해왔던 일인 것이다. 더욱이 구글과 같이 빅데이터를 엄청난 속도로 속도로 처리하는 회사들은 복잡한 센서 데이터를 그 누구보다 더 효과적으로 처리할 수 있는 것이다.

무인 자동차와 전기 자동차의 시너지는?

위에서 언급한 바와 같이 무인 자동차의 핵심은 소프트웨어에 있다. 하지만 무인 자동차라는 ‘시스템’을 완벽히 구현하기 위해서는 소프트웨어만이 아닌 하드웨어와의 유기적인 융합이 필요하다.

자동차 하드웨어의 꽃이라고 할 수 있는 파워트레인(엔진, 트랜스미션 등 주동력 시스템) 기술은 매우 복잡하여 아무리 소프트웨어를 잘한다고 한들 이쪽 기술에 역량이 부족하면 좋은 무인 자동차를 만들 수 없다. 가속, 감속, 힘 배분 등 자동차의 승차감을 결정짓는 많은 요인들이 이런 하드웨어 기술에서 나오며, 또 정교한 파워트레인을 완벽하게 제어하기 위해서 무인 주행 기술 외적인 소프트웨어를 복잡하게 개발해야 하기 때문이다.

위와 같은 이유로 기존 자동차 업체들의 하드웨어 기술력이 신규 업체들에게 커다란 진입 장벽으로 작용하였는데, 만약 여기서 이 진입 장벽을 허물 수 있다면 어떻게 될까? 그것에 대한 해답이 바로 전기 자동차이다.

전기차는 배터리에서 바로 바퀴 축으로 동력을 보낼 수 있는 아주 단순한 구조로 이루어져 있다. (어렸을 때 한 번쯤은 해본 RC 자동차 조립 과정을 생각해보라). 이렇게 되면 기존 자동차 업체들이 가지고 있던 핵심 역량이 더 이상 경쟁력으로 작용하지 않게 되는 것이다. 전기 자동차의 패러다임에서는 배터리의 성능(한번 충전에 얼마나 갈 수 있나, 또 얼마나 빨리 충전할 수 있나)과 소프트웨어의 우월성으로 승부를 볼 수 있기에, 테슬라와 같은 신규 업체나, 구글·애플과 같은 IT 회사들이 기술 혁신을 선도해 나갈 수 있는 기회가 생기는 것이다.

무인 자동차에서 가장 어려운 것은?

현재 기술적으로 가장 어려운 일은 센서에서 받는 정보를 사람의 직관력과 같은 수준으로 처리하는 것이다. 사람 얼굴이 그려진 커다란 포스터가 도로에 깔려있다면 무인 자동차는 이 정보를 어떻게 처리할까? 사람이 운전대를 잡고 있다면 1초도 망설이지 않고 그냥 포스터 위를 지나갈 것이지만 컴퓨터는 이런 예상치 못한 상황들을 쉽게 처리하지 못할 것이다.

하지만 센서 기술과 소프트웨어 기술 (예: 머신러닝, 인공지능)이 급속도로 발전하면서 이런 문제들은 조만간 풀릴 것으로 예상된다.

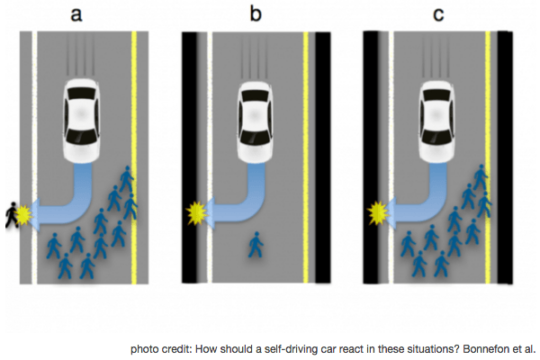

출처 : IFLSCIENCE

내 생각엔 무인 자동차에서 제일 어려운 것은 기술적인 문제가 아닌, 오히려 무인 자동차와 관련된 윤리적인 문제인 것 같다. 예를 들어 무인 자동차가 갑자기 도로에 나타난 사람을 피하기 위해 난간을 들이받도록 프로그램을 해야 할까? 만약 그 차에 가족이 타고 있다면? 한 사람이 아니고 여러 사람이 갑자기 도로에 나타났다면? 여러 명의 생명을 구하기 위해 운전자의 생명을 희생하는 것이 ‘더 큰 공공의 이익’일까? 만약 그 한 사람이 내 딸이라면?

실제로 한 경제학자가 Mechanical Turk(크라우드소싱의 일종)을 이용하여 사람들이 생사의 기로에 걸린 시나리오 중 어느 것을 선택하는지에 대해 연구를 하였는데, 대다수의 사람들은 다른 사람을 구하기 위하여 차를 난간에 치이는 경우를 선택했다고 한다. 하지만 대부분은 자신이 운전자가 아닌 것을 전제로 했을 때만 그런 상황을 골랐다고 한다. 다양한 윤리적인 기준을 비교 분석하는 하버드 대학 마이클 샌달 교수의 강의 ‘Justice (정의)’가 떠오른다.

단, 강의에서는 가상의 시나리오를 철학적인 측면에서 접근하였다면, 위의 예는 정말 내일이라도 일어날 수 있는 실제적인 상황에 대해 결론을 내려야 하는 것이다. 이런 윤리적인 사안들이 충분한 의논을 거쳐 사회적인 규범으로 형성되는 데까지 결코 순탄하지 않을 것이다.

마무리하며

2004년 영화 <아이, 로봇>에서 나온 윌 스미스의 무인 자동차를 봤을 때 ‘저런 거 뭐 30년 후에나 나오려나?’ 라고 생각을 했었다. 그런데 십여 년이 지난 2015년 지금 실리콘밸리에서는 무인 자동차가 점점 일반화되어가고 있다. 미래학자 로이 아마라의 말이 현재 무인 자동차 트렌드에 가장 잘 어울리지 않나 싶다.

We tend to overestimate the effect of a technology in the short run, and underestimate the effect in the long run.

우리도 모르는 순간 우리는 이미 미래에 살고 있는 것이다.

원문 : Andrew Ahn