얼마 전, 어느 팟캐스트에서 승효상 님의 이야기를 재미있게 듣고, 그 생각을 조금 더 알고 싶어 그의 책을 읽어봤다.

건축가 승효상의 이름은 어릴 적부터 들어왔는데, 어렴풋이 기억되는 그의 이미지가 내게 썩 좋지는 않았다. 인터뷰와 책으로 조금 더 알게 된 그는 관찰과 대화하기를 좋아하고, 함께 더 나은 무언가를 만들기를 원하는 열망 같은 것을 품고 사는 사람이라는 것을 알게 되었다.

『오래된 것들은 다 아름답다(2012)』라는 책은 그의 건축과 삶에 대한 사유를 담은 글 모음이다. 여행을 통한 경험과 생각들이 부드러운 흐름으로 전개되는데, 나는 여기서 드러나는 이 노련한 관찰자의 습성들이 흥미롭게 보였다.

세상의 많은 대상을 탐닉하기를 즐기는 나에게도 도움이 되는 것 같아, 정리해 남겨본다.

낯선 이 되기

출처 : Culture grapher

그가 세상을 관찰하는 주된 방식은 여행이다. 그는 여행이라는 방법의 장점을 아래와 같이 설명한다.

여행이 우리의 삶에 유효한 두 번째는, 어쩔 수 없이 ‘아웃사이더’의 입장이 되는 기회를 제공한다는 것이다. 타자화된 이방인은 싫든 좋든 현실에서 비켜서서 그 현실을 끊임없는 비교와 평가를 통해 저울질하며 스스로를 사유의 세계로 모는 자이다.

대상에 몰두하면 애착이 생기고, 애착은 점점 시야의 폭을 좁힐 수 있다. 여행은 대개 관찰자가 낯선 이가 되는 경험이기에, 대상과의 거리와 균형을 두기에 좋은 관찰 방법이다.

때때로 관찰자와 대상의 관계가 관찰 행위에 영향을 미친다. 내 지인이 만든 무엇은 왠지 더 좋게 평해야 할 것 같고, 경쟁자의 행동은 괜스레 흠잡고 싶어진다. 나의 생존에 도움되는 것은 칭송해야 할 것 같고, 계속 응원해오던 누군가의 실수는 덮어두고 싶다.

좋은 관찰은 대상을 균형적으로 바라보는 것이다. 그 방법이 여행이 아니더라도, 우리는 수시로 이방인이 되어 세상을 바라보는 노력을 하는 게 좋지 않을까.

기록을 활용하기 vs 실체에 부딪히기

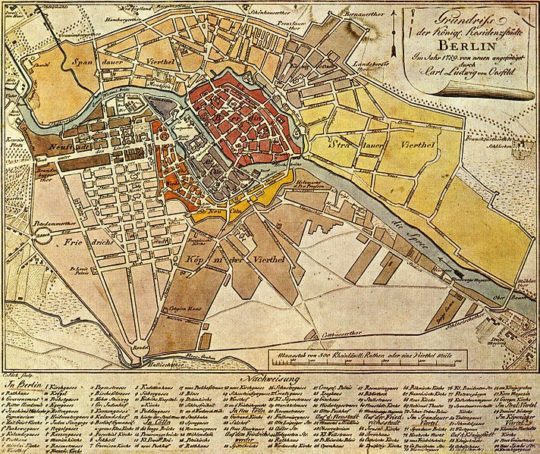

출처 : Wikimedia

그는 관찰에 있어서 지식의 흔적을 잘 이용한다. 여행에서는 지도에 담긴 정보가 큰 도움이 된다는데, 도시의 갖은 인문학적 맥락을 미리 파악할 수 있기 때문이란다.

지도에는 수없이 많은 정보가 담겨 있다. 여기에 공간적 상상력과 문화적 해석력을 동원할 수 있으면, 이미 나는 지도의 도시 속에서 거닐고 있게 된다.

기록을 참고하는 것은 그가 체득한 훌륭한 관찰 방법이다. 지도든, 글이든, 사진이든, 영상이든, 시간과 사유가 담긴 개체를 활용하는 것은 관찰의 효율을 극대화하는 것 같다.

그런데, 그게 다는 아니란다.

그러나 지도에서 결코 파악할 수 없는 부분이 있다. 지도는 위에서 보는 그림일 수밖에 없어 땅을 디디고 사는 거주인의 삶을 같은 위치에서 볼 수 없다.

그가 관찰하고 싶은 대상은 거주인의 삶인데, 이의 주된 속성은 땅을 디디고 산다는 것이다. 지도에 아무리 많은 정보가 담겨있다고 하더라도, 거주인의 삶을 알기 위해서는 그 주된 속성을 통해 직접 관찰해야 한다는 것이다.

‘연애를 글로 배웠어요’라는 어느 광고 카피가 말해주듯, 기록을 통한 관찰은 한계가 있다. 대상의 실체에 부딪혀가며 관찰하여 습득되는 사유만이 힘이 있다. 정말 알고 싶다면, 몸을 날려 부딪히자.

우리에게는 일상의 삶을 사는 동안 알게 모르게 축적되는 환상이 있다. 저 멀리 내가 가보지 않은 곳에 사는 이들과 그들의 환경에 대해 읽고 들은 지식으로 생긴 상상인데, 이는 가공이라 거짓이기 쉬우며 그래서 힘이 없다.

집착하기

출처 : Culture Grapher

그의 인터뷰나 글을 보면 그가 ‘종묘빠’라는 사실을 쉽게 알 수 있다. 뿐만 아니다. 그는 수도원 건축과 사찰 공간의 매니아이고, 묘지가 있으면 지나치지 않으며, 폐허가 된 옛 도시를 찾아다니고, 골목길에 집착한다. 쉽게 말해 공간 오타쿠다.

우리는 차를 몰고 가다가 사이프러스 나무가 울창하게 뻗어 둘린 곳이면 으레 묘지인 줄 알았고, 내려서 그 풍경 속을 거닐었다.

이런 집착은 그의 사유가 계속될 수 있도록 하는 연료와 같지 않을까? 공간에 대한 그 사유의 넓이와 깊이는 집착이 없이는 얻어질 수 없었을 것이다. 좋아하고 끌리는 것이 있다면, 하나라도 놓치지 않으려는 집착. 관찰은 여기서 시작되는 것이 아닐까.

이름짓기

출처 : 한국내셔널트러스트

그는 뭐든 이름 짓기를 좋아하는 것 같다. 겉멋이 잔뜩 들어간 듯한 ‘빈자의 미학’이라는 선언부터, ‘이로재’, ‘수졸당’, ‘수백당’, ‘모용공간’ 등 기회만 되면 의미를 담은 새로운 이름을 지어 붙인다. 때로는 지식인의 현학적인 습관이 아닌가 싶기도 하다.

그런데 이름짓기라는 행위가 그에게 갖는 의미가 좀 있나 보다.

꽃 이름을 아는 게 그 꽃의 의미를 발견하는 일이며 그 속에 내재된 자연의 질서를 깨닫는 중요한 일이었다. 그러면 그 꽃을 다시 보았고, 더욱 아름다웠다.

굳이 김춘수의 작품을 들먹거리지 않아도, 그래, 무언가의 이름을 부른다는 것은 대상에 의미를 부여하고 그 의미의 측면으로 대상을 다시 관찰하게끔 하는 행위임은 틀림이 없을 것이다.

우리가 사는 집들의 이름을 이제 다시 지어 보는 것이 어떤가. 당신은 당신의 집을 어떻게 이름할 것인가. 수졸당이 아니라 화려함을 뽐내는 수화당(守華堂)이요, 이로재나 기오헌이 아니라 돈을 밟고 사는 이부재(履富齋)요, 재물에 기대어 한껏 오만을 부리는 기재헌(奇財軒)일 것인가.

대상의 속성을 언어로 치환해보는 것, 그것도 짧은 하나의 이름으로 바꿔보는 것은 분명 관찰의 각도를 좁히고 틀어보는 것일 테다. 좋은 방법이다.

내가 몸담은 회사에서 만든 제품 중 원래 이름이 ‘King Album’이였던 것이 있다. 나는 이것의 이름을 Tidy로 바꿔보자고 제안했고 정식 명칭이 되었다. 이는 단순히 ‘부르는 말’이 바뀐 것 이상의 가치가 있었다. 우리는 매일 이 제품의 디테일을 논하며 자문한다. “이게 Tidy한가?”

고독하게 관찰하기 vs 함께 대화하기

출처 : 동아일보

여행은 혼자 가는 게 제일 좋다고 한다. 경험으로 볼 때 둘이 가면 반만 여행하는 셈이 되고, 셋이 가면 하나는 왕따 되기 쉽고, 넷은 편이 갈라진다.

그가 혼자 여행하기를 즐기듯, 나 역시 대상을 혼자 관찰하는 것을 즐긴다. 그래서 어떻게든 혼자 있는 시간을 만들어보려 노력한다.

때로는 대상의 속성을 부딪혀보기 전에 주변인들이 만들어내는 의견이 나의 시야를 가리기도 하는데, 이것이 내가 ‘집단 관찰’을 피하려는 주된 이유이다. 이런 면에서 관찰은 고독할수록 좋다.

그렇다고 관찰의 사유를 남들과 나누기를 꺼리지는 않는다. 그는 글과 강연으로 생각을 공유하고, 익숙한 여행지에는 손님을 데려가기도 한다. 대화는 새로운 관찰 방향의 실마리를 제공하기도 하고, 그 자체로서 훌륭한 관찰이기도 하다(요즘 나는 대화의 힘을 많이 실감한다).

고독하게 관찰하고 함께 대화하는 프로세스는 좋은 관찰자의 루틴이 아닐까. (‘관찰의 습성’이라는 대상을 관찰하고 글로 적어 사람들에게 보여주는 지금 나의 행위도 어쩌면)

마무리하며

관찰 습성에 대한 생각을 하게 해준 이 책의 내용은 사실 이렇게 실용적인 것들이 아니다. 오히려 건축과 삶에 대한 이야기이다. 이 책을 몇 년 전에 읽었다면 아마도 건축에 대한 생각을 더 많이 했을 것 같다(나는 건축학을 오랫동안 공부하고 변변찮게 골몰하기도 했었다). 요즘은 조금 자유로워졌는지, ‘건축 관련 경험자’라는 딱지를 떼고 철저히 ‘낯선 이’로서 대할 수 있었다. 이로써 나는 새로운 각도로 이 사람의 생각에 대해 바라보고 사유할 수 있었다.

끝으로, 균형적이고 효과적인 관찰의 자세는 ‘자신의 것’을 되돌아볼 때에 그 진가를 발휘한다고 느낀다. 건축가로서 수십 년을 살아온 저자는 그의 평생의 업인 건축에 대해 이렇게 말한다.

어떤 이유에서 세워지건, 건축이나 도시는 결국은 붕괴되기 마련이다.

어찌 보면 당연한 이 말도, 낯선 이로써 고독하게 자신의 것을 관찰하였기에 가능한 고백이 아니었을까.

원문 : Kwangbae Lee의 미디엄