해외 업무를 시작하신 분, 갑자기 외국인과 회의가 잡혀 이 글을 검색하신 분들께 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람에 쓰게 되었습니다. 오롯이 경험과 구글신을 바탕으로 한 글입니다. 물론 업계에선 저보다 훨씬 능력 있으신 분들은 많이 있으니, 그분들이 이 글을 보신다면 댓글을 통해 부족한 점에 대한 조언도 언제든지 환영입니다.

그럼 시작하겠습니다.

0. 도입

회의는 비즈니스 세계에 있어 시작과 끝입니다. 즉, KOM(Kickoff Meeting)으로 시작한 프로젝트는 FRM(Final Review Meeting)으로 끝납니다. 대내적인 회의도 중요하지만, 대외적인 회의에서의 개인 참석자는 회사의 대표성을 띠고 있기에 더 중요합니다.

저는 국내에서 4년여 업무를 하다 해외로 이동하여 업무를 시작했습니다. 처음 외국인들과 회의를 하던 그 심정이 아직도 잊히지 않습니다. 두근두근, 약어가 난무하고 다양한 억양이 혼재한 그 회의장소에서 전 거의 알아들은 단어가 없었습니다. 하지만 막내로서 회의에 꼬박꼬박 참석하여 꾸역꾸역 회의록을 작성했고, 지금은 세계 어디에 가더라도 굳이 큰 부담을 느끼지 않고 회의를 진행하고 있습니다. 물론 지금도 부족한 점이 많이 있고, 그 부분은 더 많은 경험과 공부를 통해 극복하고자 합니다. 그러면 몇 가지 주제를 바탕으로 설명해 보겠습니다.

주) 여기서 저는 외국인이라 하더라도 영어로 회의를 진행하는 것을 가정하고 작성하였습니다. 제가 영어 외엔 의사소통되는 언어가 없어 그렇습니다. 그래도 비영어권 분들과도 영어로 회의를 많이 해 왔고, 큰 부족함을 못 느꼈습니다. 아마 기술직이라는 부분이 크게 작용하는 것 같습니다.

1. 예습

공부할 때도 예습, 복습은 중요하지요. 회의에서도 예습은 아주 중요합니다. 특히 언어에 능통하지 않은 분이라면 그 중요성이 배가 됩니다. 영어를 잘한다 하더라도 미리 예습하지 않아 회의의 주도권을 잃으면 귀한 시간이 엉망이 되어버릴 수도 있습니다. 그러면 대표적인 예습의 예가 뭐가 있을까요?

A. 약어 (Abbreviation)

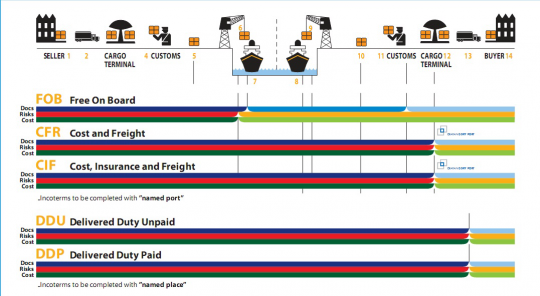

먼저 앞서 언급한 약어를 들 수 있을 것입니다. 특별히 건설 및 제조업 전반에서 중요한 무역영어는 네이버나 다음 영어 사전에 검색해도 잘 나오지 않는 경우가 많이 있습니다. 예를 들어 이탈리아 사람과 미팅을 한다고 칩시다. 안 그래도 간단한 대화조차 그 특유의 된소리 발음 때문에 알아들을 수 없는데, CIF로 견적할 것인지 FOB로 할 것인지를 물어보면 점점 더 미궁 속으로 빠져들 것입니다.

출처: thestoryofwardana

CIF, FOB 같은 무역용어도 알아듣지 못하기 시작하면 나의 자신감도 해수면 아래로 가라앉겠죠. 참고로 간단한 무역용어는 INCOTERMS라는 국제 상업회의소가 제정한 규칙을 구글신께 물어보면 됩니다.

1.2. 전문용어

아울러 저같이 공대 나온 분이라면 전공과 관련된 전문용어도 몇 가지 숙지할 필요가 있습니다. 내 머릿속에는 수천 가지의 단어가 있지만, 막상 영어로 대화하려고 하면 떠오르지도 않고, 급하게 사전을 뒤져봐도 잘 보이지 않습니다. 예를 들어 건설업의 경우, 지층을 나타내는 limestone, coral sand, chalk 등의 용어는 미리미리 숙지해야 합니다.

“제 소견으로는 이 지반은 연약한 풍화토 지반이라 구조물 축조 전에 대규모 지반공사가 선행되어야 합니다.”

이 문장을 말하고 싶은데 저의 머릿속엔, ‘그래, 구조물은 structure고 지반공사는 foundation work, 그럼 풍화토? 풍화토가 영어로 뭐지? 아아~’ 라는 말만 머릿속에 맴맴 돌기만 하고 입으로 튀어나오지 않는다면 회의를 제대로 진행하기 어렵습니다. 문법에 맞지는 않더라도 단어의 나열이라도 하려면 예습이 요구됩니다. (참고로 풍화토는 영어로 ‘weathered soil’이라 합니다. 단어를 모르면 쉽게 떠올리기 어렵지요.)

막상 제가 몇 가지 언급하긴 했지만 죄다 공부하란 얘기밖에 없네요. 짧은 시간 이 모든 걸 공부하기란 어려운데, 많이 답답한 소리로 보입니다. 그래서 제가 주로 선택하는 방법은 미리 회의 주제에 대해 이메일로 공지하는 방법입니다. 이렇게 되면 주로 어떤 약어나 단어가 쓰일지 예측이 되며, 그 주제에 대한 상대방의 회신이 오면 회의는 시작도 전에 좀 더 구체적으로 변모하게 됩니다.

2. MOM

예습이 중요하다고 하면, 회의에서 복습은 회의록의 작성입니다. 회의록을 가리키는 약어는 몇 가지 있습니다. 저희 업계에서는 MOM이란 약어를 가장 많이 씁니다. MOM은 Minutes of meeting의 약자로 Records of meeting으로 생각하시면 이해가 쉽습니다. 문서의 중요성이 예로부터 강조된 영미권 문화에서는 이 MOM이 많이 중요합니다. 신의를 중시하는 동아시아권과 문화가 조금 다른데, 이들은 문서가 아니면 별로 믿지도 않고 법적 효력이 없다고 생각하는 것 같습니다.

그런데 저도 이런 문화에서 조금 일을 해보니 어느 정도 합리적인 방법이라 수긍하게 되었습니다. 같은 시간, 같은 장소에서 회의하더라도 각자 이해관계에 따라 서로 생각하는 바는 다르기 마련입니다. 따라서 회의를 몇 시간 갖고 난 후, 회의록이 없이 끝난다면 그 회의는 시간 낭비와 다를 바 없어집니다. 나중에 클레임, 분쟁 등의 일이 발생할 때 회의록은 중요한 문서가 됩니다.

저의 경우, 많은 사람이 모인 회의뿐만 아니라 협력업체 소장님들과 하는 둘만의 미팅에도 계속해서 MOM을 작성했습니다. 나중에 서로 딴소리를 못하게 할 목적인 거죠.

MOM작성에 가장 중요한 포인트는 ‘서명(signature)’입니다. 이 서명이 없으면 참석자가 나중에 다른 소리를 할 가능성이 크지요. 따라서 작성을 한 후 양사 간의 서명은 꼭 해야 합니다.

때로 멀리서 온 상대방과 회의를 할 경우, 작성 시간이 오래 걸려 서명할 시간이 없습니다. 이럴 땐 회의록을 작성하여 이메일을 보내는 방법이 있습니다. 내가 작성한 회의 내용인데, 혹시 틀린 부분이 있거나 수정할 부분이 있으면 회신해달라는 부분도 언급해야 합니다. 회신이 없다면 제가 보낸 내용이 합의된 내용으로 간주하며, 회신이 있다면 반영할 건 반영하면 됩니다. 정말 중요한 회의인 경우, 저는 아예 프로젝트 빔으로 쏘아 놓고 회의 참석자들과 같이 작성하기도 합니다. 이때 물론 서명은 회의 종료와 동시에 프린트해서 같이 하지요.

MOM 작성의 두 번째 포인트는 ‘작성 주체’입니다. 해외업무를 처음 하다 보면 영작에 겁이 나 회의록 작성을 주저하는 때가 있습니다. 더군다나 상대방이 앵글로색슨이면 그냥 상대방에게 떠넘기는 경우도 있습니다. 그런데 MOM 작성은 무조건 내가 한다고 생각하는 것이 원칙입니다. 내가 갑이든 을이든, 상대방이 굳이 자기가 하겠다고 고집하는 경우를 제외하고서는 내가 해야 합니다.

앞서 언급한 앵글로 색슨이 작성한 MOM을 검토해보고자 하면 머리가 뱅글뱅글 돌아옴을 느낍니다. 무슨 말을 썼는지 하나하나 확인해야 하는데, 영어에 아주 엑설런트 하지 않으면 해석하는 데 오히려 더 시간이 오래 걸립니다. 이 경우 대충대충 MOM을 훑어보고 사인을 하는 경우가 있는데, 이러면 나중에 계약적으로 큰 독이 될 수 있습니다. 역사는 기록하는 자의 것이라고 했지요. 비즈니스 세계에서도 같습니다. MOM은 기록하는 자의 것입니다.

영작에 서툰 나에게 MOM을 작성하라니요. 너무한 말처럼 느껴지시나요? 저도 처음엔 매우 당황했습니다. 하지만, MOM은 영미소설이나 논문을 작성하는 것이 아닙니다. 전문용어를 알고 있고, 간단한 문장 형식만 알고 있으면 작성하기 어렵지 않습니다. 시제나 단복수 부분이 걸리긴 하지요. 하지만 이는 영작 시험이 아니기에 큰 부담 느끼지 마시고 일단 작성을 시작해 보길 권합니다. 물론 쓰다 보면 실력이 늡니다.

예를 들어 보겠습니다. 아래 예문은 구글에서 ‘MOM sample’이라는 검색어를 입력하고 그냥 가져온 예문입니다. 처음엔 이런 문장을 가져다 쓰시면 됩니다. 주어와 목적어만 상황에 맞게 변경하면 자기 문장이 되겠지요. 사실 MOM에서 사용하는 문장의 종류는 그다지 많지 않습니다. 회의 내용 전부를 기록하는 것이 목적이 아니고 Decision making을 한 사항 위주로 작성하기 때문이지요. 그 때문에 주로 쓰이는 동사가 state, refer, describe, agree, decide 등입니다.

Philippe described the ongoing work on both SweCommon and SPS Application profile for Earth Observation.

The specifications should be into “pending docs” area at OGC by 19 November.

영작은 대충 하겠는데, MOM 양식이 없으시다고요? 앞서 ‘영문 메일 팁’ 글에서도 언급했듯이 세르게이 브린은 구글을 통해 우리에게 크나큰 선물을 주었습니다. 그냥 크롬 창 하나 띄워놓고 ‘mom sample.doc’이라고 치면 영미권의 수많은 정부기관 및 회사들이 남겨 놓은 양식이 즐비합니다. 이 중 맘에 드는 것 하나를 갖고 작성을 시작하시면 됩니다. 물론 잘 조직된 회사라면 사내 양식이 따로 있으니 그것을 먼저 찾아보시길 권합니다.

3. 대화

영어에 완벽하지 않은 분들은 대부분 대화에 두려움을 느낍니다. 그래서 대충대충 아는 체를 하며 고개를 끄덕거리지요. 저도 처음엔 그렇게 아는 척을 하다 호되게 당한 적이 있습니다. 구체적으로 언급하긴 어려운 부분이라 자세한 사항은 일단 넘어가시죠. ^^

제가 하고 싶은 말은, 모르면 모른다고, 이해가 안 되면 이해가 안 된다고 말을 해야 한다는 것입니다. 서로 언어가 다르기 때문에 당연히 이해 안 가는, 그리고 모르는 부분이 생기기 마련입니다. 이럴 경우 다시 물어볼 필요가 있습니다. 필요하면 칠판이나 메모지를 통해서 그림을 그려서라도 이해할 필요가 있습니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 미팅에 우리 회사에서 온 사람이 나밖에 없다면 나는 회사의 대표입니다. 내가 한 말 하나하나가 나중에 우리 회사가 한 말이 되는 것입니다. 아는 척은 독이 될 수 있습니다.

아울러 회의를 마칠 때 Summary를 해야 합니다. 물론 이때 주체도 내가 되어야겠지요. 주로 아래와 같은 말로 시작하면 됩니다.

“I would like to summarize for this meeting that we have just had.”

이후 내용은 굳이 문법에 맞지 않더라도, 회의 시 논의했던 중요한 내용을 간결하게 언급한 후 상대방의 동의를 구해야 합니다. 물론 이때 나누는 대화가 앞서 언급한 MOM의 기본 바탕이 되겠지요. 서로 이해한 부분이 다르다면 이 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 그래도 서로 다르게 이해하고 회의를 마치는 것보단 회의가 조금 더 늦게 끝나는 게 낫습니다.

4. 에티켓

외국인과 회의할 때 기본 에티켓은 중요합니다. 물론 제 시간에 맞춰 시작하기, 명함 먼저 주고받기, 시작 시 얼마나 걸리는 회의인지 시간을 미리 공지하기, 착석했을 때 커피나 물을 마실 의향이 있는지 물어보기 등 기본적인 에티켓이 있습니다.

헌데 제가 경험했을 때엔 참석자의 국적을 알고 그 나라 인사말로 시작하는 에티켓도 상당히 중요합니다. 아랍 사람이라면 ‘Sala malicum’, 독일 사람이라면 ‘Guten tag’, 호주 사람이라면 ‘Good day, mite!’ 등이 있겠지요. 이 회의를 위해 내가 얼마나 관심 있는지를 자연스럽게 전달할 수 있는 방법입니다. 물론 격식이 중요하여 회의 초에 하기 망설여진다면 회의가 종료 후, 악수하면서 그 나라 말로 인사하는 것도 좋은 방법일 것입니다.

5. 마무리

이상으로 외국인과 회의하기에 대한 몇 가지 방법에 대해 이야기해 보았습니다. 물론 업계에 따라, 그리고 개인에 따라 일반화시키기엔 어려운 감이 있는 주제이고, 경험에 의존한 글을 쓰다 보니 다소 주관적인 부분이 많이 있습니다. 그래도 부디 외국인과 회의를 앞두고 있거나 해외 관련 업무를 시작하는 분들께 조금이나마 도움이 되었으면 합니다.

원문: 퀘벤하운의 Brunch