#나는연애칼럼니스트다

저는 연애에 관한 글을 씁니다. ‘연애 칼럼니스트’란 명칭은 여전히 낯간지럽고, 통용되는 ‘연애칼럼’과는 다른 이야기를 한다고 믿고 싶지만, 아주 심플하게 이야기하면 연애에 대한 글(칼럼)을 쓰니 연애 칼럼니스트인 것이지요.

어쨌거나, 저는 연애에 관한 글을 씁니다. 연애가 우리 삶에서 매우 중요하다고 여기고, 널리 권하고 싶다고 생각하기 때문입니다. 의미 있는 타인과의 지속되는 깊은 관계의 경험은 우리의 삶을 뿌리부터 흔들어 바꿔놓습니다. 우리로 하여금 더 나은 인간이 되게 하고 더 많은 것들을 견딜 수 있게 만드는 것은 타인이고, 그와 맺는 특별한 관계입니다. 이런 관계는 우리가 “실수하고 용서하고 다시 시도하는 존재가 되게 하는 근간”(벨 훅스)이 되어줍니다. 물론 이 관계는 연인관계에 한정되지 않지만, 우리 사회에서 연애는 그 모형(母形)을 배우고 익힐 가장 ‘접하기 쉬운’ 통로일 것입니다.

저는 ‘연애 컬럼니스트’로서 이런 ‘좋은 연애’를 실현시키기 위해 우리가 진정 힘써야 할 바에 대해 써왔습니다. 연애에서 대상의 문제라 여겨진 것들에 기입된 주체의 문제들과 마주하고, ‘연애기술’의 초점을 권력게임으로부터 관계의 발전과 지속으로 옮겨오고, 지배와 착취가 아닌 사랑의 본질을 개개인이 찾고 구현할 방법에 대한 고민을 나누는 것, 이것이 제 칼럼의 요체였다고 할 수 있습니다. (방금 썼지만 써놓고 보니 그럴듯하군뇨! 꾜! >_< )

그 칼럼 한 번 읽어…볼까요?

어쨌거나 하루에도 몇 번씩 우리를 들었다 놨다 들었다 놨다 하는 타자, 이 난감한 존재와 어떻게 더 윤리적으로 관계 맺고 살아볼 것인가, 그 윤리로부터 어떻게 삶을 바꿀 것인가, 하는 게 연애에 있어 저의 화두였습니다.

그런데 말입니다

연애에 관한 제 입장을 대폭 재검토하고 수정케 한 사건이 지난 6월에 있었습니다. 한동안 진보정치판 및 여성주의 진영을 뜨겁게 달궜던 한 데이트 폭력 폭로 사건입니다.

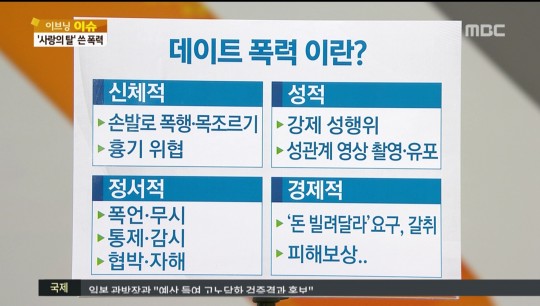

사실관계가 명확히 드러나지 않은 상태에서 현재 고소고발이 진행 중이므로 최초의 계기가 되었던 사건 자체에 대해서는 말을 아끼려 합니다. 어쨌거나, 이 사건을 계기로 ‘데이트 폭력’이 이슈화되었고, 주의를 기울이지 않아 알지 못했던 데이트 폭력과 관련된 수치들과 수면 아래 감춰져 있던 무수한 사례들을 접하며, 데이트 폭력이 뉴스에 나오는 몇몇 미친놈들의 미친 행각이 아니라 매우 광범위하고 만연하다는 것을 알게 됐습니다.

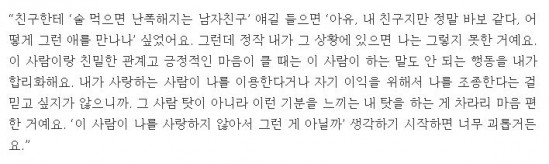

데이트 폭력 가해자들은 오히려 관계에서의 문제를 제외하고는 멀쩡하고 때로 훌륭하기까지 하여 피해자들을 혼란스럽게 하며, 비교적 명백한 폭행이나 폭언 외에도 거절을 허하지 않는 고압적인 태도, 원치 않는 성적 요구, 사생활에 대한 간섭 등 다양한 스펙트럼의 언행이 데이트 폭력에 포함된다는 것, 명백한 폭행이 일어나도 피해 여성들이 빨리 관계를 정리하지 못하는 이유는 자신과 이미 친밀한 관계를 맺은 상대를 폭력을 저지른 가해자로 생각하고 싶지 않아서라는 것, 때문에 거꾸로 자신을 탓하며 자신이 그 폭력에 값하는 원인을 제공했다고 여기기까지 한다는 것 모두 이번 사태를 통해 접하고 깨친 사실들입니다.

참고자료

제가 ‘연애칼럼’을 쓴다고 하면서도 여지껏 데이트 폭력 문제에 무지하고 무심할 수 있었던 것을 ‘운이 좋았다’고 표현해야 할까요. 저의 전 남치니들은 다소 미숙한 이도 있었고 꽤 권위적인 이도 있었고 대단히 밝히는 이도 있었으나 진정 도를 넘어서는 폭력(로맨스와 폭력이 잘 구분되지 않는 우리네 연애문화 속에서 데이트 폭력을 판별하는 일은 현실적으로 ‘도를 넘어섰는가’의 문제가 된다는 의미에서 쓴 표현입니다.)을 가한 이는 없었고, 오히려 제가 더 없이 비열했던 순간에도 저를 배려해준 이마저 있었던 것입니다. 그때는 그가 훌륭한 사람이라고만 생각했지, 그것이 운이 좋아 다행인 일인 줄은 몰랐습니다.

연애, 가부장제, 데이트폭력

제가 이제까지 써온 글들은 연애를 동등한 두 주체 사이의 결합으로 전제하고 있습니다. 이 주체들이란 태생적으로 이기적일 수 있고 관계 내에서 유아적일 수 있으며 순간순간 어리석을 수 있지만, 권력차는 불가피할지언정 기본적으로는 동등한 존재들이었습니다. 욕망할 자유가 있는 만큼 그 욕망을 거둘 자유도 있고 타인으로부터 상처를 받기도 하지만 주기도 하는, 어쨌거나 ‘안전이별’은 보장된 그런 존재들이었습니다. 투사나 집착은 몰라도, ‘폭력’은 제 칼럼이 다루는 연애의 각본 속에는 존재하지 않았습니다. 게다가 구조적으로 약자인 여성에게 일방적으로 가해지는 폭력이라니요.

여성들도 관계 속에서 폭력을 행사할 가능성은 물론 있습니다. 매 맞는 남편/남친도, 스토킹하는 여친도 실제로 존재합니다. 그러나 데이트/가정폭력 가해자의 압도적 다수는 남성이며, 그 이유가 단순히 물리적 힘의 차이만은 아니라는 데 문제의 핵심이 있습니다. 남성들은 여성에 비해 자신의 통제를 벗어나는 타자(여성)에 대해 더 많은 분노를 느끼며, 자신에게 통제할 권리가 있다고 더 많이 생각합니다. 그 통제를 행사하는 방식 역시 여성보다 폭력적인 경향이 있습니다. 연애는 타자와의 윤리적 관계이기 전에, 이처럼 사회적으로 구성된 경향성들 속에서 이루어지는 사건이었던 것입니다.

일련의 사태들은 저로 하여금 제가 가정했던 연애의 추상화된 주체란 사실 여성혐오적인 가부장제 구조 속에 놓인 구체적인 남성과 여성이라는 사실을 깨닫게 했습니다. 강고한 가부장제 문화 속에서 자라난 남성들은 사랑보다 지배를 원하며 존경보다 복종을 원합니다. 이들은 관계 속에서 보살핌을 받고자 하지만 그것을 베푸는 데는 인색하며, 그런 사랑-노동을 여성의 일로 치부하며 저평가하는 경향이 있습니다.

사회적 인정이 남성들 사이의 일로 제한된 사회에서 여성들은 사랑을 통해 인정을 갈구하도록 키워집니다. 그러나 사랑을 베푸는 데 인색한 남성들로 인해 여성들은 관계 속에서 바라던 인정을 얻지 못하지만, 그에 대한 책임을 스스로에게 지우며 자책합니다. 내가 더 많이 인내하고 이해하고 배려했어야 했다고, 인내하지 않고 이해하거나 배려하지 않는 남성들을 위해 자책합니다.

관계의 책임을 여성에게 돌리며 폭력을 행사하는 남성과, 그런 남성을 떠나기보다 자신의 잘못으로 여기며 관계를 개선해보려는 여성이라는 데이트 폭력의 구도는 사실 가부장제 연애문화 하에서는 보편적인 관계의 형태인 면이 있는 것입니다.

이 시대 여성들이 마주한 연애의 현실

시대는 바뀌고 세대는 교체되어 여성들이 사회적으로 인정을 받을 기회는 늘어났지만 한편 여성들은 새로운 버전의 여성혐오와 마주합니다. 현재 젊은 세대가 마주한 녹록치 않은 현실은 현 단계 자본주의가 봉착한 문제이자, 이를 해결할 능력이 없는 정치의 문제임에도 공격되는 것은 남성들의 몫을 빼앗아가고 자신들의 권리를 과도하게 주장하며 예전만큼 남성을 보살피려 하지 않는 여성들의 ‘이기성’입니다.

이 이기성은 쉽게 ‘속물성’과 결합합니다. 이 이기적이고 속물적인 여자들을 부르는 말이 ‘김치녀’와 ‘보슬아치’일 것입니다. 이런 명명에는 ‘손쉬운’ 타자를 향하는 즉물적인 분노만 있을뿐 구조와 그 역사에 대한 사유가 없습니다. 이런 여성혐오를 무의식적으로 받아들인 남성들, 제대로 사랑할 줄 모르면서 사랑을 저평가하는 남성들이 썸남이거나 연인일 수도 있는 것이 여성들이 마주한 연애의 현실일 것입니다.

체제의 결함을 여성에 대한 적대로 해소하려는 정치 하에서, 남성들에게 사랑을 가르치려 하지 않는 문화 속에서, 우리는 어떻게 제대로 된 사랑을 배우고 행할 수 있을까요. 가부장제 타파라는 원론적인 답 외에, 개개인들이 지닐 수 있는 실천적 지침은 어떤 게 있을까요. 타자와의 윤리적인 관계맺음으로서의 연애에 대한 논의는 이 지점에서, 이런 물음들을 놓지 않으면서 이어져야 할 것 같습니다.

※ 이 글은 『계간홀로』 7호에 실렸던 원고를 수정한 것입니다.