만년필이 발명되게 된 계기에 대해선 들어 봤겠지? 루이스 워터맨이라는 보험업자가 엄청난 계약을 성사시키는 행운을 맞이했는데 그만 사인하는 과정에서 잉크가 번져 버리자 고귀하신 계약자께서 재수가 없다고 서명 안하고 일어서 버려 ‘나 완전히 새됐어.’ 노래를 부른 뒤 절치부심해서 만든 게 만년필이야. 적당한 잉크를 배출해서 잉크가 쏟아지지 않게 고안된 거지. 역시 필요는 발명의 어머니. 에디슨 영감 말이 맞아.

하지만 이 만년필도 마냥 편하진 않았지. 너도 중1때쯤에는 영어 필기체 연습한답시고 만년필 쓴 경험이 있을 거다. 그때 불편한 점 많았잖아. 주머니나 가방에 넣고 좀 뛰면 잉크가 잔뜩 튀어나와 있거나 잉크가 엎질러져서 숙제 망치거나. 나같이 덜렁거리는 넘 손바닥에는 잉크 자욱이 떠날 날이 없었고 말이야.

1930년대의 헝가리 기자 라즐로 비로도 마찬가지였어. 우라질 만년필! 소리를 여러 번 내뱉던 그의 머리 속에 하나의 생각이 반짝 하고 지나가

“신문 인쇄용 잉크는 금방 마르잖아?”

근데 신문용 잉크는 너무 찐득찐득해서 잉크가 펜촉을 통해 흘러내리지를 않는다는 치명적인 단점이 있었지. 보통 사람 같으면 에이 내가 하는 일이 그렇지 하고 무심히 넘어갔을 텐데 라즐로 비로는 근성 있는 기자였고 결정적으로 화학을 전공한 동생 게오르그가 곁에 있었지. “게오르그! 머리 좀 써 봐!”

게오르그는 머리를 써서 잉크가 나오는 튜브 끝에 작은 금속공을 붙인 펜을 개발해 내. 그 공이 지면과의 마찰로 회전하면서 잉크관에서 잉크를 뽑아내 공에 묻은 잉크가 종이에 분사되는 시스템. 이게 볼펜(Ball Pen)의 시작이야. 이 사람들도 유태인이었어. – 하여간 인구는 얼마 안되는 유태인들이 안 빠지는 데가 없어.- 그래서 나찌의 박해를 피해 아르헨티나로 갔고 거기에서 특허를 낸다. 1943년 6월 10일.

이 볼펜이 본격적으로 활용되기 시작한 건 전쟁 때문이야. 영국 공군은 높은 고도에서는 잉크가 솟구쳐 무용지물이 되는 만년필 대신 볼펜을 도입했고 사용해 보니 그렇게 편할 수가 없었거든. 이 편리한 필기구가 한국에 처음 등장한 것도 역시 전쟁 때문. 한국 전쟁때 종군 기자들이 볼펜을 가지고 들어왔거든. 하지만 본격적인 등장은 한참을 더 기다려야 했지.

1962년 5.16 쿠데타 1주년을 기념해서 당시 군정 정부가 개최한 국제산업박람회에 참여한 광신화학 송삼석 회장은 한 일본 기업 참가자가 종이에 잉크도 없이 술술 써내려가는 길쭉한 펜을 보고 한눈에 반해 버려. 저거 대박이겠다 싶었겠지.

그는 일본의 볼펜 제조사와 제휴해서 한국에 볼펜을 소개하는데 이게 우리도 익히 아는 모나미 153 볼펜의 시작이야. 그런데 왜 153인 줄은 알아? 몇 가지 설이 있어. 독실한 기독교 신자였던 기업주가 예수가 베드로에게 그물을 던져 보라고 하니 153마리가 잡혔더라는 성경 구절에서 따왔다고도 하고 15원짜리에 광신화학이 만든 세 번째 제품이라는 뜻도 있다고도 하고 섰다판에서 갑오, 즉 더해서 9가 되는 수를 모은 거라고도 하고. 뭐 다 틀린 것도 아니고 조금씩은 그 이유로서 가미됐다고 하네. ‘모나미’는 프랑스 어로 ‘내 친구’의 뜻이고.

그로부터 수십 년 동안 모나미 볼펜 153은 30억 자루가 넘게 생산됐고 한국인들의 일상에 필요불가결한 ‘친구’가 돼. 수많은 연인들이 행여 볼펜똥이 불거질세라 사뿐사뿐 내려 적으며 연애편지를 써서 봉투에 담은 후 우체통 앞에서 가슴을 두근거렸고, 내무반 침상에서 고참들 몰래 볼펜 끄적이며 눈물 젖은 편지를 보내기도 했지.

글로 먹고 사는 작가들의 경우 좀 엇갈리기도 했다지. 박영준같은 작가는 문하생들이 볼펜으로 작품을 써 오면 정성이 들어 있지 않다고 집어던졌고 <객주>의 김주영 같은 사람도 ‘잉크에 펜을 찍어 오는 그 시간에도 생각을 한다’ 며 만년필을 고집했지만, 고은 시인은 ‘물처럼 흘러오고 흘러가는’ 볼펜을 반세기 동안 이용해 왔다고 하고 조세희는 볼펜으로 <난쟁이가 쏘아올린 작은 공>을 쏘아 올리기 시작했다. 아마 너도 인생의 황금기였다고 자부하는 중학생 나절에 볼펜 꽤나 버렸을 거야 그렇지? 노트에 팝송 가사 적느라, 또는 라디오에 사연 보내 보느라, 아니면 영어 단어 적느라. 등등

하지만 볼펜은 무서운 고문도구이기도 했어. 고문 기술자 이근안은 이 볼펜 가지고도 수십 수백 명에게 지옥같은 고통을 안겼지. 상상하기조차 끔찍한 일이지만 볼펜 심을 남자 성기 요도에 꽂는다거나. 볼펜 손가락에 끼우고 짓이긴다거나. 박종철을 죽였던 박처원 치안감은 빨갱이 수백 명을 저승길로 보내는 조서를 쓰느라 볼펜대 때문에 손가락에 굳은 살이 배겼다고 자랑하기도 했다니 아마 80년대 내내 볼펜 보고 경기 일으키는 사람들도 꽤 많았을 거야. 광주항쟁 때는 북한 간첩이 독침을 가지고 누굴 찔렀느니 마느니 하는 일이 있었는데 그 독침이란 다름아닌 평범한 볼펜이기도 했고 김대중으로부터 “행동하는 양심 김대중”이라는 볼펜을 받은 게 내란음모의 증거로 사용된 적도 있었지.

연필은 쉽사리 지워지고 만년필은 고급스럽지만 번거로웠으니 만만한 필기구라면 볼펜밖에 없었던지라 우리 사회의 바닥을 지탱하던 사람들이 전하는 마지막 메시지의 전달자이기도 했지. 1992년 12월 자신의 왼팔에 유서를 볼펜으로 쓰고 투신한 여성 노동자 권미경씨의 사연처럼, “인간답게 살고 싶었다. 더 이상 우리를 억압하지 마라 .내 이름은 공순이가 아닌 미경이다 사랑하는 나의 형제들이여… (하략)

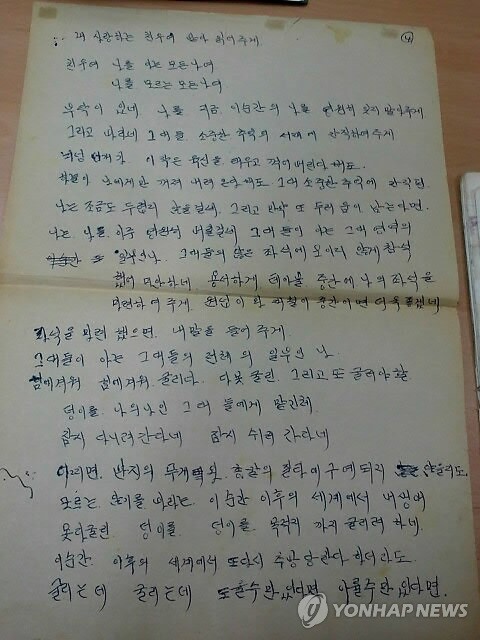

그리고 죽음으로 역사를 바꾸고 수많은 사람들의 인생을 바꿔 버린 우리 시대의 ‘태일복음’ 전태일의 유서도 볼펜으로 쓰였다. 아마 활자로는 많이 읽었겠지만 전태일 특유의 빼뚤빼뚤한 글씨를 통해 본 적은 없다 싶어서 가져와 봤다. 세상 모든 사람들에게 보내는 그의 초대장. “나를 아는 모든 나여. 나를 모르는 모든 나여.”

필적은 참 많은 것을 추억케 한다. 추억이 없다면 상상의 뭉게구름이라도 부르지. 하는 데 까지 하고 부딪치는 데 까지 부딪치다가 결국 스스로를 불사르기로 작정하면서 그는 볼펜 꾹꾹 눌러가며 저 유서를 썼겠지. “힘에 겨워 힘에 겨워 굴리다 못 다 굴린 하지만 굴려야 할 덩이를 나의 나인 그대들에게 맡기는” 심경으로. 글자 한 자 한 자를 들여다 보면 마치 바늘에 찔린 상처 무성했을 그의 손이 눈가를 훔치는 모습이 그려진다.

어젯밤에 옛 편지함들을 열어 봤다. 지금은 죽고 없는 친구, 일본에서 잘나가는 지사장하는 친구, 지금은 소식 끊긴 채 생사확인만 되는 여자 동기, 선후배들이 보낸 편지들을 찬찬히 읽어 봤는데 그 대부분은 역시 볼펜똥 자국 역력한 볼펜으로 쓰여진 것이더구나. ‘혁명’을 논하는 것도 있었고 ‘아무개를 좋아하는데 좀 도와 다구’ 하는 유치찬란한 것도 있었지.

하지만 그 볼펜 글씨들… 유성이라 번지지 않고 잘 흐려지지도 않는 볼펜의 흔적들은 갑자기 살아 움직이는 추억의 깃털들이 되고 날개가 돼서 마음 속을 날아다녔다. 문득 편지함은 아니지만 다른 곳에서 네 글씨도 보이더라. 짤막한 메모같은 거였지만 그게 아직 남아 있는 것도 재미있더군. 한 번 옛 편지들 들추고 그 볼펜 글씨들 들여다 봐라. 한 몇 시간은 행복한 과거로의 여행을 떠날 수 있을 게다.

원문: 산하의 오역