1998년에 나온 <탐그루>라는 판타지 소설 속에는 <소드 앤 매직>이란 게임이 등장한다. 거기서 대전을 하는 프로게이머들은 “침대는 과학이 아닙니다” 같은 광고 문구로 주문을 외웠다. 또 부대에 업체 로고를 붙이고 싸우고는 했다.

그때는 소설 속 한 장면에 불과했지만, 실제 게임은 이런 방향으로 발전하고 있다. TV를 떠올려보면 이런 흐름을 쉽게 알 수 있다. 이제 우리는 제 시간에 자리에 앉아 TV를 보는 시간이 줄어들고 있다. 언제든 다운로드나 스트리밍을 통해 원하는 시간에 볼 수 있다. 때문에 광고 매출은 방송 중간 광고에서 PPL이나 콜라보레이션으로 넘어가고 있다.

아예 다 필요 없이 인터넷을 활용하는 경우도(…)이는 게임도 마찬가지다. 과거 게임은 그 자체로 온전한 콘텐츠였고, 게임 밖의 것들이 게임 안에 개입할 일은 많지 않았다. 패키지 게임을 구매하면 내부 매뉴얼에 자사 게임의 홍보물이 들어있는 게 고작이었다. 하지만 게임 진입이 무료로 변하고 플랫폼이 모바일로 넘어오면서, 아예 광고만으로 매출을 만드는 게임마저 등장하기에 이르렀다.

우리가 게임 내 광고(In Game Advertising – 이하 IGA)라고 부르는 광고 형태에 대해 간단하게 알아보도록 하자. 여기서 흔히 애드버 게임이라 부르는 광고를 목적으로 제작된 게임은 이번엔 다루지 않도록 하겠다.

패키지 게임: 게임과 광고의 단순한 접목

지금은 같은 게임을 켜도 매일 다른 광고가 나온다. 하지만 게임을 업데이트할 수 있는 수단이 없던 시절에는 게임 안에 한 번 광고를 넣으면 수정할 수 없었다.

이런 광고의 역사는 의외로 꽤 깊어서 70년대, 80년대의 게임에서 찾아볼 수도 있다. 1978년에 출시된 <Adventureland>라는 게임은 자사의 다음 작품인 <Pirate Adventure>의 홍보문구가 게임 안에 들어 있었다. 또 1991년에 나온 JamesPond – Robocod 게임에서는 상업적인 과자의 광고가 들어가있기도 했다.

이러한 시도 중 가장 재미를 보던 부류는 스포츠 게임사이다. 보통 스포츠 게임들이나 레이싱 게임 혹은 FPS게임들은 광고를 게임 내에 넣기 굉장히 유리한 편인데. 현실에 있는 공간들 모사했고, 그 현실에 이미 광고를 위한 공간이 준비되어있기 때문이다, 광고를 넣어도 크게 게임성이나 분위기를 해치지 않았다.

온라인 시대: 게임 속으로 파고들어 하나가 된 광고

인터넷이 연결된 상황에서 게임을 하는 것이 자연스러운 시대에서는 게임 안의 광고를 교체해주는 것이 가능해졌다. 업체로서는 당연히 계속 광고를 교체해가면서 할 수 있기도 하고, 광고의 시기를 조절할 수 있게 됐기에 다양한 광고가 등장했다.

당연히 한국은 온라인 게임의 선두주자였기에 이런 시도도 일찍부터 시작했다. 이쪽은 캐주얼 게임 위주의 넥슨이 발 빠르게 나섰는데, 실직적인 게임 내 PPL이라 볼 수 있다. 카트라이더는 코스를 코카콜라로 도배하는 것으로 끝나지 않고 풍선에 심지어 실제 차량까지 등장하는 지경에 이르렀다. 단순 노출을 넘어 실제 상품을 게임 내에 접목시켰다는 점에서, 기존 스포츠게임과의 차이를 찾을 수 있다.

그 외에도 자사나 심지어 다른 회사들의 게임의 캐릭터들을 콜라보로 출현시켜서 광고로 이용하는 사례는 굉장히 많았는데, 자사의 다른 게임에 사람들을 집중시키기 위한 수단으로 초기의 페이스북 게임부터 굉장히 많이 사용 되었다. 다만 초기의 이런 광고들은 다른 회사의 광고를 받은 것이 아니라 자사 제품들을 밀어주는 용도로 많이 사용 되기 때문에 PPL광고와는 좀 성격이 달랐다.

이는 MMORPG에서도 차용됐다. 세계관이 큰 만큼 게임 내부 디자인은 물론, 게임 런처와 로딩타임 등에 광고를 집행하는 다양한 방식으로 집행됐다. 이런 광고 형태를 더욱 강력하게 만든 것은 게임 밖 분야와의 협업이었다. 예로 이벤트 응모를 위해서는 G마켓에 가입해야 했고, 또 이를 통해 리니지 아이템 등을 받는 형식이었다. 이는 나중에 후술할 모바일 게임에서의 리워드 모델의 초석이 된다.

해외에서도 서버로부터 광고를 받아와서 게임 안에 노출시키는 방법들이 사용되기 시작했다. 게임 형태는 패키지로 팔았지만, 온라인 연결이 대중화가 되면서 게임 안의 광고가 광고주에 따라 그때 그때 교체되었다.

해외에는 좀 더 특이한 사례가 있다. <세컨드 라이프>가 있다. 온라인 게임을 넘어서 가상 온라인 커뮤니티를 추구했던 세컨드 라이프는, 가상현실 공간의 부동산을 직접 팔았던 것으로 유명한데, 업체들이 광고를 위해 게임 내 부동산을 사서 광고판을 세우는 경우도 있었다. 게이머들은 별로 좋아하진 않았지만, 땅은 굉장히 많이 팔렸다(…) 한 때 세컨드 라이프에 사무실을 내는 것이 굉장히 힙한 시대가 있었다만, 지금도 땅값이 유지되고 있는지는 모르겠다.

보너스: 연예인과 게임과 광고의 만남

게임 광고야 순돌이가 겜보이 파는 시절부터(이거 이해하면 아저씨…) 존재했다. 연예인의 화제성을 게임과 잘 이어 맞추는 거야 당연하지만, 온라인 이후 게임은 좀 더 발전된 형태로 나아갔다. 바로 연예인을 게임 속에 등장시키는 것이었다. 조이시티(현 JCE)의 <프리스타일>은 원더걸스, 카라, f(x), 티아라 등을 연이어 등장시키며 화제를 끌었다. 이들 캐릭터는 모델 광고 기간에는 무료, 모델 광고 후에는 유료로 사용할 수 있었다.

이 바통을 이어받은 건 넥슨의 <서든어택>과 <영웅의 군단>이었다. <서든어택>은 뭔가 웃긴 걸로 이슈화가 많이 됐는데, 처음에는 진지하게 접근하다가 아예 방향을 이슈를 모으는 것으로 옮겨갔다. 이런 방향성은 애초에 아이유와 신봉선을 <던전 앤 파이터> 모델로 등장시켰을 때부터 예정됐을지도 모른다. <영웅의 군단>은 결제가 편한 모바일인 만큼 현질 위주로 구입해야 했다.

하지만 연예인 캐릭터로 재미를 많이 본 곳은 정작 한 푼도 안 쓴 <블레이드 앤 소울>일 것이다. 이전부터 이런 시도는 이어졌으나, 커스터마이징 기술이 발전으로 자세한 묘사가 가능했기 때문이다. 역시나 헬조선 인민들은 엉뚱한 캐릭터만 잔뜩 만들어댔지만(…)

모바일: 무료 기반으로 더욱 확장되는 광고의 세계

모바일 시대에 접어들며 게임 시장은 더욱 커진다. 물론 여전히 세계 시장은 콘솔 시장이 압도적으로 크고, 온라인과 모바일이 그 뒤를 따르고 있다. 하지만 스마트폰 시장이 폭발적으로 커지며, 그 성장세만큼은 비교할 바가 아니다. 덕택에 이미 세계적인 유명 연예인이 모바일 게임 모델로 등장하고 있다.

리암 니슨의 광고는 엄청난 격찬을 받았다

한국에서도 4:33이 올랜도 블룸을 쓸 예정이라 한다물론 초반부터 모바일 게임에 미친 듯이 돈을 써가면서 물량으로 광고를 도배하진 않았다. 오히려 모바일 게임이 광고판 역할을 하였다. 아이폰이 앱스토어를 열면서 모바일게임 시장의 새로운 기원이 열렸다. 모바일에 맞춘 간단하고 쉬운 소규모의 게임들이 먼저 시도되었으며, 게임 가격은 매우 싸졌다. 개중엔 공짜로 게임을 뿌리는 개발사들도 생겨났는데, 페이스북 게임들에 배너를 넣던 사람들은 자연스럽게 배너형태의 광고를 모바일에 넣기 시작했다.

나중에는 광고를 대신 받아 자신들의 광고를 게임에 노출시키면 광고비를 지급해주는 광고대행업체들도 생겨났으며, 애플이나 구글 역시 자신의 마켓에 광고플랫폼을 넣기 시작했다. 소규모 무료 게임들은 매우 쏠쏠하게 광고 수익을 챙겨갔다.

물론 배너 광고의 효과가 그렇게 크지 않았기 때문에 여러 가지 광고방법들이 등장했다. 화면을 모두 덮고 동영상을 끝까지 보면 주는 형태의 광고가 먼저 등장했으며, 게이머들은 공짜 게임머니를 얻기 위해 자신들의 15초를 쓰는데 주저하지 않았다.

한국에서도 유행해서 싸이 캐릭터까지 나온 <길건너 친구들>은 이 귀찮은 동영상 광고에서 혁명을 가져오기도 했다. 광고를 보면 게임 캐시를 주는데, 광고가 랜덤으로 나온다 (…) 사람들이 광고를 보라고 그러면 기뻐 날뛰며 광고를 누르는 지경.

거기다가 광고나 플레이를 통해 게임캐시를 벌어서 캐릭터를 뽑기 귀찮은 사람들은 그냥 돈 주고 살 수 있게도 했다.

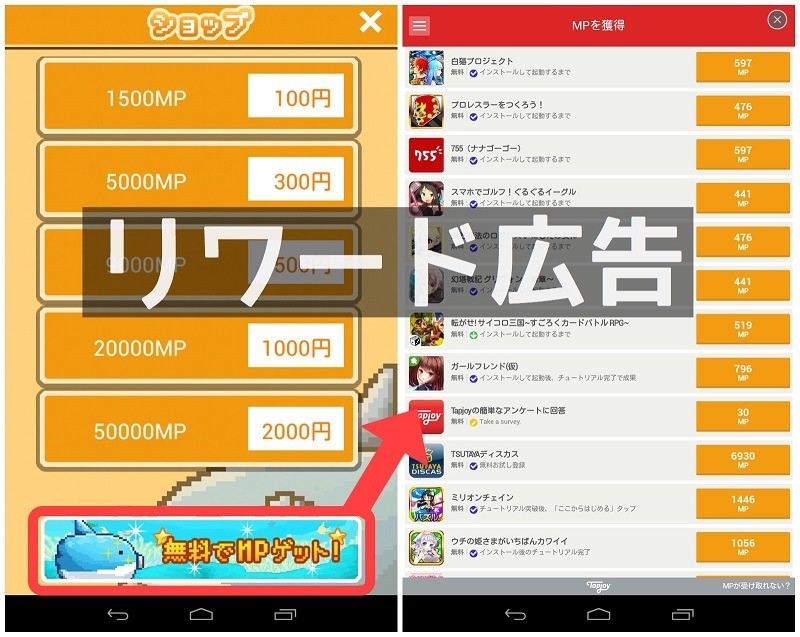

한국 모바일 게임에서는 한동안 리워드 모델이 유행했다. 아까 리니지를 예로 들었던 온라인 게임들이 행했던 리워드 모델이다 리워드 모델은 막강한 효과를 자랑했다. <애니팡>에 이어 제 2의 전국민 게임으로 인기를 끈 <살아남아라! 개복치>의 경우에(…) 많은 이들이 개복치의 빠른 성장을 위해 각종 사이트에 가입하며 5천만 국민은 개인정보를 팔거나, 수많은 게임을 설치했다.

하지만 게임들을 많이 가진 회사들이 가장 즐겨 사용하는 광고는 선데이토즈가 <애니팡>에서 사용하여 큰 재미를 본 크로스프로모션 리워드이다. 이는 두 개의 게임이 서로를 밀어주며, 다른 게임을 설치할 시 현재 게임에 경험치 등을 선물하는 방식이다. 특히 서로 간에 큰 비용을 지불하지 않고 광고를 할 수 있다는 점도 게임회사에게 매력적으로 다가왔다.

이제 이 광고 시스템은 완전히 정착돼, 기본적으로 여러 게임을 퍼블리싱 하는 퍼블리셔나 큰 개발사들은 대부분의 게임을 런칭할 때 이런 식으로 광고를 통해 새 게임으로 유저들을 몰아준다.

그래서 모바일 게임의 현재상황은 어떤가 하면 저 세 모델을 다 쓰고 있다. 다만 타겟유저에 따라 다르긴 한데, 가볍게 게임을 즐기고 게임 안에 인앱 매출을 할 콘텐츠가 적을 경우 광고의 비중을 높이는 편이고, 인앱 아이템이 많은 게임의 경우는 광고로 게임을 맥을 끊는 것을 줄이는 편이긴 하다.

계속되는 광고의 발전: 맥락과 콜라보레이션

애초에 배너 광고는 TV나 신문을 그대로 옮긴 형식에 불과했기에, 당연히 효과가 낮을 수밖에 없었다. 실제로 웹에서 배너 광고를 클릭할 확률은 비행기 추락 사고에서 생존할 확률보다 더 낮았다는 조사도 있다.

화면이 더욱 작아진 모바일에서 이런 문제는 가속화될 수밖에 없었다. 이에 해외에서부터는 네이티브 애드 흐름이 불었다. 이는 게임에도 적용되어 리워드 광고도 더 자연스럽게 게임 속에 녹아들게 됐다. 이제 게임은 사용자들의 게임이나 앱의 디자인에 어울리게 직접 광고를 넣을 수 있는 방법을 제공하고 있다.

이는 소셜에서도 마찬가지이다. 점점 노출 기반의 CPM 방식이 설 자리를 잃어가며 광고주는 측정을 원하게 됐다. 이에 CPC(클릭), CPI(인스톨) 방식이 인기를 얻고 있다. ‘텐핑’은 섹시한 헤드라인으로 소비자를 유혹해 CPC로 콘텐츠 광고를, ‘애드픽’은 콘텐츠 속에 링크를 잘 녹아들게 삽입해 CPI 형식으로 수익을 얻고 있다.

그리고 이러한 흐름은 이제 콜라보레이션으로 이어지고 있다. 특히 일본의 경우, 연예인이 게임 모델이 되는 모델을 넘어, 게임 내 캐릭터가 브랜드 광고 모델이 되기 시작하고 있다. 실제로 일본의 보컬로이드이자 가상아이돌인 하츠네 미쿠의 경우 도요타의 콜라보 모델이 되기도 했고, <기동전사 건담>의 경우 샤아 전용 차량이 나오고 있는 실정이다. (참조 링크: 게임 IP 확장의 역사)

3배 빠르지는 않다지스타 2015 에서는 엔씨소프트가 부스를 MXM으로 채우면서, 캐논, 오로나민C, 삼성전자, 엔비디아, 인텔과 제휴해서 전시들을 선보였다.

MXM의 캐릭터들을 이용한 광고를 미리부터 준비하고 있다는 것인데, 자사의 다른 게임 캐릭터들을 게임 안으로 가져오는 것은 물론, 새로운 캐릭터들이 각 브랜드들의 기기들을 사용하면서 팬들의 주머니를 노리는 것이 어떤 광고 형태로 나타날지 흥미롭다.

어쩌면 마스터 비타가 “머리부터 발끝까지 오로나민C”를 외치며 춤을 출지도 모른다.<본 콘텐츠는 엔씨소프트에서 후원한 네이티브 애드입니다>