제주 종달리의 ‘소심한 책방’을 갔다. 책방도, 주인도, 심지어 손님인 나도 더없이 소심해지는 책방, 그리고 인근 카페 ‘바다가 안보여요’에서는 정말 바다가 안 보이더라.

책방을 좋아한다. ‘책방을 좋아한다’고 말하는 것은 ‘책을 좋아한다’와 같은 뜻일까? 결국 같은 의미겠지만 ‘영화관을 좋아한다’와 ‘영화를 좋아한다’라는 말처럼 두 문장 사이에는 미세한 간극이 존재한다.

책방을 좋아하는 것은, 책뿐만 아니라 그곳의 모든 것이 좋다는 의미로 들린다. 책들이 발산하는 향기, 책 앞에 서서 책장을 넘기는 사람들의 모습, 심지어 책들 사이로 뛰어다니는 아이들의 소란스러움조차 싫지 않다. 이미 읽은 책을 만나는 것은 또 어떤가. 마치 오래전 연락이 끊겼던 친구를 다시 만나는 기분이다. 처음 보는 책을 만나는 것은 첫눈에 눈길을 사로잡은 이성을 만나는 것처럼 가슴이 설렌다.

낯선 도시에 가면 책방을 찾으려고 노력한다. 몇 해 전까지만 해도 그 도시의 대표적인 ‘향토서점’을 주로 찾았다. 자투리 시간을 보내기에 제격이다. 향토서점은 거의 사라져 이제는 ‘동네책방’을 찾는다. 얼마 전까지 매주 서울역을 한 차례씩 갈 일이 있었는데, 지하철 1호선 입구에 있는 서점을 들르곤 했다. 이제 지하의 그 서점은 사라지고 서울역사에 새로 서점이 생겼다고 하는데 아직 가보지는 못했다.

반나절의 짧은 여유, 종달리로 향하다

1박 2일 짧은 제주 출장길에 반나절 정도 여유가 생겼다. 어디로 갈 것인가. 발 닿는 곳이면 어디든 이국적이고, 눈길 닿는 곳이면 어디든 절경을 자랑하는 제주지만 이럴 때는 참 고민된다. 경험상 ‘한 놈만 팬다’는 전략은 싸울 때가 아니라 이럴 때 더 빛을 발한다. 여기저기 다 보려고 하다가는 결국 어느 곳도 제대로 보지 못하기 십상이다. 그런 면에서 ‘한 놈만 팬다’는 자투리 시간 여행하기의 매우 유효한 전략이라고 할 만하다.

그래서 정한 곳이 구좌읍 종달리의 ‘소심한 책방’이다. 여기저기서 풍문으로만 들었을 뿐이다. 어떻게 그렇게 작은 곳이 전국구 동네책방이 되었는지 늘 궁금하던 차였다. 거기에는 무슨 책이 있길래? 빈틈을 찾아보고 싶은 못된 심보가 발동한 것도 사실이다.

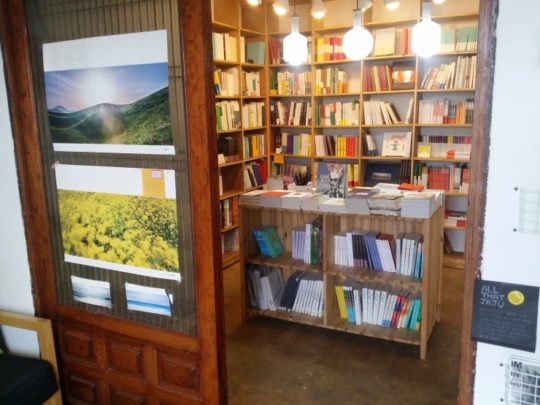

제주에서 성산 방면으로 40여 km를 가면 종달리에 닿는다. 내비게이션에는 1시간이 조금 넘게 찍히지만 규정 속도로 달려도 1시간이면 충분히 간다. 탁 트인 논(밭이던가?)길에서 좁은 골목으로 들어서니 ‘소심한 책방’이 눈에 들어온다. 간판도 소심해 멀리서는 잘 보이지 않지만 간판까지 확인할 필요는 없었다. 평일 이른 시간이라 사람은 북적이진 않았지만 몇몇 여행객의 발걸음이 이정표를 대신했다.

문을 들어서면 책방은 한눈에 들어온다. 그야말로 소심한 책방이다. 대여섯 걸음을 떼면 반대쪽 책장에 닿고 또 방향을 돌려 대여섯 걸음 떼면 또 다른 반대쪽 책장에 닿는다. 책이 많은 것도 아니다. 요즘 잘 나가는 베스트셀러 몇 권과 ‘책 덕후들’에게 꽤나 인기 있는 작가의 책도 눈에 띈다. 독립출판물과 소품도 있지만 아주 많은 양은 아니다. 20~30분이면 책방에 있는 책 목록을 거의 다 읽어볼 수 있다.

‘소심한 책방’은 더없이 소심하고…

‘소심한 책방’ 주인장들의 스토리는 소문을 들어 알고 있다. 기사에 나온 내용을 전하자면 제주 여자 A씨와 서울 여자 B씨가 의기투합해 이 책방을 만들었다. 집에서 약 30km 정도를 걸어 출퇴근하는 제주 여자 A 씨와 비행기를 타고 약 450km를 날아야 출퇴근할 수 있는 서울 여자 B 씨가 공동 운영한다니 말만 ‘소심한 책방’이지 이런 ‘대범한’ 창업도 없다. 두 분 모두 기혼녀라는 소문도 들리지만, 진위는 불분명하다.

소설가로는 신경숙의 책이 가장 종류가 많았다. 조금 불만이었지만, 다른 사람의 기호까지 왈가왈부할 수는 없는 노릇이다. 뭔가 사연이 있을지도 모른다. 신경숙 표절 사건이 터지기 전에 이것저것 책을 구입해서 비치해놓았는데 찾는 이 없어 이렇게 많이 남아있을 수도 있지 않겠냐는 말이다.

책은 두 명의 주인장이 직접 고른다고 하는데 대충 훑어봐도 취향이 대강 짐작이 됐다. 무엇보다 <침대와 책>, <밤이 선생이다>, <정확한 사랑의 실험>과 같은 애독했던 책들이 책장 한 귀퉁이를 차지하고 있어 반가웠다.

강신주의 책은 강신주를 좋아하는 독자라도 읽기 힘들었을 <강신주의 노자 혹은 장자> 한 권만 눈에 띄었다. 속으로 ‘취향 참 독특들 하시다’면서 눈길을 위로 돌리니 <이창근의 해고일기>와 <밀양을 살다>와 같은 사회성 짙은 책들도 꽂혀 있다.

사실 책방 입구에 들어서면서부터 눈치를 챘다. 입구에 놓인 작은 탁자에는 세월호 소식지가 놓여 있었다. 물어보진 않았지만 이들이 왜 책을 읽고, 왜 이렇게 인적 드문 제주의 외곽에 이런 책방을 만들었는지 대강은 짐작할 수 있었다.

책은, 아니 독서는, 사람을, 세상을 사랑하게 만든다. 그 사랑이 사무쳤을 때 이렇게 ‘사고’도 치는 것이다. 하고 싶은 일, 해보고 싶었던 일, 좋아하는 일만으로는 사고를 칠 수 없다. 사무쳐야 한다. 책은, 독서는 사랑의 실천이다.

책 두 권을 골랐다. 공지영의 <딸을 위한 레시피>와 신형철의 <느낌의 공동체>. 읽어봐야지, 생각은 했는데 이유 없이 주저하던 책을 이런 곳에서 만나면 더없이 반갑다. 공지영이야 더 얘기하면 사족이다. 신형철은 내가 아는 한 현재 활동 중인 젊은 평론가 중에서 가장 아름다운 문장을 뽐낸다. <느낌의 공동체> 서문에서 발견한 한 문장을 소개한다.

사랑할수록 문학과 더 많이 싸우게 된다. 사랑으로 일어나는 싸움에서 늘 먼저 미안하다고 말하는 이는 잘못을 저지른 쪽이 아니라 더 많이 그리워한 쪽이다. 견디지 못하고 먼저 말하고 마는 것이다. 그래야 다시 또 사랑한다고 말할 수 있으니까. 더 많이 사랑하는 사람은 상대방에게 지는 것이 아니라 자기 자신에게 진다. 나는 계속 질 것이다.

‘바다가 안보여요’에서는 바다가 안 보이더라

소심한 책방에 오니 나도 소심해진 것일까? 카드가 안 된다고 하면 따져도 될 일인데, 카드로 계산하는 내가 오히려 미안해져 이런 말이 불쑥 나오고야 말았다. “혹시 카드로 계산해도 되나요?” ‘된다’는 주인장의 답을 듣고서야 마음을 쓸어내리며 계산을 했다.

책방 구경을 마치고, 사진을 찍고, 책도 샀으니 이제 갈 길을 가면 되건만 자꾸 미련이 남았다. 찍은 데 또 찍고, 본 책 또 보는 나를 발견하고 조금 머쓱했다. 또 소심한 용기를 내 주인장에게 사진을 좀 찍어도 되느냐고 물었더니 너무도 선선히 “네”라는 답이 돌아왔다. 사진까지 찍었건만 그녀가 제주 여자 A 씨인지, 서울 여자 B 씨인지도 묻지 못했다.

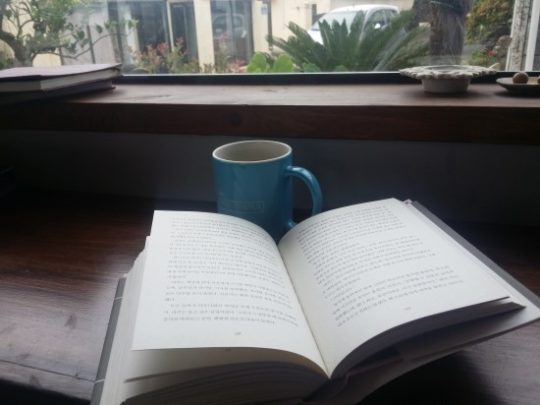

책을 사 들고 나와 종달리의 또 다른 핫플레이스 <바다가 안보여요>에서 커피를 한 잔 마셨다. 커피를 내준 주인장까지 바깥에 있는 바람에 손님은 나뿐이었다. 나오는 길에 주인장이 앉아 손님을 기다리던 곳을 보니 책 한 권과 커피잔이 놓여 있다. 카페 <바다가 안보여요>에서 두 가지 사실을 발견했다. 정말로 바다가 안 보인다는 것, 명당은 실내가 아니라 주인장이 앉았던 그곳이라는 것.

<바다가 안보여요>에 앉아 산 책 대신 얼마 남지 않은 가쿠다 미쓰요의 <종이달>을 마저 읽었다. 소설은 주인공의 이런 말로 끝을 맺는다.

나를 나가게 해줘요.

현실로 돌아갈 때가 되었다는 사실을 깨우친 것이다. 책 스토리가 그래서였을까? 문득 담배 생각이 간절해 서둘러 바깥으로 나왔다.

비행기 시간에 맞추려면 나도 돌아가야 할 시간이 됐다는 사실을 그제야 알았다.

원문 : 책방아저씨의 블로그