내가 생각하는, 한국인들이 앵거스 디턴의 책에서 얻어야 할 포인트는 ‘경제발전과 행복, 경제발전과 삶의 질의 관계’다. 일부 분들이 경제발전이 행복의 증진을 가져오지 못한다면서 방글라데시의 행복도가 높다는 등 부탄 같은 국가에서 배우자는 등의 얘기를 하는데, 나는 동의하지 않는다.

정책 목표로 ‘국민의 행복도’와 GDP 둘 중 하나만 택해야 한다면, 조금의 주저함도 없이 GDP를 택할 것이다. GDP를 보완하는 지표의 필요성에 적극 동의하지만, GDP가 아니라 행복을 레토릭이 아닌 실질적 정책 목표로 삼는 건 실수라고 본다.

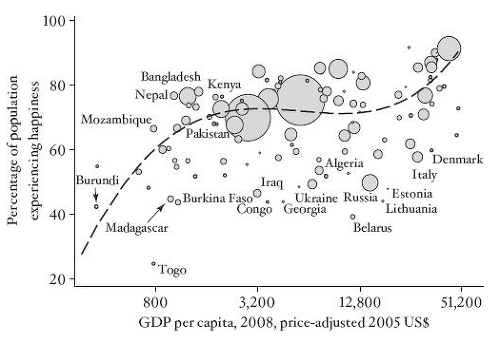

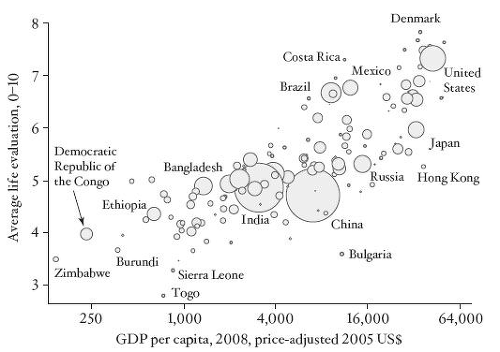

디턴의 <위대한 탈출>에 나오는 아래 두 개 그래프는 GDP per capita의 변화와 행복 (첫 번째 그래프), 그리고 GDP per capita의 변화와 전반적인 삶의 만족도(두 번째 그래프)의 상관관계다. 측정 단위는 국가다.

보다시피 첫 번째 그래프에서 경제발전과 행복도의 관계는 일정 수준으로 경제가 발전하면, 경제가 발전한다고 더 행복하다고 느끼지 않는다. 이 관계는 국가 간 자료뿐만 아니라, 국가 내 개인으로 살펴봐도 마찬가지다. 소득의 일정 수준까지는 행복과 소득이 정비례하지만, 그 수준을 넘어가면 추가 소득이 행복을 증진시키지 않는다.

하지만 아래 두 번째 그래프에서 보듯 전반적인 삶의 만족도에서는 경제발전과 만족도는 정비례한다. 경제가 발전할수록 괜찮은 삶을 살고 있다고 느끼는 비율이 선형적으로 증가한다.

주관적인 행복도는 삶의 질과 다르다. 심지어 감옥에서도 사람들은 행복하다고 느낀다. 사지 중 하나를 잃어 장애인이 되어도 처음에는 매우 우울해 하지만 시간이 지나 적용이 되면 행복도가 장애인이 아닌 사람과 다르지 않은 수준으로 회복된다.

조선시대 사람들의 희노애락이 현대인과 그리 다르지 않겠지만, 조선시대 사람들의 삶과 질과 현대인의 삶의 질은 천양지차다. 책임질 일이 많은 높은 지위는 스트레스가 동반되어 행복도가 떨어지는 경우가 많지만, 그런 지위에 올라가 스트레스받으며 결정권을 가지는 게 더 나은 삶이라고 대부분 생각한다.

경제발전은 사람들에게 더 많은 선택의 자유와 가능성, 자신이 생각하기에 더 가치 있는 일을 추구할 수 있는 가능성을 열어준다. 여러 선택지를 가지는 게 항상 행복한 건 아니지만, 그게 더 나은 삶이다.

칼 마르크스의 공산주의도 토마스 피케티의 이상적인 사회도 자신이 하고 싶은 일을 선택하는데 제약이 없는 사회(마르크스에 따르면 심지어 아침, 점심, 저녁에 선택하는 직업이 다른 사회)였다는 점을 기억해야 한다.

원문 : SOVIDENCE