도식화 = 개념화

실무적으로 도식화(Visualization)라 하면 기존에 개발된 Framework에 대충 맞추면 될 것이라 여기는 이들이 많다. 파워포인트에 내장된 것도 많고, 유명 컨설팅 회사에서 쓴다는 수백 개의 슬라이드를 담은 파일도 돌아다닌다. 물론 많은 경우 그렇게 해도 되고, 또 효율적이기도 하다.

하지만 내가 표현하고자 하는 개념과 기존 Visual이 딱 들어맞지 못하는 경우에는 ‘안 한 것만 못한’ 결과를 얻을 수 있다. 그러니까 도식화가 곧 개념화(Conceptualization)라는데 동의해야 더욱 진지하게 접근할 수 있다.

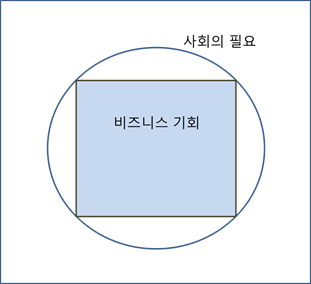

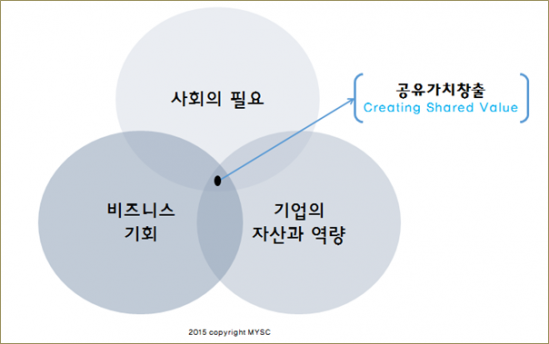

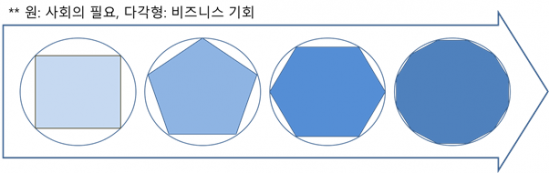

아래 보이는 예는 내가 관심을 기울이고 있는 기업의 사회적 책임(CSR)과 관련된 그림이다. 아마도 이걸 그린 이는 사회적 필요와 비즈니스 기회, 기업이 보유한 자산과 역량이 겹치는 지점에서 공유가치가 창출된다는 개념을 나타내고 싶었던 것 같다.

객관적인 시각에서 한번 생각해 보자. 위 그림에서는 사회의 필요가 비즈니스 기회와 부분적으로만 접한다. 이는 사회적 필요가 비즈니스와 ‘따로 논다’는 틀린, 그리고 불필요한 상상을 하게 한다. 기업의 비즈니스 기회 가운데 사회가 필요로 하지 않는 것이 있단 말인가? 비즈니스가 사회의 필요를 모두 충족하지는 못하지만, 모든 비즈니스 기회는 사회의 필요 안에서만 존재한다. 즉, 비즈니스 기회는 사회적 필요의 부분집합이다.

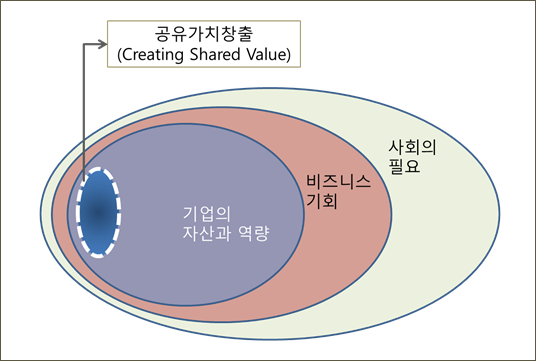

또, 비즈니스 기회와 기업의 자산과 역량이 따로 존재한다니? 기업이 비즈니스에 쓰지도 못할 자산과 역량을 당연히 갖추고 있다는 비현실적 이야기가 된다. 기업은 늘 더욱 많은 비즈니스 기회를 갈망하지만, 기업이 가진 자산과 역량은 모든 비즈니스 기회를 충족하지 못한다. 그러니까 기업의 자산과 역량은 비즈니스 기회의 부분집합으로 표시되어야 한다. 바로 아래 그림처럼.

그런데, 이렇게 그려놓고 보면 이런 식으로 CSV(공유가치창출)의 개념을 설명한다는 것이 무의미하다는 생각이 든다. 어차피 모든 비즈니스는 기업의 자산과 역량 안에서만 실현되는 것이 아닌가? 그 바깥에 있는 기회를 무슨 수로 실현하겠는가…

물론, (아주) 가끔은 공공분야든 민간분야든 사회에서 필요로 하지 않는 비즈니스 기회도 생길 수 있다. 4대강 사업처럼 사회적으로 필요에 공감하지 못하는 사업도 기어코 완성해내는 불굴의 정부를 우리는 다 같이 보았으니까. 하지만 그것도 개념적으로는 사회의 필요가 있다고 주장해서 가능했지, 사회의 필요 밖에서 비즈니스 기회가 있다고 주장한 적은 없었다.

그럼, 오리지날은 어떻게 표현하고 있는가? 원작자인 마이클 포터는 CSV를 훨씬 단순하게 설명했다. 단순하지만 CSV가 사회적 가치와 기업적 가치 사이에 양립적으로 존재한다는 개념은 확실히 표현했다.

개념화(Conceptualize)는 쉽지 않다

비교분석에서 제일 중요한 원칙은 ‘비교할 수 있는 대상을 비교한다’는 것이다. 즉, 같은 평면상에서 비교할 수 있는 것을 비교해야 의미 있는 결과를 도출할 수 있다. 마이클 포터가 주창한 오리지날 CSV 개념에서는 Business Value와 Social Value가 서로 긴장관계에 있으면서 한 평면에 존재하는 개념이다. 따라서 그 중간에 Shared Value라는 새로운 개념을 상정할 수 있다.

그런데 오늘 분석 대상이 된 맨 위 그림에서는 이미 설명한 것처럼 서로 다른 층위에 존재하는 개념을 세 개씩이나 한 평면에 겹쳐 놓았다. 이래서는 제대로 된 통찰을 얻기 어렵다.

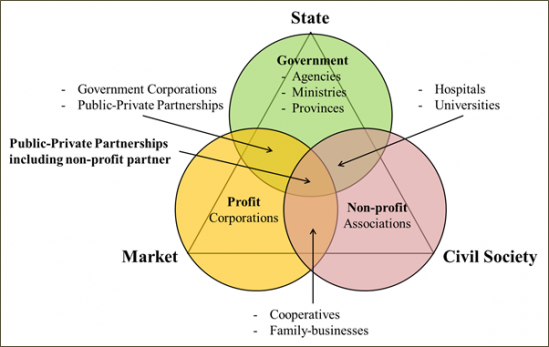

이번에는 잘 그린 예를 들여다 보자.

위 그림에서 저자는 기업과 정부가 비영리기관을 포함하여 구성하는 파트너십의 성격을 설명하고 있다. 세 참여자 모두 같은 평면 위에 있어 비교 가능한 대상이며, 둘씩 짝지었을 때 어떤 형태의 비즈니스 모델이 만들어지는지 상세하게 설명하고 있다.

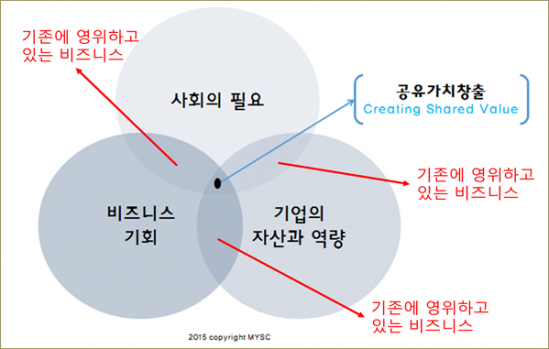

이런 방법을 가지고 오늘 분석 대상인 그림을 다시 보자.

사회적 필요와 비즈니스 기회가 만나는 영역은? 이미 비즈니스를 하고 있을 것이다. 비즈니스 기회와 기업의 자산과 역량이 겹치는 영역은? 역시 이미 비즈니스를 하고 있을 것이다. 사회적 필요와 기업의 자산과 역량이 중첩되는 영역은? 역시나 이미 비즈니스를 하고 있을 것이다.

왜 이런 결과가 나올까? 그건 앞에서 설명했다시피, 세 개념이 긴장관계에 있지 않고 서로 포함관계에 있어서 그럴 수밖에 없다. 서로 다른 차원의 개념을 한 평면에서 비교해서 생긴 개념화의 실패 사례다.

대안이라면

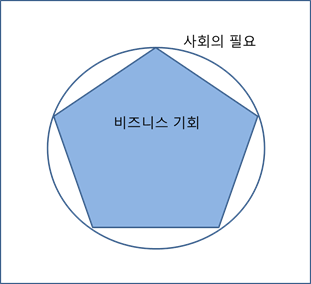

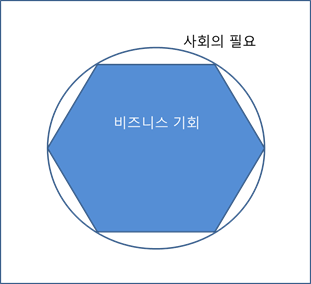

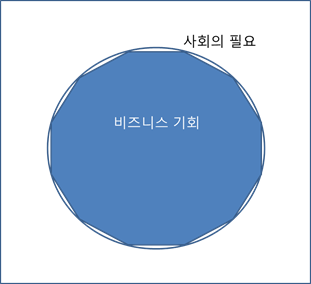

내 생각에는 사회의 필요에 비즈니스 기회를 대응시키는 방법을 설명할 때는 좀 다른 접근을 취해야 하지 않나 싶다. 개념적으로 사회의 필요는 어떻게 해도 완전히 충족하기 어려운 존재다. 비즈니스는 이를 충족하기 위해 지속적으로 쫓아간다. 이를 도식화하면, 사회의 요구는 원으로, 비즈니스는 그 안에 들어있는 다각형으로 표시할 수 있다.

초기에는 이렇게 보일 것이다. 비즈니스가 가진 자산과 역량이 부족하여 사회의 필요에 많은 부분에서 대응하지 못한다. 그래서 기업은 사회적 필요를 더욱 많이 충족하려고 비즈니스 기회를 늘리려 노력한다.

역량과 비즈니스 기회가 좀 더 늘어나자 충족하지 못하는 사회의 필요도 좀 줄어들었다.

역량이 더욱 늘면 훨씬 더 많은 기회를 가지게 된다. 더욱 많은 필요를 충족한다는 얘기다.

기업 역량이 완전히 성숙한 단계가 되면 기업이 대부분의 사회적 필요를 비즈니스로 충족할 수 있게 된다. 이렇게 해서 기업의 역량이 늘어날수록 충족하지 못하는 사회적 필요는 줄어들지만, 다각형은 원에 수렴할 뿐 원 그 자체가 되지는 않으므로 충족하지 못하는 부분은 영원히 남는다. 이 부분은 공공부문의 몫이다.

기업활동으로 충족되지 않은 이 부분의 위치와 크기, 성격, 극복방안을 두고 복지, 민영화, 사회적 경제 등에 관련된 여러 이슈가 등장한다.

본론으로 돌아가면, 기업의 비즈니스 활동이 사회적 필요를 충족하는 동기와 그 과정을 설명하기 위해서는 아래와 같이 동태적 설명이 필요하다. 즉, 기업은 사회적 필요를 충족하기 위하여 비즈니스 기회를 계속 확장해 나간다. 이런 확장 과정을 “혁신(Innovation)”이라 부른다.

이렇게 설명해 놓고 나면, 원 세 개를 겹쳐서 CSV를 설명하려던 분이 왜 대기업이 사회적 이슈를 새로운 가치창출의 기회로 보고 있다고 얘기하는지 이해할 수 있게 된다.

(유수한 해외기업들) 이들은 대기업이 앞으로 생존하며 새로운 가치를 부단히 창출하고 새로운 시장을 지속 가능하게 발전하기 위해 그동안 기업이 외면했던 사회의 제반 이슈를 새로운 가치 창출의 기회로 봐야만 한다는 점에 이의를 제기하지 않았다. – 출처: www.theuntoday.com/942

또, 이런 설명과정을 통해서 CSV든 CSR이든 비즈니스란 기업이 사회적 필요를 충족시켜 나가는 ‘본연의’ 활동임을 알게 된다. 그래야

“참가자들의 대부분은 사회공헌부서 또는 기업의 사회적 책임(CSR / Corporate Social Responsibility)을 다루는 부서 소속이 아니었다. 기업의 신사업을 개발하는 전략기획팀 또는 일선 핵심 사업부서의 임직원들이었다.” – 출처: www.theuntoday.com/942

는 것이 하등 의아할 일이 아니라 당연한 것임도 알게 된다. 원작자인 마이클 포터가 강조했던 내용이기도 하다.

제대로 된 Visualization의 강점이란 바로 이것이다. 추상적 개념을 쉽고 정확하게 설명할 수 있을 뿐 아니라, 그 과정에서 작성자가 더 풍부한 아이디어를 만날 수 있다.

원문: 개발마케팅연구소