『긍정의 배신』으로도 유명한 바버라 에런라이크는 『노동의 배신』이라는 책도 썼다. 무려 3년간 직접 저소득 노동자의 삶을 체험한 뒤 펴낸 책이다. 이 책에 이런 부분이 나온다.

처음에 나는 동료들이 적극적으로 다른 일자리를 알아보지 않는 게 도저히 이해가 안 됐다.

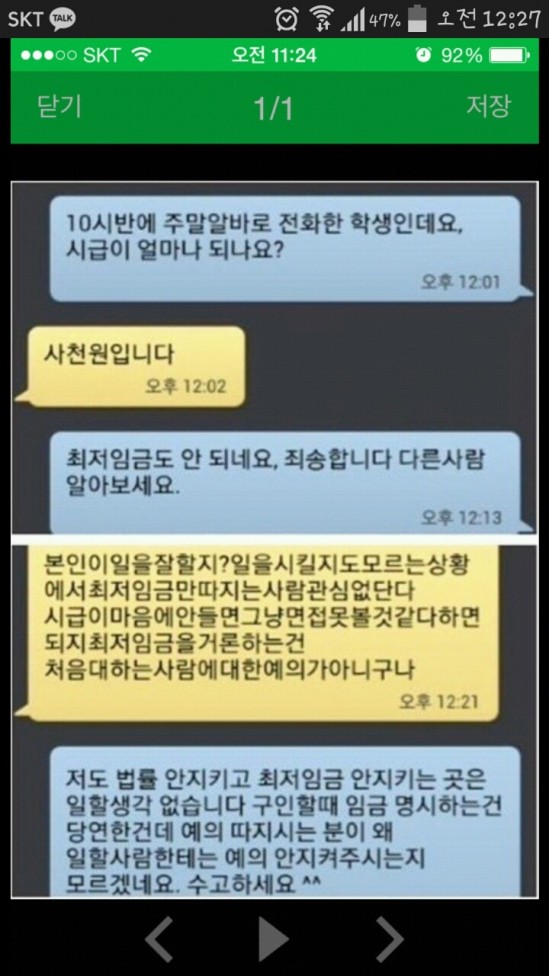

저임금 일자리를 찾는 사람들에게는 조언을 구할 곳이 없다. 손에 들고 다니는 기기도, 케이블 방송을 볼 수 있는 채널도, 컴퓨터 웹사이트도 없다. 이들에게 구직 정보를 제공하는 유일한 소식통은 ‘직원 구함’이라는 안내문과 구인 광고뿐이며, 그나마 급여에 대해서는 일언반구도 듣지 못하기 일쑤다. 따라서 누가 어디서 얼마를 받고 일한다는 정보는 입소문을 통해 듣는 게 다인데, 그마저 어떤 설명할 수 없는 문화적인 이유로 전파 속도가 아주 느리고 다 믿을 수 있는 것도 아니다.

트윈시티의 취업 시장 분석가인 크리스틴 제이콥스는 노동자들이 수입을 극대화할 수 없게 막는 가장 커다란 장애 요인으로 ‘돈에 대해 얘기하는 것을 금기시하는 문화’를 꼽았다.

저임금 노동자는 왜 다른 일자리를 알아보지 못하나

에런라이크는 동료들이 그토록 비인간적인 대우를 받으면서도 다른 일자리를 찾으려 하지 않는 이유로 정보의 비대칭성을 꼽았다. 더 나은 대우를 받을 수 있다는 사실을 알지 못하는데 어떻게 더 나은 대우를 찾아 현재를 포기할 수 있겠냐는 것이다.

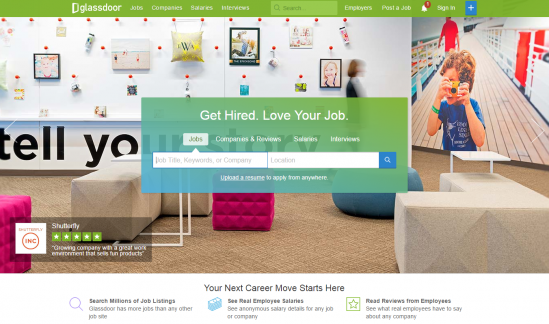

이런 현상은 저임금 일자리 시장을 벗어나면 크게 완화된다. 이런 정보의 균형을 맞춰 주는 시스템들이 존재하기 때문이다. 예를 들자면 ‘글래스도어.’ 글래스도어는 수십만 개 회사에 대한 수백만 개의 리뷰를 보유한, 독보적인 기업 평가 사이트다. 미국의 잡플래닛이라고 생각하면 된다.

글래스도어에 가입하면, 우리가 알 법한 회사들에 대한 정보는 다 볼 수 있다. 예를 들어 삼성전자 미국 법인을 검색하면, 시니어 매니저급 연봉이 13만 달러 정도 된다는 사실과 “There is no work/life balance at all”라는 평가(…)를 볼 수 있다. 철저한 익명 보장이다 보니 솔직할 수밖에. 게다가 데이터가 축적되다 보면 거짓 정보나 편향된 의견도 어느 정도 걸러진다. 이렇다 보니, 회사 측에서 아무리 먹음직스럽게 포장해서 홍보를 해봤자 소용이 없다. 진짜로 잘 해주는 수밖에.

만약 저임금 노동자들을 위한 글래스도어가 있다면 어떨까. 실제로 얼마나 일해야 하고, 얼마를 받을 수 있고, 누가 어떤 방식으로 성희롱을 하는지에 대한 정보를 서로가 자유롭게 공유하게 될 수 있다면 어떨까. 달라지는 게 있을까? 두려움은 줄어들고 행동은 늘어날까. 에런라이크의 말처럼 ‘정보의 부재’가 그들을 무기력하게 만드는 중요한 원인 중 하나라면, 어쩌면 정말로 유의미한 변화가 만들어질 수도 있지 않을까.

물론 결코 쉬운 일은 아니다. 사실 엄청 어렵다. 왜냐하면 저소득층은 돈이 안 되기 때문이다. 비즈니스는 누군가의 니즈를 충족시켜 주고, 그 대가로 돈을 받는 것인데, 돈이 없어서 돈을 내고 싶어도 못 내는 사람들의 니즈는 비즈니스 세계에서는 니즈가 아니다. 그래서 비즈니스의 영역과 정치 또는 시민 사회의 영역이 다르다고들 하는 거고.

그래도 일단 되는대로 상상이나 해 보자

우선 가장 먼저 필요한 건, 명확한 소집단이다. 글래스도어 같은 이른바 ‘플랫폼 서비스’는, 사람이 모인 다음에야 제 역할을 할 수 있다. 그런데 한꺼번에 모든 저임금 노동자 계층을 모을 수는 없는 것 아닌가. 그러니까 쪼개야 한다. 작은 집단일수록 좋다. 사람 수도 수지만 특정 사람들이 거의 다 모이는, ‘집단의 대표성’을 획득하는 게 더 중요하기 때문이다. 첫 타겟으로는 이런 특성을 가진 소집단이 제일 유효하지 않을까 싶다.

1. 모바일에 익숙할 것

2. 당분간 저임금 노동시장에서 계속 활동할 예정일 것

3. 특정 지역 기반일 것

위 셋을 만족하는 사용자가 정의됐으면, 그 다음부터는 뭐… 일반적인 서비스 스타트업이랑 크게 다르지 않을 거라 본다. 프로토타입 만들고, 투자받고, 서비스 키워나가고, 일정 시점부터 비즈니스 모델 붙이고. 단 처음부터 비즈니스 모델은 명확하게 해야 할 거다.

깊게 생각해본 건 아니라 자신 있게는 얘기 못 하겠지만, 아마 이런 모델일 경우 광고보다는 수수료를 붙이는 게 나을 것 같은데(광고는 필연적으로 정보를 어느 정도 왜곡시킬 수밖에 없는데, 이런 서비스의 경우엔 정보의 객관성과 투명성이 무엇보다도 중요하기 때문이다), 수수료의 경우에는 나중 가서 붙일 때 저항이 거셀 수밖에 없다. 그러니까 처음부터 ‘지금은 오픈 기간이라 무료지만 언젠가는 몇% 정도 떼갈 겁니다’를 얘기해 주는 게 중요하지 않을까.

제 역할을 다하기 위해서는

단순히 수익만을 노리는 서비스가 아니라면, 서비스를 통해 제대로 된 공론장을 형성하는 것 역시 신경 써야 할 부분일 것이다.

블라인드라는 서비스가 있다. 회사나 업종 단위로 모여서 떠드는 모바일 익명 SNS다. 상사 욕의 진수를 맛볼 수 있다. 회사를 그만두면서 블라인드도 그만두는 바람에 지금 블라인드가 어떤 모습을 하고 있는지 정확하게는 모르지만, 내가 가끔 들어가던 때의 블라인드는 일종의 대나무숲 같은 역할을 했다. 그래서 그런지 무슨 이슈가 터졌거나 할 때 특히 들끓어 오르는 경향이 있었다. 예를 들어 다음카카오 합병이라든가, 합병 후 진통이라든가. (사실 익명 사내게시판은 이미 회사마다 어지간하면 다 있다. 블라인드 같은 서비스가 새로 등장한다는 건, 그만큼 회사가 구성원들에게 신뢰를 잃었기 때문일 것이다. IP 추적은 회장님의 취미.)

글래스도어나 잡플래닛과는 달리, 블라인드는 사회적 순기능이 명확한 편은 아니었다. 가끔은 유언비어 같은 게 퍼지기도 했다. (내 친구가 피해자였다!) 지금 생각해 보니, 글래스도어와는 다르게 블라인드는 ‘어쩌면 누군지 알 수도 있을 법한’ 익명 서비스였기 때문이 아닐까 싶다. 이래저래 제대로 된 공론장을 만든다는 건 참 어려운 일이다.

일베를 떠올려 보면 알 수 있듯, 익명성만 보장한다고 다가 아니다. 명확한 목적을 제시하는 것 또한 건강한 공론장의 필수 요소가 아닐까 싶다. 그리고 온라인(모바일) 서비스의 ‘명확한 목적’은 보통 ‘기능의 제한’으로 재현된다. 페이스북에 ‘싫어요’가 아니라 ‘좋아요’ 버튼만 있는 이유, 버즈피드에서 제일 눈에 잘 띄는 곳에 어김없이 공유 버튼을 두는 이유 등을 생각해보자. 결국 페이스북은 ‘네가 좋아하는 걸 보고 살게 해 줄게’를 기능을 통해 구현하는 것이다. 그러므로 온라인에서 제대로 된 공론장을 구현하기 위해서는, ‘서비스를 통해 익명성을 통한 자유의 보장’과 ‘기능을 통한 방종의 제한’을 얼마나 잘 풀어내느냐가 핵심이라 할 수 있겠다.

뭐, 이러니저러니 해도 역시 이런 류의 서비스는 얼마나 빡세게 노가다를 하느냐에 달려 있다고 생각한다. 말보단 발이라는 뜻. 죽어라 기획하고, 죽어라 개발하고, 죽어라 소통하고, 죽어라 영업하고. 스마트한 시대라고는 하지만, 스마트한 시대일수록 고객 및 사용자들의 스마트한 경험을 위해선 참으로 안 스마트한 삽질이 그림자로 뒤따라야 하는 것 같다. 오리의 발질처럼.

원문: 바보들의 세상 아름다운 세상

덧붙여.

- 요즘 우리나라에서는 알바몬이 본의 아니게(?) 이러한 시도를 하고 있는 것 같다. 그렇지만 사실 그전까진 알바몬도 알바들의 힘든 현실에 한몫하는 메인 주체 중 하나로 욕 먹었다는 거. 대부분의 점주들이 알바몬에다가 거짓 시급을 올렸고, 알바몬은 그에 대해 별다른 제지를 하지 않았기 때문이다. 어쨌든 지금은 그래도 공정한 채용 문화라는 것에 관심을 가지고 있는 것 같으니 잘된 일. 그래도 이유가 궁금하긴 하다. 참고로 알바몬을 포함해 구직/채용 관련 서비스를 다수 운영하고 있는 잡코리아는 일 년에 영업이익만 수백 억에 달하는 알짜 기업.

- 위에서 잡플래닛의 경우 사회적 순기능이 명확하다고 하긴 했지만, 사실 잘 모르겠다. 엄밀히 말하면 잡플래닛은 그냥 글래스도어 카피캣이기 때문이다. 아예 사이트 자체를 베껴오다시피 했다. 뭐 사실 따지고 보면 세상에 안 베낀 게 없는 거라서 이 부분에 대해서 가치판단을 어떻게 해야할지 잘 모르겠긴 하지만, 어쨌든 지금으로서는 ‘잘 모르겠다’는 게 솔직한 심경. 물론 잡플래닛 측은 이렇게 말했다. “잡플래닛이 글래스도어를 참조한 것은 맞지만, 내년이나 내후년에는 전혀 다른 모습이 돼 있을 것”.