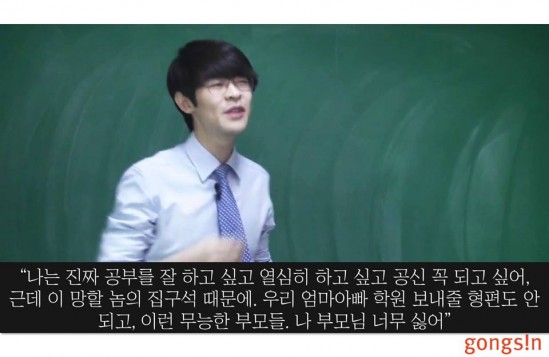

“여러분 사람 목숨은 생각보다 질깁니다. 죽을 걱정은 하지 말고 공부 한 번 해봐요.”

3학년 주임 이영철 선생님께서 학년 첫 조회 시간에 고 3만 남겨놓고 이런 말씀을 하셨다. 친구들은 다들 피식 웃었지만 내게 딱 필요한 말이라고 생각되었다.

‘나는 공부하는 기계다. 1년만 죽었다고 생각하자.’

그때부터 공부 외에는 대부분 포기했다. 말수도 줄이고 졸릴까 봐 밥도 줄였다. 유일한 오락이자 스트레스 해소법은 잠을 자는 것이라 생각했지만 그마저 줄여야겠다는 생각이 들었다. 야자 뒤에 집에서 좀 더 공부하려 했지만 늘 집에만 오면 잠들곤 했다. 궁리 끝에 동생에게 의자에 앉은 나를 밧줄로 꽁꽁 묶어 달라고 했다. 그렇게 하면 안 졸 것 같았지만 결국 밧줄에 묶인 채 잠들곤 했다.

— 공부의 신 p.160

(…) 자습 분위기는 어디에 내놓아도 ‘손색이 없을 정도로 살벌’ 그 자체였다. 우리는 서로서로 ‘욕’해주는 것을 미덕으로 삼을 정도였다. 무슨 말인가 하면 이런 식이었다. 어떤 친구가 공부하다 말고 화장실을 자주 들락날락하면 “넌 공부를 하겠다는 거냐, 말겠다는 거냐? 그럴 거면 차라리 집에 가서 놀아!”라고 쏘아붙였다. 혹은 너무나 피곤해 잠이라도 청할라치면 “아이고. 아주 태평하시구먼, 잠 푹 자라 그동안에 난 공부할 테니. 그래서 너 대학 잘~도 가겠다?”라도 비아냥을 날리는 식이었다.

— 공부의 신 p.184

전국 0.001%, 공신 9명의 스타일별 공부 전략 : <공부의 신>이라는 책 일부분이다. 이 책에는 공부법이나 추천교재 그리고 ‘공신’ 강성태를 포함한 9명의 수기가 나온다. 수기는 대부분 비슷하다. ‘나는 지독하게 노력해서 좋은 대학에 갔다.’ 이 지독한 정도를 묘사하기 위한 이야기가 양념처럼 뿌려져 있다. 얼마나 독하게 했고, 어떻게 ‘정신을 차렸’고, 어떤 마음가짐을 먹었는지 등등.

중학교 졸업 선물로 담임선생님께 받은 이 책은 나의 학창시절에 전혀 도움을 주지 못했다. 공부 전략이니 뭐니 하는데, 나와 전혀 동떨어진 이야기들뿐이었다. 뒤에 인터뷰 부분이 좀 흥미로웠다. 그런 거 있지 않나? 전혀 다른 세상의 이야기를 접할 때 오는 재미.

다른 이야기라고 느낀 이유는 단순하다.

책에서 떠드는 인물 중에 ‘공부전략’을 실행하는 데 곤란을 느낄 정도로 경제적인 어려움을 겪었던 사람은 단 한 명도 없었다. (‘민사고나 유학을 가기에’ 버겁다는 사람은 있었다) 학원에 가고 싶었으면 갔고, 유명한 강사의 강의도 들을 수 있었다. 어머니의 전폭적인 백업과 정보력에 힘입기도 했다. 애초에 공부에만 전념할 수 있는 사람들이었다.

이런 사람이 ‘너희들이 공부를 못하는 이유는 안 하기 때문’이라고 말한다. 기가 찬다. EBS로 충분하다? 그걸로 충분하면 기형적으로 비대한 사교육 시장은 어떻게 설명할 것이며, 본인들은 왜 EBS가 아니라 그런 사교육을 찾아들었을까. 부모 탓하지 마라? 그럼 소위 명문대 학생들의 경제적 배경이 균질한 이유는 어디에서 찾아야 할까. 당장 이 책에 나오는 9명의 학창시절 역시 굉장히 흡사하다.

환경에 대한 몰이해를 넘어가더라도 문제는 여전하다. 타인을 모르는 이들이 말하는 노력이란, 극한을 추구하며 사람의 삶을 포기하라고 압박하는 것이 전부다. 물론 이 성공신화의 주인공이 곱게 공부만 하고 살아온 공신들이 아니라 온갖 고난과 어려움을 극복하며 성취한 사람이었다 해도 다르지 않다. 애초에 이런 턱없는 노력이란 게 모두에게 가능하다고 전제하는 것부터 틀려먹었다.

노력만으로 학습능력을 성취할 수 있는 세계에서는 시간을 아끼기 위해 밥과 반찬을 갈아서 토사물에 가까운 그것을 먹는다는 (정말 — 미안하다!!! 의 그분) 기괴한 무용담이 장려된다. 이런 사례가 과하다 생각할 수 있지만 ‘자기가 얼마나 열심히 했는지’ 를 자랑스럽게 얘기하는 사람들의 이야기를 들어보면 그렇지도 않다. ‘가능하다’ 와 ‘할 수 있다’의 간극은 어마어마하다. 똑같이 노력할 수도 없고, 똑같이 노력한다고 해서 다 같은 결과를 낼 수 있는 것도 아니다.

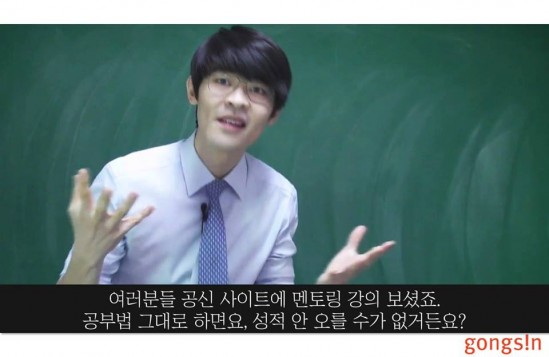

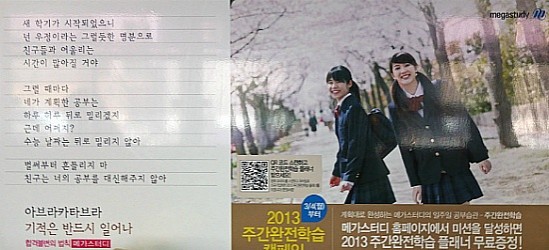

심지어 이런 노력은 장려되어야 할 성질의 것도 아니다. ‘그럴듯한 명분’으로 ‘친구들과 어울리는 시간이 많아진다.’라며 협박을 내뱉었던 업체의 광고를 기억하는지 모르겠다. 대학만 겨냥하는 공부는 공부 이외의 것은 철저히 내버리기를 요구한다. 이 기괴한 시스템에 숟가락을 얹고 있는 사람들은 단순히 국·영·수를 푸는 기술 이상을 주입하고자 한다. 삶 전반을 교정하려 든다. 잠시동안의 삶을 내던지고 그저 공부만 하는 기계가 되는 방법을 설파한다. 이를 미덕으로 포장한다. 살벌하고 삭막하기 짝이 없는 극소수의 사례는 희망이 되어 파렴치하게 판매된다.

불가능한 노력이 미덕이 되는 이유는 간단하다. 그래야 이런저런 숟가락을 얹은 사람들이 밥 한술을 뜰 수 있기 때문이다.

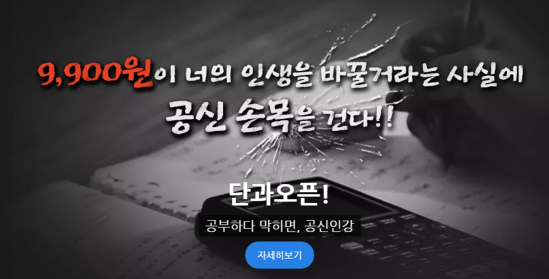

이렇게 공부의 기술을 파는 사람들은 비정상적인 사회의 교육시스템에 기생하고 있다. 9,900원에 인생을 바꿀 수 있다는 턱도 없는 이야기를 한다. 공신들의 공부는 대학입학과 동시에 끝이 났다. 저 오만한 노력들을 무시해야 삶이 있다. 교육은 삶을 위한 것이며, 삶을 형성하는 것이다. 삶을 내던지라 말하는 ‘공부’는 공부가 아니다. 이 당연한 말이 한국에서는 왜 이렇게 아이들에게 말해주기 힘든 것일까.

원문: withstories