‘패션 트렌드’와 록 레전드인 시애틀 얼터너티브 밴드 ‘너바나’와 관계를 잇는 포인트는 ‘헌 옷’, 즉 중고 가게에서 파는 헌 옷으로 코디하는 스타일(Thrift store chic)이다. 이번 글에서는 이 헌 옷을 취급하는 중고 가게가 패션 트렌드의 시작이라는 비밀 아닌 비밀과 서브컬처가 어떻게 패션과 연관이 있는지 알아보고자 한다.

이야기에 앞서 한국 유행의 중심지라고 볼 수 있는 홍대와 미국 뉴욕의 쿨한 동네였던 할렘을 우선적으로 한 번 훑어보겠다.

1990년대의 홍대, 그때 그 시절

홍대에서 오랫동안 오고 간 사람들은 다들 알겠지만 요즘의 홍대는 그 예전의 ‘쿨함’, 요즘 말로 ‘힙함’이 없어졌다고밖에 볼 수 없다. 그 이유는? 경제학적으로 보자면 자본의 유입 때문이다. 1990년대 홍대는 홍대의 미대생들과 주변 음악인, 소규모 비전문적 록 및 힙합 클럽이 생겨나면서 태동했다.

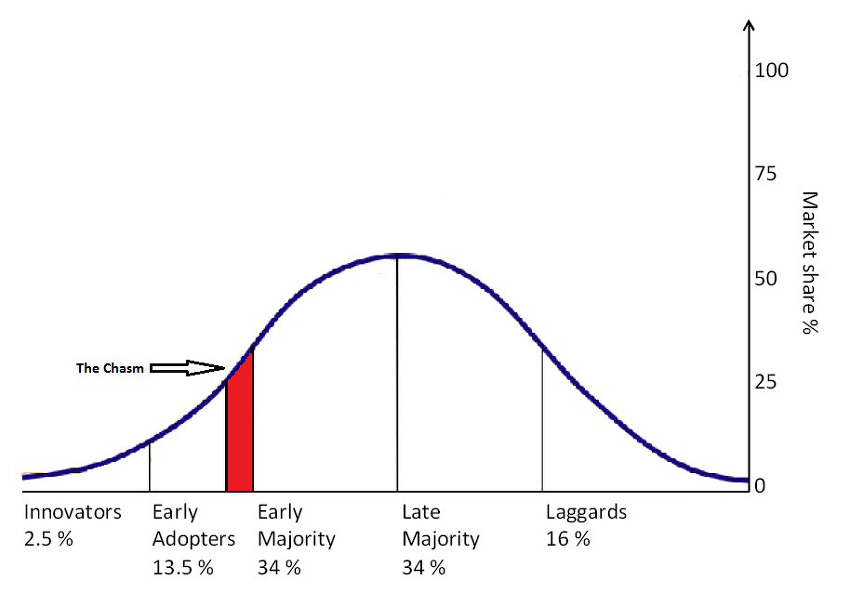

혁신 전파 이론(The Law of diffusion of innovation)에 따르자면 홍대는 압구정에서 놀다 지친 유학생들과 다양한 지역에서 쿨한 것을 좇아 온 이들이 트렌드를 만드는 2.5% 집단(innovators)을 형성하며 문화적으로 발전해갔다. 예외의 경우도 있었지만 그때까지 홍대는 금전적으로 여유가 있지 못한 학생이 대부분을 차지했다. 월세도 그리 부담스럽지 않았고 상업권도 신촌에서 상수역, 홍대 지하철에서 홍대 정문으로 하는 지역으로 한정돼 있었다.

2000년대 초중반 홍대 클럽 NB, Harlem, M2 등이 커지면서 13.5%의 얼리 어답터(early adopters)층이 유입됐다. 이어 클럽들이 단합해 만든 클럽 데이가 활성화되며 2000년대 중후반 34%의 조기 다수자(early majority)층이 유입된다. 홍대는 강남역, 대학로와 뚜렷이 구분되던 특색을 잃기 시작한다. 이즈음은 서울을 거니는 외국인이 미군 부대 출신에서 미국, 호주, 캐나다, 영국, 아일랜드, 남아공계 영어 강사로 완전히 탈바꿈하는 시기이기도 하다.

전국구 유명세를 떨치게 된 홍대는 지방에서 원정 오는 사람들도 많아졌다. 쿨했던 가게들은 돈을 올려 받아야겠다는 건물주의 요구에 쫓겨났으며 상권은 홍대-상수에서 연남동, 합정동 등으로 점점 광역화돼 갔다. 그리고 상상마당 등 대기업들이 문화에 돈을 투자한다는 이유로 들어오기 시작한다(사실 이런 문화 발전에 투자한다는 대기업 사업은 사회 환원 목적도 있지만 세금을 덜 내기 위한 방편이기도 하다).

자, 그럼 예전의 홍대에 있었던 쿨한 사람들은 어디로 갔을까? 몇몇은 다리를 건넜고, 어딘가가 ‘제 2의 홍대’로 뜨고 있다고들 한다. 어디가 새로운 홍대가 될지는 더 지켜볼 일이지만 최근 10년을 되돌아보면 확실히 홍대는 쿨함을 잃었다. 술집은 많아졌으며, 광역화되는 한편 색깔은 없어졌고, 대부분의 가게는 자리 1년 지키기도 힘들어 보인다.

1990년대 블루데빌의 자우림, 드럭의 크라잉넛과 노브레인, 마스터 플랜의 주석, DJ 소울스케이프로 대표되던 홍대는 사라졌다. 홍대 앞 놀이터의 시끌벅적한 길거리 밴드에 눈과 귀를 빼앗겼고, 대중적으로 변했으며, 그만큼 로열티는 없어졌다. 찾아보지 않아도 그냥 가면 있는 그런 이벤트뿐이다. 쿨했던 홍대를 기억하고 있는 나를 포함한 많은 사람에겐 슬픈 일이 아닐 수 없다.

1920년대, ‘할렘 르네상스’

뉴욕 맨하탄 북쪽에 위치한 할렘(Harlem)은 네덜란드 하를럼(Haarlem) 지역의 이름을 따온 곳이다. 지금은 흑인 밀집 거주지역에 치안이 위험한 곳으로 알려졌지만 문화적으로 보면 홍대처럼 한때 트렌드의 중심이었던 곳이다.

1920년대, 할렘 르네상스(Harlem Renaissance)의 움직임이 동시다발적으로 일어나기 시작한다. 우선 많은 극장이 생겨났고 백인 극작가 리겔리 토렌스가 쓴 〈흑인 극장을 위한 세 연극(Three Plays for a Negro Theatre)〉이 상영되면서 흑인 인권신장 운동의 흐름을 탄다. 직업을 찾아 이주하기 시작한 백인층과 미들 클래스 흑인층은 이 지역에서 새로운 트렌드를 만들기 시작했다.

세계적으로 유명한 아폴로 극장이 문을 열고 재즈에서 미들 클래스와 무산자층의 경계를 없애주었다. 듀크 엘링턴, 팻츠 월러 등 수많은 뮤지션이 이곳에서 연주했다. 할렘은 쿨한 곳으로 여겨졌고, 동시에 특유의 흑인문화가 탄생하며 문화적으로 꽃을 피우게 된다.

최근의 통계에 따르면 할렘은 1930년대 이래 처음으로 더 이상 흑인이 다수가 아니라고 한다. 뉴욕타임즈 기사를 통해 본 통계에 따르면 1990년 672명, 2000년 2,200명, 2008년에는 1만 3,800명의 백인이 사는 것으로 조사됐다.

우리가 흔히 아는 흑인 밀집 지역으로서의 할렘은 1950년대에 정점을 찍었다. 현재 흑인과 스패니쉬가 많이 사는 지역은 이스트 할렘(East Harlem)이다. 이스트 할렘은 이 두 인종이 대부분을 차지하며, 빈곤과 높은 범죄율로 인해 몸살을 앓고 있다.

위의 두 예에서 알 수 있듯이 문화를 이끈 트렌드는 사실 대중문화가 아니라 마이너 집단의 트렌드세터들, 혁신 그룹에서 나온 경우가 대부분이다. 그리고 홍대가 그랬듯 상업적으로 흘러가게 되면 쿨함이 사라지거나 모든 것이 ‘나가리’가 될 가능성이 100%다.

메이저 트렌드를 이끄는 서브컬처

패션도 다르지 않다. 1970년대의 소위 77펑크를 보자. 런던 펑크의 주역 섹스 피스톨즈의 매니저 말콤 맥라렌의 여자친구였던 비비안 웨스트우드는 아이러니하지만 서브컬쳐 펑크를 트렌드화한 중심 인물이다. 펑크가 낳은 유산 타탄(Tartan) 패턴은 생 로랑(Saint Lauren), 지방시(Givenchy), 베르사체(Versace) 등 유명 브랜드에 쓰였다.

문제아로 낙인찍혔던 커트 코베인의 그런지 스타일은 너바나를 위시한 시애틀 얼터너티브 밴드들과 함께 트렌드가 되었다. 많은 유명 브랜드는 너바나 멤버들이 중고 가게에서 사 입었던 찢어진 청바지처럼 오래된 느낌이 나게 하려고 낡아 보이도록 특수처리를 가한 스톤워시 진을 발매하기 시작했다. 2000년대 초반 이모(Emo) 밴드들은 스키니진을 유행시켰고 이것에 영향을 받은 많은 브랜드가 스키니진을 트렌드로 만든다.

결국 패션의 흐름은 대부분 이 헌 옷, 또는 쿨한 예술가 계층, 또는 그에 준하는 무산자 계층의 영향력 있는 트렌드 집단에서 DIY로 만든 디자인에서 비롯된다. 이들의 쿨함이 얼리 어답터와 대중을 끌어 트렌드가 되는 것이다.

재밌는 건 트렌드세터 그룹과 대중의 시간차가 크게 난다는 점인데, 보통 1년 이상 걸린다. 그 이유는 다음과 같다.

2015년 봄, 중고 가게에서 옷을 구입한, 놀 줄 알고 입을 줄 아는 트렌드세팅 힙스터 그룹이 사이에 어떤 트렌드가 생긴다. 그러면 럭셔리 브랜드는 빠르면 2016년 SS에 그 힙스터들에 감흥을 받아 디자인한 아이템을 선보인다. 그럼 SPA 브랜드는 2016년 SS 중·후반기에 그 럭셔리 브랜드의 디자인을 비슷하게 만든 아이템을 발매한다. 트렌드세팅 그룹과 메이저 그룹은 대략 1년 이상 차이가 나게 되는 것이다. 패션 트렌드와 무관하게 옷이 필요해서 옷을 사는 사람들은 SPA 브랜드들이 세일할 때 옷을 사므로 거의 2년 후 초기 그룹에서 트렌드였던 옷을 입게 된다.

물론 지역마다 트렌드 흐름 및 속도가 다르지만 럭셔리 브랜드와 캐주얼 브랜드가 많은 서유럽을 기준으로 하면 설명한 것과 크게 다르지 않다. 뉴욕의 비컨스 클로젯(Beacon’s Closet)이나 가브너스 빈티지 스리프트(Guvnor’s Vintage Thrift), 파리의 로즈 마켓 빈티지(Rose Market Vintage), 베를린의 싱 블랙버트(Sing Blackbird)와 휴매나(Humana), 유럽의 힙스터빌(Hipsterville), 스톡홀름 서더르맘 지역의 엠마우스 스톡홀름(Emmaus Stockholm)과 스톡홀름 스태드스미션(Stockholm Stadsmission) 등은 세계적으로 유명해 패션 리더들이 여행 중에 자주 찾는다.

더욱더 놀라운 것은 이 중고 가게 바이어가 시즌별로 유행할 만한 아이템들을 맞춰 여러 루트(예컨대 자선 목적으로 기부되는 중고 옷. 중고 가게는 자선 기관과 연결된 경우가 많다)로 아이템을 모은다는 것이다. 물론 서브컬쳐와 힙스터만을 두고 봤을 때의 패션의 흐름이지만, 결국 중고 가게 바이어가 트렌드의 맨 위에 있다는 재밌는 결론을 얻을 수 있다.

한국은…

한국을 보자면 헌 옷을 사 입는 사람이 다른 나라에 비해 절대적으로 적은 듯하다. 전통적으로 중고를 기피하는 의식이 강한 탓도 있겠지만 아직 중고시장 자체가 오프라인보다는 온라인에서, 그리고 명품 쪽으로만 치중되어 있는 이유도 있다.

트렌드가 돌고 도는 흐름과는 무관히 그냥 “깔끔한 것”을 더 선호하는 것 같기도 하다. 여러 보물찾기 장소가 있지만 유럽의 힙스터들과 같은 안목으로 그곳을 찾기보다는 깨끗하면서 특이한 싼 것을 바라며 찾는다는 점에서 역시 차이가 있는 듯하다.

중요하지만 안 중요한 것 같고, 안 중요한 것 같으면서 중요한 듯한 패션. 패션은 이제 단순히 맨몸을 가려주는 역할에서 벗어나 자신의 정체성을 표현하는 도구다. 패션으로 철학을 표현하기도 하고 지향이나 관심사를 드러내기도 한다. 자기가 좋아하는 분야의 문화에서 파생된 패션이 메이저 트렌드가 될 수 있음을 기억하고, 패션에 좀 더 관심을 가져보자.

원문: 블루 스크린 라이프